人工湿地是一种可持续性的污水处理方式,具有应用范围广、成本低且处理有效的优点。其脱氮过程是物理、化学和生物反应协同作用的结果,如植物吸收、基质吸附和微生物作用等。但一般认为,微生物的硝化反硝化过程才是人工湿地中氮去除的主要途径。Spieles等的研究发现,通过微生物的反硝化过程去除的氮量可以达到氮去除总量的60%~70%,而Vymazal的研究指出,湿地植物即使在极佳条件下因生物量增加而去除的氮量也只占氮去除总量的10%~16%。反硝化作用是利用微生物在缺氧条件下的呼吸作用,将硝酸盐以N2和N2O的形式排放至大气中,实现去除硝酸盐的主要过程。在这个过程中,有机或者无机碳源是电子供体和能源,氮氧化物均是呼吸作用电子传递的末端电子受体。影响反硝化作用的因素众多,如溶解氧、碳源、pH和温度等,其中碳源的缺乏是限制反硝化进行的关键因素。碳源一方面可以通过微生物消耗有机物降低系统中溶解氧水平,另一方面可以为反硝化过程提供电子供体,共同为反硝化作用创造反应条件,从而促进人工湿地中脱氮反应的进行。因此,对于C/N较低的水,如农业径流和经处理的城市污水,需要补充碳源进行反硝化,保证人工湿地的脱氮效果。

甲醇、葡萄糖和乙酸钠等都可作为外加碳源添加至人工湿地中,旨在提高对低C/N废水的脱氮作用。虽然这些有机碳源可以显著提高人工湿地的脱氮性能,但也存在着碳源的突然大量释放造成的二次污染及成本高昂的缺点。农业固体废弃物具有分布广泛、成本低廉,而且还具有释碳缓慢、使用寿命长的优势,是外加碳源的不错选择。邵留等对比了玉米芯、稻壳、稻草和木屑这4种农业废弃物的释碳规律及环境因子对其释碳能力的影响,认为稻草和玉米芯均较适合作为反硝化碳源。Jia等在人工湿地中加入各种农业生物质,在进水C/N=0.5时,发现添加小麦秸秆和核桃壳人工湿地的TN去除率均能达到96%以上。Li等添加玉米芯和玉米芯浸出液作为人工湿地补充碳源,发现NO3--N去除率分别达到(94.9±6.0)%和(87.1±13.2)%。

往人工湿地中添加植物碳源的确能提高TN,尤其是NO3--N的去除率,但同时也存在植物碳源造成的二次污染问题,如出水ρ(COD)超过排放限值。在本课题组,赵仲婧等的研究发现,人工湿地填充铁碳+沸石、铁碳+砾石和砾石等填料,能明显提高污水的处理效果并减排温室气体,但其对进水C/N均控制在5。对于低C/N污水,如何提高其污水处理效果?因此,在以上研究的基础上,本文选择添加玉米芯和稻草秸秆两种植物碳源,探究不同植物碳源添加对潜流人工湿地处理低C/N污水处理效果的影响,以期提高污水处理效率。

1、材料与方法

1.1 实验材料

本实验使用的所有玉米芯和稻草秸秆均一次性采购于重庆市北碚区某农户。将玉米芯切成体积为1~2cm3的小块,将稻草秸秆剪成2~3cm长。两种供试材料统一用蒸馏水清洗3遍,置于50℃下烘24h,烘干至恒重后装入密封袋置于干燥器中备用。

取上述处理过的玉米芯进行稀碱加热预处理:在烧杯中依次加入上述处理好的备用玉米芯和2.0%NaOH溶液,调节固液比(按质量计)至1∶30,再将烧杯放于恒温水浴锅中90℃浸煮1h,过滤出玉米芯,用纯水冲洗3次后,放于50℃烘箱中烘干至恒重后取出,放于干燥器中保存。本步骤预处理后得到的玉米芯,以下称为玉米芯(预)。

1.2 玉米芯和稻草秸秆的纯水浸提释放实验

称取备用的玉米芯、稻草秸秆和玉米芯(预)各2.00g,为防止碳源漂浮加入适量洁净的玻璃珠,一起装入60目的尼龙网袋,制成植物碳源包。将碳源包置于250mL烧杯内,加入200mL蒸馏水浸泡,为防止进入杂物,用保鲜膜封住瓶口,每种碳源设置3组平行。设计实验周期为11d。每天对浸提液进行取样,测定其COD和TN质量浓度,并利用公式(1)计算碳素和氮素累积释放量,以COD和TN累积释放量表征碳素和氮素的累积释放量。取样后立即重新加入200mL蒸馏水并还原装置。

![]()

式中, mn为第n次取样时1g植物碳源累积释放以COD表征的碳源量(mg); mn-1为第n-1次取样时1g植物碳源累积释放以COD表征的碳源量(mg); Cn为在第n次时浸提液COD的质量浓度(mg·L-1); V为第n次时距第n-1次时浸提液的体积(L),本实验中V=0.2L。

1.3 构建潜流人工湿地装置中试

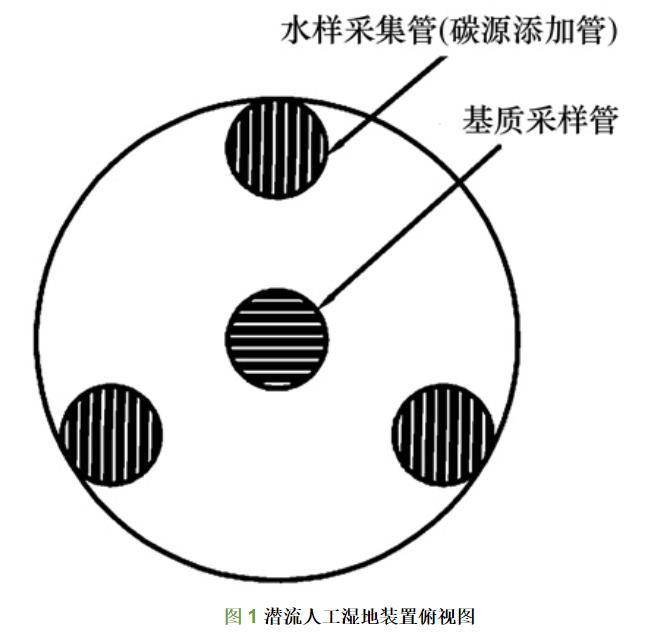

本实验在西南大学农场的温室大棚内进行。潜流人工湿地装置的如文献所述,不同之处在于本实验所用人工湿地装置中设置了4根PVC管(如图1),其中中央一根用于填料采样,周围3根分别用于进出水以及添加碳源。

本实验构建了1~9组共9组人工湿地装置,装置概况如表1,其中3、6和9组装置为空白对照组。1~3、4~6和7~9组人工湿地分别简称为铁-沸、铁-砾和砾石人工湿地。用60目的尼龙网包覆住植物碳源和砾石,做成植物碳源包,并系上绳子,投加到碳源添加管中等高度(40%~60%)的位置。为避免植物碳源在湿地运行前期释放大量有机物导致出水COD质量浓度过高,在投加碳源时将系统初始C/N值统一设为6.装置进水采用统一配水,进水初始COD/TN=3.根据公式(COD进水+COD碳源)/(TN进水+TN碳源)=6、碳/氮素累积释放量和装置体积等确定碳源人工湿地添加的具体外加碳源量。

选种的湿地植物为菖蒲(Acoruscalamus L。),取自重庆市北碚区某河流沿岸。人工湿地装置于2021年5月12日构建并试运行;5月20日引入驯化3周的活性污泥;5月26日开始加入各植物碳源,并定为系统正式运行第0d。为观察玉米芯和稻草秸秆对人工湿地长期运行的影响,潜流人工湿地在运行第58d时取出碳源,结束中试。

设置的水力停留时间为2d。进水采用实验室配置的模拟污水,COD/TN约为3.进水中COD、氨氮和硝态氮分别由蔗糖、氯化铵和硝酸钾提供,每L进水中含有(153.75±7.66)mgCOD、(19.51±1.09)mgNH4+-N和(28.87±2.09)mgNO3--N。进水其它组分质量浓度同文献。实验以间歇曝气方式运行,曝气时间设置参考Zhou等的实验结论,即每天曝气2h,具体时间为11:00~12:00和22:00~23:00,最高DO控制在4mg·L-1左右。

1.4 水样采集及分析方法

水样采集时间固定在采样当天09:00~10:00.COD采用重铬酸盐法测定,TN、NO3--N和NO2--N测定方法分别为碱性过硫酸钾紫外分光光度法、紫外分光光度法和N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法。

2、结果与分析

2.1 玉米芯和稻草秸秆的碳、氮释放特征

2.1.1 碳素累积释放量(以COD计)

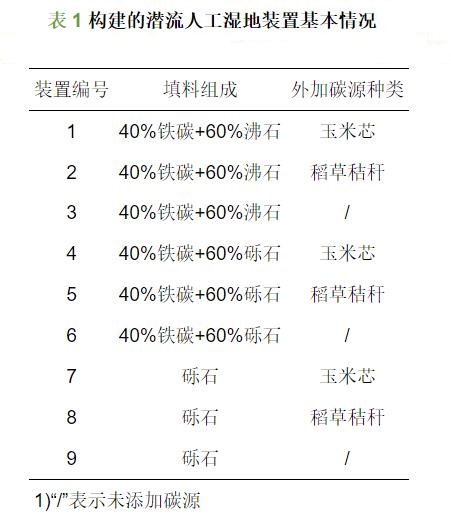

为了考察玉米芯、稻草秸秆和玉米芯(预)的释碳量和释碳速率,分别测定了在不同时间内3种碳源浸提液中的COD质量浓度,并根据公式(1)计算出了释碳总量,结果如图2所示。从中可以看出,玉米芯和稻草秸秆在前2d内COD释放速率均较快,第3d后其释放速率就基本达到稳定,其累积释放量也未见明显增长;而预处理后的玉米芯在前2d的COD释放速率低于普通玉米芯和稻草秸秆,但是第3~11d其COD释放速率显著高于其它两组碳源(P <0.01),随着时间的增长,预处理后玉米芯的COD释放速率不断加快并在第9d达到最大值,之后日渐降低。最终,稻草秸秆碳素累积释放量为(145.17±9.44)mg·g-1,显著高于普通玉米芯和预处理后的玉米芯(P <0.01),普通玉米芯要低于预处理后的玉米芯,4d后两者的碳素累积释放量出现显著性差异(P <0.01)。

2.1.2 氮素累积释放量(以TN计)

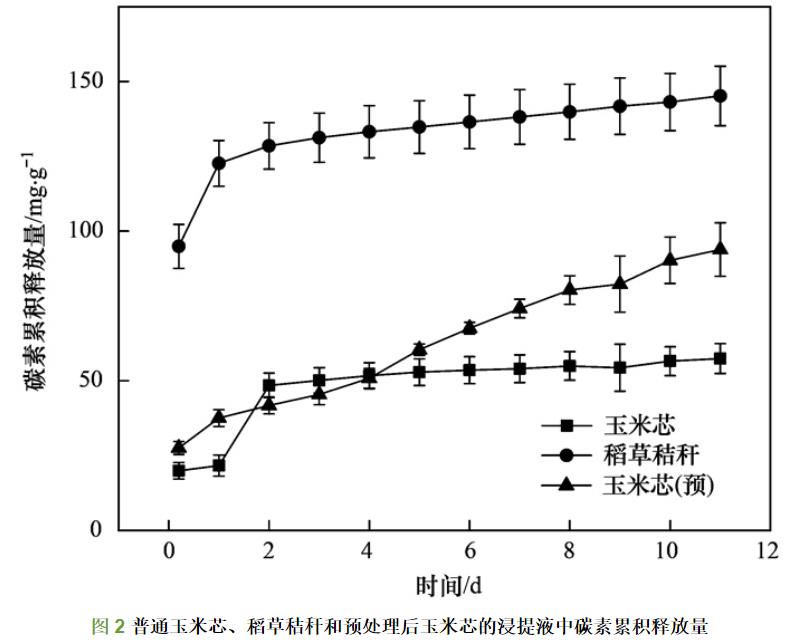

由于纤维素固体碳源含有类蛋白质等含氮化合物,在碳素释放的同时也会一同释放,可能会引起水质的恶化,因此有必要对浸提液中的氮素质量浓度进行测定。由图3可知,两种玉米芯的氮素释放规律基本相同,释放量较低且释放较稳定。在氮素累积释放量方面,稻草秸秆11d内累积释放的氮素为(2.31±0.09)mg·g-1,显著高于普通玉米芯和稀碱加热预处理的玉米芯(P <0.01),普通玉米芯的释氮量是稀碱加热预处理后玉米芯释放的1.29倍,但是两者之间没有显著性差异。TN释放速率大小为:稻草秸秆>普通玉米芯>玉米芯(预)。

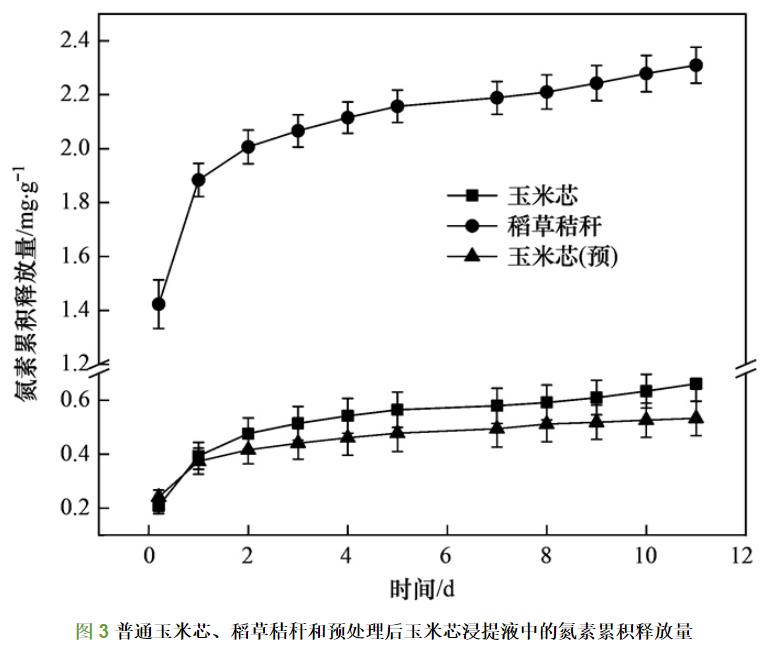

2.1.3 植物碳源累积释放的碳素量/氮素量分析

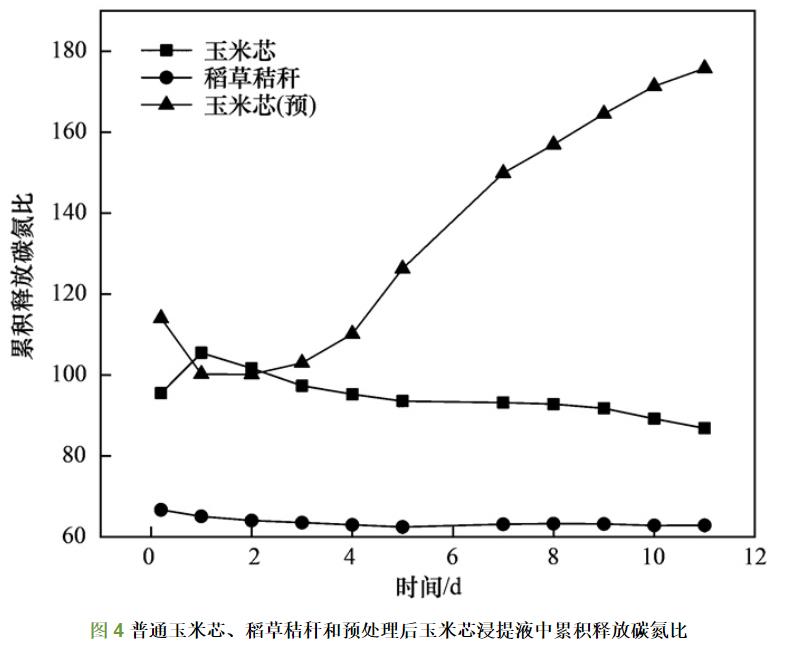

玉米芯、稻草秸秆和玉米芯(预)累积释放的碳素量/氮素量(累积释放碳氮比)结果如图4所示。从大到小依次为:玉米芯(预)>玉米芯>稻草秸秆(P <0.01),其对应的累积释放碳氮比平均值分别为133.8、94.8和63.6.普通玉米芯和稻草秸秆累积释放碳氮比均在1d内达到最大值(105.5和66.7)并缓慢下降;而预处理后的玉米芯在前期有一个短暂下降阶段(0~1d),之后一直稳定上升,第11d时其累积释放碳氮比为175.8,且在第11d时还有明显上升趋势。为尽可能减少引入外加碳源使系统反硝化负荷增加,为此选择普通玉米芯或者稀碱加热预处理的玉米芯作为外加碳源更适合。

2.2 人工湿地出水的水质变化

2.2.1 COD

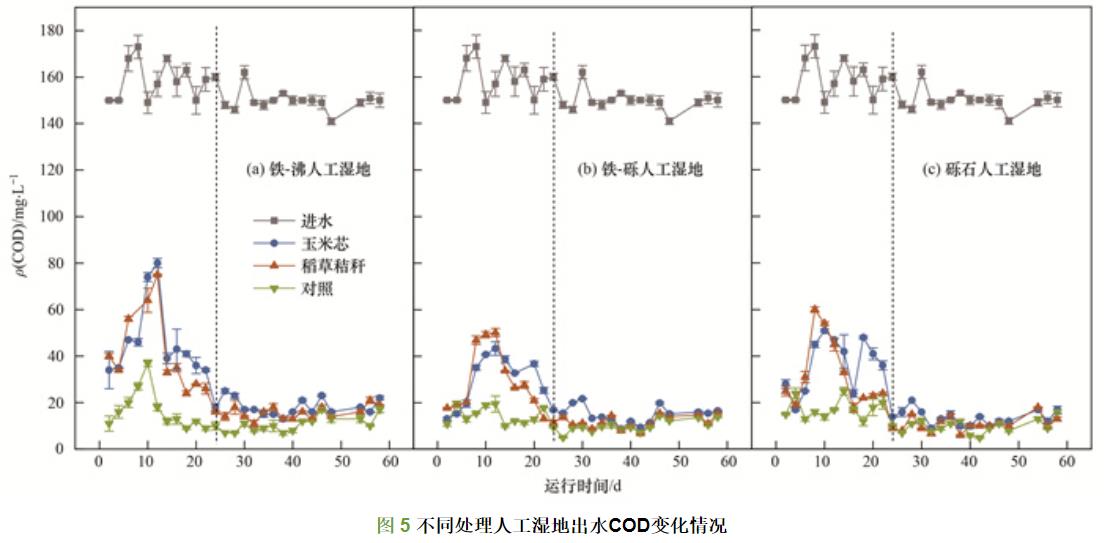

各湿地出水COD的变化情况如图5所示。从中可知,除了8~12d,9组人工湿地装置出水COD质量浓度均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(50mg·L-1)。在运行24d后,系统出水COD基本稳定在较低质量浓度。此时,9组人工湿地装置出水COD质量浓度均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水浓度限值(20mg·L-1),有机物的去除率介于87.9%~93.4%之间。在3组人工湿地中,对照组人工湿地(即不加碳源)的出水COD均显著低于玉米芯人工湿地和稻草秸秆人工湿地(P <0.05),玉米芯人工湿地出水COD略高于稻草秸秆组;而在第24~58d的运行时间中,两者差异显著(P <0.05),说明两种碳源在人工湿地中的释碳量和释碳持续时间确有差距。整个运行过程中,玉米芯组、稻草秸秆组和对照组人工湿地COD平均去除率分别为84.20%、86.21%和91.75%。

2.2.2 NO3--N

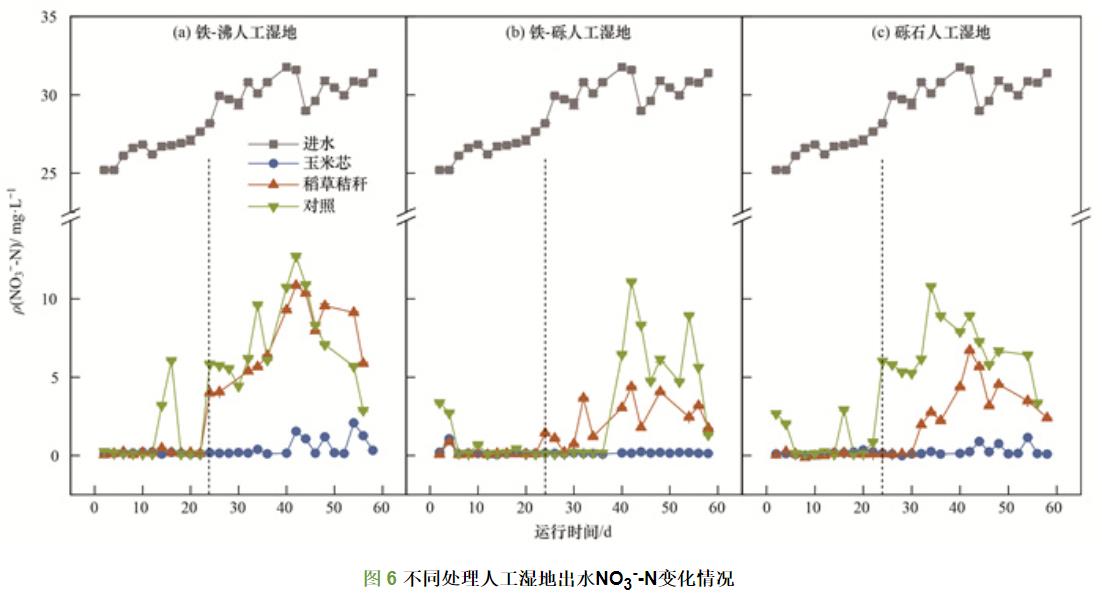

图6为9种处理人工湿地运行期间出水NO3--N质量浓度的变化。根据出水NO3--N质量浓度变化情况,整个运行状况可以大体分为两个时期:0~22d和24~58d。在第一个时期中,除了对照组偶有波动外,玉米芯组和稻草组出水的ρ(NO3--N)基本上都在0.5mg·L-1以下,去除率都大于99%;而对照组中NO3--N去除率为96.46%~97.12%,平均去除率略低于其它两组,但是差异不显著。

在第二个时期,3组碳源出水中NO3--N质量浓度的差异拉大。在铁-沸人工湿地中,添加了玉米芯的湿地出水平均ρ(NO3--N)为(0.55±0.62)mg·L-1,而添加稻草秸秆的湿地和对照湿地出水ρ(NO3--N)平均值分别为(7.07±2.58)mg·L-1和(7.27±2.79)mg·L-1,其对应的平均去除率分别为98.20%、76.80%和76.00%。因此添加玉米芯可以明显降低出水中NO3--N质量浓度(P <0.01),即玉米芯可以显著强化人工湿地对NO3--N的去除,而稻草秸秆的强化作用则不明显。在铁-砾人工湿地中,3组碳源对NO3--N的去除能力大小和在铁-沸人工湿地中保持一致:玉米芯(99.50%)>稻草秸秆(92.73%)>对照(88.08%),添加了玉米芯人工湿地出水的NO3--N质量浓度与其它两组有明显差异(P <0.01)。同样,砾石人工湿地各碳源组出水中NO3--N质量浓度差异也较大(P <0.01),与添加玉米芯相比,添加稻草秸秆和对照组出水的NO3--N质量浓度较高。

2.2.3 NO2--N

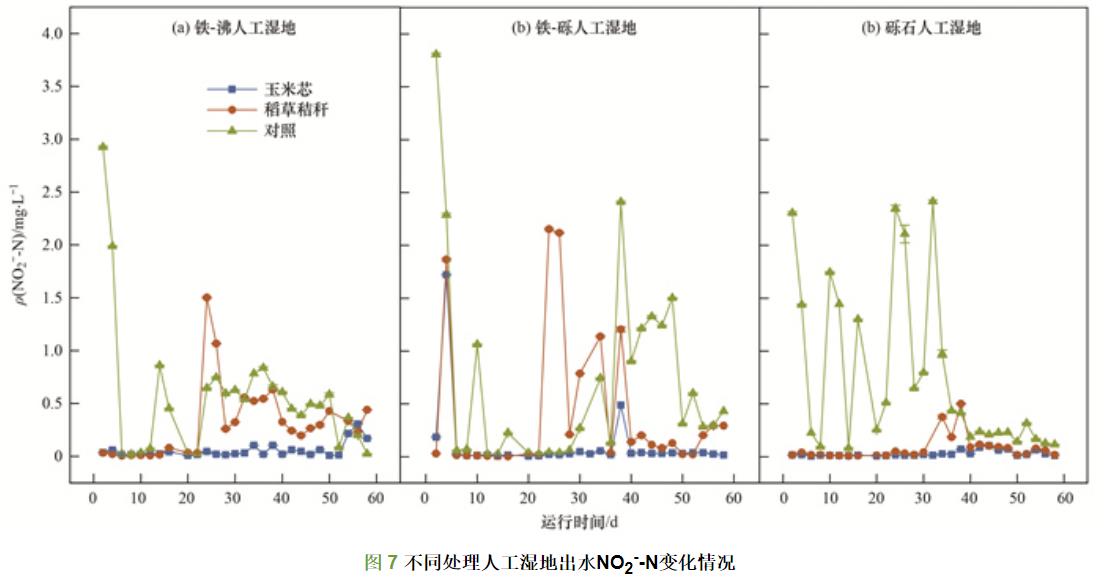

由图7可知,相比于玉米芯人工湿地,稻草秸秆和对照组人工湿地中明显有NO2--N的蓄积,且在稻草秸秆和对照组中NO2--N质量浓度波动较大。在铁-沸人工湿地中,添加玉米芯、稻草秸秆和对照组人工湿地的出水ρ(NO2--N)平均值分别为(0.055±0.069)、(0.312±0.347)和(0.555±0.618)mg·L-1;在铁-砾人工湿地,其对应ρ(NO2--N)分别为(0.108±0.329)、(0.413±0.672)和(0.719±0.921)mg·L-1.以上说明,相较于往人工湿地中添加稻草秸秆,添加玉米芯可以使其NO2--N质量浓度得到显著地降低(P <0.05),改善人工湿地中NO2--N的蓄积现象。而在砾石人工湿地中,出水ρ(NO2--N)对照组显著高于玉米芯组和稻草秸秆组(P <0.05),玉米芯和稻草秸秆对人工湿地中NO2--N的蓄积现象均有明显改善。

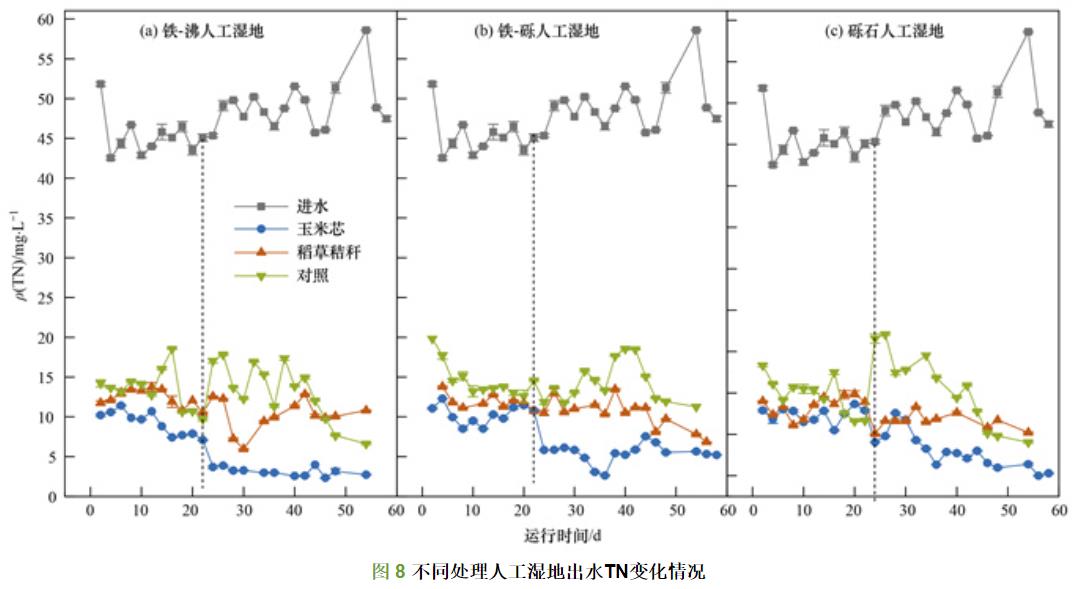

2.2.4 TN

不同处理人工湿地出水的TN质量浓度随时间的变化情况如图8所示。从中可知,添加了玉米芯和稻草秸秆的人工湿地出水TN均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标(15mg·L-1)。在整个运行过程中,就TN的平均去除率而言,无论是铁-沸、铁-砾还是砾石人工湿地,玉米芯组(79.22%~87.38%)都显著高于稻草组(73.44%~76.61%)和对照组(67.61%~71.59%)(P <0.01)。与对照组相比,添加玉米芯和稻草秸秆对TN的去除平均提高了14.01%和5.78%,且两种碳源对人工湿地系统去除TN的强化能力存在显著性差异(P <0.01)。

3、讨论

3.1 玉米芯和稻草秸秆的碳、氮累积释放特征

就释碳总量而言,3种碳源中稻草秸秆最高。但是植物组织中的氮元素在浸泡过程中也会释放出来,优良的外加植物碳源应该同时具备稳定、持久地释放碳素和尽可能少地释放氮素,减少系统的脱氮负荷。因此良好的植物碳源应该具有尽可能高的C/N值。分析碳源累积释放碳氮比,可以发现玉米芯所释放的碳素和氮素含量差距更大,所释放的碳在去除自身释放的氮的基础上还能为人工湿地系统中氮的去除提供更多的碳源。

凌宇等的研究表明,反硝化菌对稻草秸秆浸提液利用程度低导致反硝化过程不充分,造成NO2--N积累,使TN去除率非常低甚至出现负值。而玉米芯释放的有机物可利用性较高,更易被反硝化菌利用。且李斌等发现稻草浸提液的富里酸荧光峰较玉米芯浸提液强,前者释放的难分解大分子有机物更多,释放的有机碳生物惰性相对较强,更难被微生物利用。对比释碳品质,玉米芯更易于被脱氮微生物分解利用。另外,有研究还对玉米芯和稻草秸秆进行了扫描电子显微镜分析,发现玉米芯表面较稻草秸秆更粗糙,有更多的空隙,更有利于微生物的附着生长;在静态反硝化运行后,在玉米芯表面也附着了比稻草秸秆更多的菌膜和反硝化微生物。综上所述,相比于稻草秸秆,玉米芯更适合作为反硝化碳源和载体。

碳源浸提液中COD主要来源于植物碳源表面的可溶解性有机物和植物碳源自身纤维素、半纤维素和木质素的分解。在碳源释放过程中,玉米芯和稻草秸秆COD在前期释放较快,这正是得益于碳源表面的可溶解性有机物的快速释放。后期释放极其缓慢,说明两种碳源自身纤维素、半纤维素和木质素的释放相比于预处理后的玉米芯存在较大阻力。而在前期,玉米芯(预)的碳素累积释放量低于玉米芯,这与熊家晴等的研究结果一致,主要有两个原因:①碱加热预处理使玉米芯损失了表面的可溶解性有机物;②碱处理破坏了木质素与半纤维素之间的酯键和醚键、木质素分子间的酯键和碳碳键,并削弱了半纤维素与纤维素之间的氢键,使玉米芯的结构被严重破坏,导致部分碳素流失。但是结构被破坏另一方面又增加了玉米芯的可及表面积,使半纤维素和木质素在后期更易从纤维素的结晶结构中释放出来。本实验结果也表明,稀碱加热预处理提高了玉米芯释碳稳定性、释碳量和持续释碳能力,预处理后的玉米芯整体释碳性能优于稻草秸秆和普通玉米芯,更有利于反硝化反应的进行和保持人工湿地出水水质的稳定。

3.2 添加玉米芯和稻草秸秆对潜流人工湿地出水COD去除的影响

添加相同碳源的人工湿地出水COD变化呈现出相同的规律,玉米芯组和稻草秸秆组的COD变化表现为单峰型,与浸提释放实验的COD释放曲线形式一致,而对照组出水COD质量浓度一直较稳定地保持在最低水平。结果表明,较高的玉米芯和稻草秸秆投加量会增加COD处理负荷,从而降低了COD的去除率。

玉米芯和稻草秸秆在加入到人工湿地后的10~12d,出水COD质量浓度出现峰值,而后逐渐下降,其原因是在加入初期,碳源表面可溶解性小分子有机物的大量释放,使出水COD质量浓度迅速上升,之后碳源在湿地中吸水溶胀,内部的可溶性有机物也持续释放,再加上植物碳源自身纤维素、半纤维素被材料表面附着的微生物缓慢分解,人工湿地系统中的碳素不断得到补充,这些碳素促进了湿地中微生物的繁殖和植物生长,而随着碳源释放有机物总量的逐渐减少和微生物、植物的不断消耗,系统出水的COD质量浓度也逐渐下降。而第7组玉米芯人工湿地在第18~22d时出现了第二个COD质量浓度峰值,达到了30mg·L-1以上,可能是玉米芯在微生物的作用下产生了有机碳的二次释放,也可能是因为玉米芯释放的难降解有机物的二次分解。在运行初期,添加了玉米芯和稻草秸秆的人工湿地出水COD质量浓度偶有超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(50mg·L-1)。为了保证出水能达标排放,在实际应用中可采取以下措施:①在计算碳源投加量时将初始COD总/TN总由6降低至5,减少碳源一次投加量;②缩短水力停留时间(HRT)至24h,齐冉等的研究发现在12、24、36和48h这4种水力停留时间中,当HRT=24h时,COD和TN的去除效果最好;③在碳源加入湿地后,采用连续流进水方式,用净水快速冲洗人工湿地,使碳源尽早达到缓速释放期。

3.3 添加玉米芯和稻草秸秆对潜流人工湿地出水NO3--N去除的影响

在运行前期,添加了植物碳源的人工湿地NO3--N去除率都在99%以上,对照组也能达到96%,在微生物和植物的双重作用下系统未表现出碳源的缺乏。一方面,经过模拟污水对微生物3周的驯化,活性污泥中的优势菌种浓度高、活性强且更能适应系统低碳氮比的水质环境,反硝化能力强;另一方面,活性污泥中还存在大量的死菌,微生物死后细胞崩解消化也能为人工湿地提供可利用的有机物。而根系长期浸泡在人工湿地液面以下的部分菖蒲苗未成活缓慢死亡而发生了根系自溶分解作用,向人工湿地释放了大量碳源。但是由于该反应发生在缺氧或厌氧环境中,因此死亡根系的分解作用缓慢,便可持续为反硝化过程提供碳源。

系统运行至24~58d时,各人工湿地出水的NO3--N质量浓度均出现波动,但是玉米芯人工湿地的NO3--N去除率一直保持在93%以上,还是具有良好的反硝化性能,说明玉米芯释放的碳源有效促进了人工湿地中反硝化的进行。随着内源碳的逐渐消耗,对照组人工湿地出水的NO3--N质量浓度大幅上升,去除率下降了20%左右;稻草秸秆人工湿地对于NO3--N的去除率降幅在7%~23%之间,2号稻草秸秆人工湿地出现了明显的碳源不足,反硝化菌的生长受到抑制,降低了系统中的反硝化速率。这是一个缓慢进行的过程,通过中试可以确定在人工湿地中投加一次碳源的运行周期,一次运行周期结束时即可拉住绳子通过碳源添加管取出植物碳源包,及时投加新碳源,使湿地恢复高效的脱氮作用,并减少碳源残渣对出水水质的影响和可能导致的湿地堵塞等问题。为避免碳源残渣对环境产生二次污染,可统一收集并集中进行堆肥处理,做到无害化和资源化利用。

3.4 添加玉米芯和稻草秸秆对潜流人工湿地出水NO2--N质量浓度的影响

一般认为,异养反硝化过程按照反应式(2)中的4个步骤进行。

![]()

亚硝酸盐是异养反硝化过程中的中间产物之一,它的累积标志着反硝化进行的不完全。有研究表明,碳源、pH、温度、含氧量等因素均会影响亚硝酸盐的累积。联合本实验中各个人工湿地出水中的COD质量浓度可以发现,有机碳的缺乏可能是本实验NO2--N蓄积的主要因素。反应式(2)中的硝酸盐还原酶(Nar)和亚硝酸盐还原酶(Nir)对电子的竞争能力不同,前者竞争能力强于后者。因此当系统中的碳源有限,即电子供应能力有限时,电子会优先供给硝酸盐还原酶,进行硝酸盐的还原,亚硝酸盐还原酶的活性便受到抑制,导致系统中NO2--N产生量增多而消耗量减少,最终出现NO2--N的短暂累积。因此,在实验后期可以观察到,各人工湿地出水中NO2--N质量浓度都随着NO3--N质量浓度的升高而同步升高。本实验对照组人工湿地出水NO2--N的质量浓度在前4d都较高,而添加了碳源的人工湿地出水中NO2--N质量浓度则很低。分析认为,对照组由于缺乏反硝化需要的关键碳源,无法彻底还原NO2--N,因此蓄积了较多的NO2--N,而在添加了植物碳源的人工湿地中,碳源没有成为NO2--N还原的限制因素,而且驯化后活性污泥的加入给系统补充了足够的反硝化菌和亚硝酸盐还原酶,进一步促进了NO2--N的还原,有效改善了NO2--N的蓄积状况。

除了植物碳源,在图7中还可以观察到铁碳填料对人工湿地中NO2--N质量浓度的重要影响。Fe0与活性炭形成的原电池系统中发生了铁碳微电解反应,将H+还原成,和Fe2+一起作为电子供体促进了自养反硝化反应的进行,加速NO3-和NO2-转化为N2,减少NO3-和NO2-还原对有机碳源的依赖;另一方面,铁碳填料还能直接为异养反硝化反应提供有机碳源,促进异养反硝化反应的完全进行。

3.5 添加玉米芯和稻草秸秆对潜流人工湿地出水TN去除的影响

在整个运行过程中,玉米芯人工湿地出水中的TN都主要以NH4+-N的形式存在;在运行前期,稻草秸秆和对照组出水中的NH4+-N是其TN的主要组分,但是NH4+-N的占比随着运行时间的延长而不断下降,反之NO3--N/TN值不断上升。所以,TN中主要成分的变化也可以反映湿地中硝化反硝化反应进行的速率与完成度。陈庆昌等通过研究发现,湿地中C/N越高,对NH4+-N的去除率越低。在前期,碳源充足,系统C/N较高,湿地中的硝化作用进行不彻底,而NO3--N和NO2--N残留浓度低,硝化作用成为湿地脱氮的主要限制步骤;而随着碳源释碳能力的下降与释碳量的减少,硝化速率不断加快,NH4+-N质量浓度降低,NO3--N的生成量增多而降解量减少,导致稻草秸秆组和对照组中NO3--N质量浓度迅速上升,进而引起NO2--N的累积,反硝化作用成为制约脱氮的关键过程,导致两组人工湿地出水TN质量浓度并没有明显变化。玉米芯释放的有机碳虽然有一定程度的减少,但是最终还是充分支持了系统中NO3--N和NO2--N的还原,保证反硝化的彻底进行,TN质量浓度有较大幅度的降低。进一步验证了玉米芯作为外加碳源对潜流人工湿地处理低C/N比污水的脱氮性能的强化作用。

4、结论

(1)在碳源纯水浸提释放实验中,玉米芯浸提液中累积释放碳氮比平均值是稻草秸秆的1.49倍。综合植物碳源的释放特性,玉米芯比稻草秸秆更适合作为外加碳源。稀碱加热预处理使玉米芯的累积释放碳氮比提高了41%,进一步提高了植物碳源释碳稳定性、释碳量和持续释碳能力。

(2)较高的玉米芯和稻草秸秆投加量会增加COD处理负荷,从而降低了COD的去除率。除了湿地运行前期偶有4~6d,各人工湿地出水COD质量浓度均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(50mg·L-1),可以达标排放。

(3)人工湿地中试后期,稻草秸秆人工湿地的NO3--N质量浓度逐渐升高,去除率下降了7%~23%,出现了碳源不足的现象,系统的反硝化速率下降。NO2--N也随着NO3--N质量浓度的升高而不断蓄积。而玉米芯人工湿地的NO3--N去除率一直大于93%,NO2--N质量浓度也一直保持在很低的水平,系统具有良好的反硝化性能,玉米芯释放的碳源有效促进了人工湿地中反硝化的彻底进行。

(4)通过对TN的主要成分分析,发现在整个运行阶段,玉米芯人工湿地硝化反硝化的限速步骤始终是硝化反应;而稻草秸秆和对照组人工湿地在运行后期,有机碳的缺乏使反硝化反应严重限制了硝化反硝化过程的进行。添加玉米芯显著强化了潜流人工湿地对低C/N比污水的脱氮性能。(来源:西南大学资源环境学院,三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆市农业资源与环境研究重点实验室)