近年来,随着工业化进程的不断推进,污水处理厂的负荷逐渐增加,污水处理成为全球水行业面临的关键挑战。污水处理厂在各个工艺过程(物理、化学和生物)中产生的废物称为污泥。污泥中不仅含有难以降解的重金属和持久性有机污染物,而且含水量极高,给后续处理处置造成了极大的困难。污泥处理广泛采用机械脱水的方法,但由于胞外聚合物(EPS)的亲水性,污泥机械脱水的效率受到了一定的限制。因此有必要在机械脱水前对污泥进行预处理,降低污泥的含水率,以提高污泥脱水效率,节约后续的运输和处理处置成本。

污泥的脱水处理又分为物理法和化学法。物理法通常指通过物理方法改变污泥的性质,如高温、冻融和微波处理等。化学法是指添加酸碱、表面活性剂、氧化剂或混凝剂等改变污泥的化学特性。在实际工业应用中,混凝工艺因为其廉价的成本和较高的效率受到了较为广泛的关注。

在污泥混凝脱水处理过程中,混凝剂的种类在很大程度上决定着污泥脱水效果的好坏。混凝剂主要分为无机混凝剂(铝盐、铁盐和铝铁的聚合物)、有机絮凝剂(聚丙烯酰胺及其衍生物)和助凝剂(骨架构建体,如粉煤灰等)。到目前为止,无机混凝剂主要用作污泥的调理剂。有机絮凝剂聚丙烯酰胺(PAM)及其衍生物主要用作污泥脱水剂使用,其开发应用占据了污泥脱水中的大部分市场。一般而言,有机脱水剂主要通过其吸附电中和作用和吸附架桥作用使污泥聚集,从而改善污泥脱水性能,因此,有机脱水剂的分子量、阳离子度和电荷密度等性质将对污泥脱水性能产生较大影响。但迄今为止,关于有机脱水剂的电荷密度、黏度、阳离子度和Zeta电位等性质对污泥脱水性能影响的系统研究还鲜见报道。

因此,本研究选用市售相同系列不同性质的8种有机脱水剂,在分析测定其电荷密度、黏度、阳离子度和Zeta电位等特性指标的前提下,采用相同的投加量对剩余污泥进行脱水处理,测定处理后污泥的污泥比阻(SRF)、泥饼含水率、黏度和絮体特性等指标,研究不同阳离子聚丙烯酰胺有机脱水剂对污泥脱水性能的影响情况。

1、材料与方法

1.1 污泥来源与性质

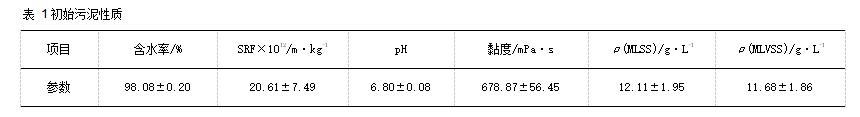

污泥取自山东大学青岛校区污水处理厂污泥井,该污水处理厂为一体化设计,处理规模5100m3·d-1,采用A2O处理工艺,两组模块并行。污泥自污水处理厂取回后,静置沉淀12h除去上清液,测得含水率和各项指标。余下污泥放入冰箱于4℃低温储存,并在4d内用完。进行各项实验前,污泥过40目筛,以去除其中的泥沙和大颗粒物。初始污泥的各项指标如表1。

1.2 试剂来源与性质

本研究使用的8种有机脱水剂为神美科技提供的水处理用固体试剂。脱水剂为同系列的阳离子PAM,基于其阳离子度的不同,名称分别为9101、9102、9103、9104、9106、9108、9110和9112.除阳离子度外,8种阳离子聚丙烯酰胺还具有不同的电荷密度、Zeta电位和黏度等。

1.3 实验方法

量取500mL污泥置于1L烧杯中,在ZR4-6混凝实验搅拌机(深圳中润公司)上完成所有污泥脱水实验。混凝实验各阶段操作条件如下:首先在200r·min-1下快搅30s,使污泥充分混匀;在30s末加药,加药后继续以200r·min-1的转速快搅30s,使脱水剂与污泥充分混匀;然后在60r·min-1下慢搅3min。混凝结束后取污泥样品进行后续指标的测定。有机脱水剂的投加量均为绝干泥的1‰~5‰。取3‰投加量时测定其结合水含量和EPS分布。

1.4 脱水剂表征方法

有机脱水剂的电荷密度采用PCD-05颗粒电荷测定仪(德国BTG公司)进行测定;Zeta电位采用Zetasizernano(英国马尔文公司)进行测定;黏度采用NDJ-5S型黏度计(上海伦捷公司)进行测定;阳离子度采用GB/T-31246-2014中的方法进行测定。

1.5 污泥脱水性能指标

1.5.1 污泥比阻的测定

污泥SRF采用污泥比阻测定仪进行测定,具体测定方法为:取100mL污泥在0.05MPa的压力下真空过滤,每隔一定时间记录滤液体积,直至过滤满20min或真空被破坏。泥饼放入104℃的烘箱中干燥2h测定含水率。根据公式(1)计算得到SRF值。

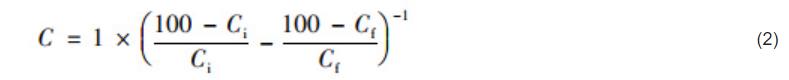

式中, p为过滤压力(Pa); A为过滤面积(m2); b为过滤过程中t/V对V作直线的斜率,其中t为过滤时间(s), V为滤液体积(mL); μ为滤液黏度(Pa·s); C为单位体积污泥产生的滤饼质量(kg),计算公式如下:

式中, Ci为100g污泥中的干污泥量(g); Cf为100g滤饼中的干污泥量(g)。

1.5.2 污泥絮体特性的测定

絮体中位粒径(D0.5)体现了污泥中絮体粒径的大小,分形维数(Df)体现了絮体结构的疏松程度。污泥的絮体特性采用Mastersizer3000(英国马尔文公司)进行测定:在持续慢速搅拌(60r·min-1)的条件下测定粒径大小。根据散射光强(I)和散射矢量(Q)的结果计算Df,三者关系如下:

![]()

因此,根据log(I)与log(Q)的拟合直线斜率计算Df。一般认为, Df值越小,絮体结构越疏松,反之,絮体结构越紧密。

1.5.3 其它指标的测定

污泥黏度采用NDJ-5S型黏度计(上海伦捷公司)进行测定;污泥颗粒表面的Zeta电位取离心后污泥的上清液,采用Zetasizernano(英国马尔文公司)进行测定;EPS采用热处理和超声处理相结合的方式提取,提取后采用F-4500FL荧光分光光度计(日本Hitachi公司)进行分析;结合水含量采用Q2000型差示扫描量热仪(美国TA公司)进行测定。

2、结果与讨论

2.1 有机脱水剂的性质

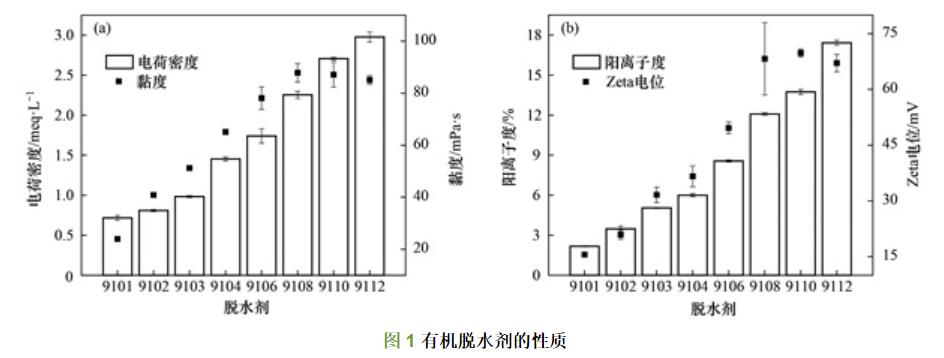

8种市售有机脱水剂的电荷密度、黏度、阳离子度和Zeta电位测定结果如图1所示。其中,电荷密度、Zeta电位和黏度均为ρ(有机脱水剂)=1g·L-1时的结果,阳离子度为根据国标方法测试的结果。结果表明,不同有机脱水剂的各项指标均有一定的差异。通过图1(a)可以看出,脱水剂9101~9112的电荷密度逐渐增加,由9101的0.72meq·L-1增加到9112的2.98meq·L-1;黏度的变化趋势是先增加后有略微下降,由9101的23.97mPa·s逐渐增加到9108的87.83mPa·s,最后又下降到9112的85.07mPa·s。从图1(b)可知,Zeta电位和阳离子度也有着相似的趋势,8种有机脱水剂的Zeta电位由9101的15.53mV逐渐增加到9110的69.80mV,后略微下降至9112的67.10mV;而阳离子度呈现一直增加的趋势,由9101的2.17%增加到9112的17.42%。

2.2 有机脱水剂对污泥脱水性能的影响

不同性质有机污泥脱水剂对污泥的SRF、泥饼含水率、黏度、污泥颗粒表面Zeta电位、絮体特性、结合水含量和EPS分布的影响结果如下。

2.2.1 有机脱水剂对污泥比阻的影响

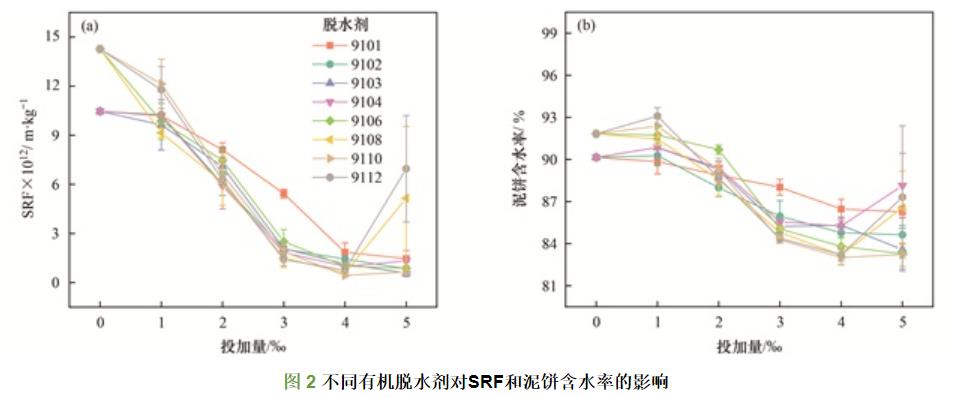

不同性质有机脱水剂对污泥SRF和泥饼含水率的影响如图2所示。结果表明,随着有机脱水剂投加量的增加,SRF和泥饼含水率先降低后保持不变。这是因为污泥胶体粒子带负电荷,有机脱水剂携带的正电荷会中和污泥表面的负电荷,使污泥胶体脱稳形成絮体,改善污泥脱水性能。当有机脱水剂投加量达到最佳时,污泥表面的负电荷可被完全中和而接近等电点,此时污泥的SRF值最低,其脱水性能最好;继续投加脱水剂,污泥脱水性能反而出现一定程度的恶化。这是因为过量投加的有机脱水剂会使体系带有相反电荷,不利于污泥脱水性能的改善。

从SRF的结果来看,从9101到9112,有机脱水剂对SRF的改善效果逐渐增强,投加量为4‰时,SRF的改善率由9101的82.36%逐渐增加至9110的96.97%,随后又略微下降至9112的94.70%。投加5‰的9108、9110和9112后,污泥脱水性能出现了恶化,说明此时投加量已过量。泥饼含水率的结果表明,经9108、9110和9112脱水处理后的污泥含水率较低,投加量为4‰时,泥饼含水率可由原泥的91.83%降低至83%左右。

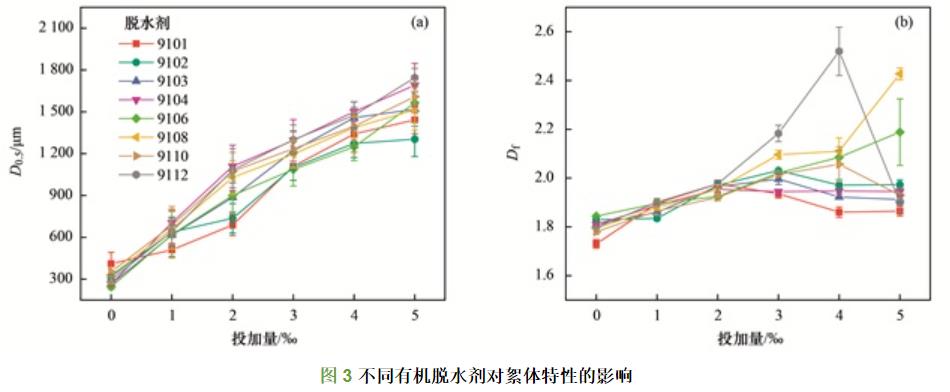

2.2.2 有机脱水剂对污泥絮体特性的影响

不同性质有机脱水剂对污泥絮体特性的影响如图3.结果表明,有机脱水剂投加量在1‰~5‰的范围内,不同性质脱水剂处理后污泥絮体的D0.5和Df呈现出了相似的趋势,即随着有机脱水剂投加量的增加, D0.5先增大后保持相对稳定, Df先增大后略微下降。一般而言,较小的絮体会堵塞泥饼中的疏水通道,导致污泥脱水时过滤阻力增大,不利于改善污泥脱水性能。 Df表示了絮体结构的疏松程度,其值越大表明絮体越密实。密实的絮体可以形成更加紧密的疏水通道,且相互之间的作用也会更加紧密,从而减少了絮体相对运动的可能性。

不同有机脱水剂处理后污泥絮体的D0.5结果表明,投加9112后,可使D0.5由原来的294.45μm增长到1744.78μm,增长幅度可达492.55%;而投加9101后D0.5由原来的410.11μm最高仅增长到1442.27μm,增长幅度仅为251.68%,这说明脱水剂的性质对污泥絮体粒径有较大的影响。不同性质有机脱水剂处理后污泥的絮体Df结果表明,9108和9112均能有效改善污泥絮体的结构,最高分别使Df增加了63.27%和72.28%。

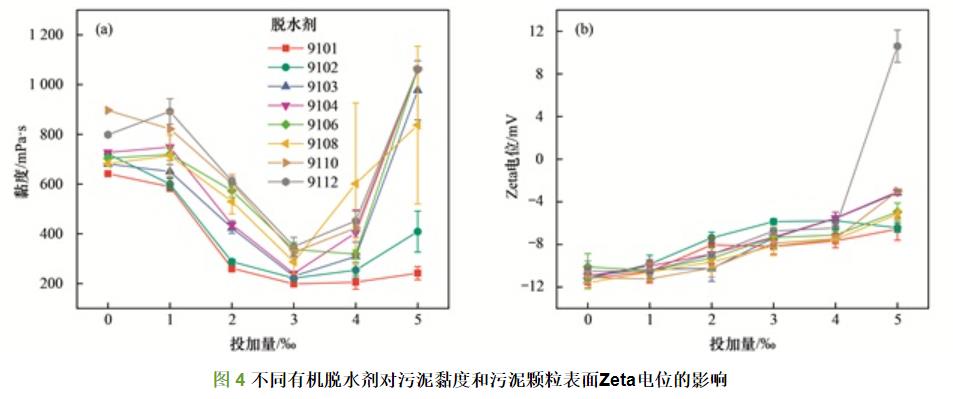

2.2.3 有机脱水剂对污泥黏度、污泥颗粒表面Zeta电位的影响

不同性质有机脱水剂对污泥黏度、污泥颗粒表面Zeta电位的影响如图4所示。结果表明,当有机脱水剂投加量在1‰~5‰的范围内,不同性质污泥脱水剂处理后污泥黏度和污泥颗粒表面Zeta电位呈现出了相似的趋势,即随着有机脱水剂投加量的增加,污泥黏度逐渐减小,后有略微上升;污泥颗粒表面Zeta电位逐渐增大。污泥黏度与污泥脱水性能密切相关,黏度越大,表明絮体之间的作用力越大,污泥的脱水性能越差。污泥黏度在有机脱水剂投加量3‰~4‰时达到最低,说明在此投加量下,有机脱水剂对污泥脱水性能有较好的改善作用。投加有机污泥脱水剂会使污泥颗粒表面的Zeta电位值有所上升,甚至出现由负变正的情况,这是因为有机脱水剂带有大量的正电荷,在污泥脱水过程中,有机脱水剂发挥电中和作用,使污泥颗粒表面的Zeta电位上升。

不同性质有机脱水剂处理后污泥的黏度结果表明,有机脱水剂9108、9110和9112在投加量为3‰时就能使污泥黏度降到较低的水平,而其余5种有机脱水剂则需投加4‰才能达到相近的处理效果。从污泥颗粒表面的Zeta电位结果来看,在有机脱水剂投加量为3‰时,8种脱水剂处理后污泥颗粒表面的Zeta电位不相上下,均为-7.00mV左右,但经9108、9110和9112处理后污泥的脱水性能较好,说明这3种脱水剂除了有着较强的电中和能力,还能发挥较强的吸附架桥作用。

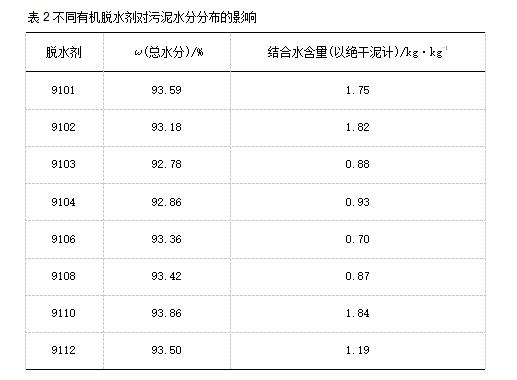

2.2.4有机脱水剂对污泥水分分布的影响

为了研究不同性质有机脱水剂对污泥水分分布的影响,在投加3‰脱水剂后测定污泥总水分含量和结合水含量,结果如表2.

结果表明,不同脱水剂处理后污泥的水分分布各不相同。在8种有机脱水剂中,9106和9108处理后污泥的结合水含量较低,是9101处理后污泥结合水含量的40.00%和49.71%。从结果来看,污泥结合水含量与污泥SRF结果具有明显的差异性,说明有机脱水剂并不是通过破坏结合水来改善污泥脱水性能。但经不同有机脱水剂处理后污泥的结合水含量略有不同,说明一定量的有机脱水剂可以影响污泥的内部结构,使结合水转化成自由水,提高污泥脱水性能。

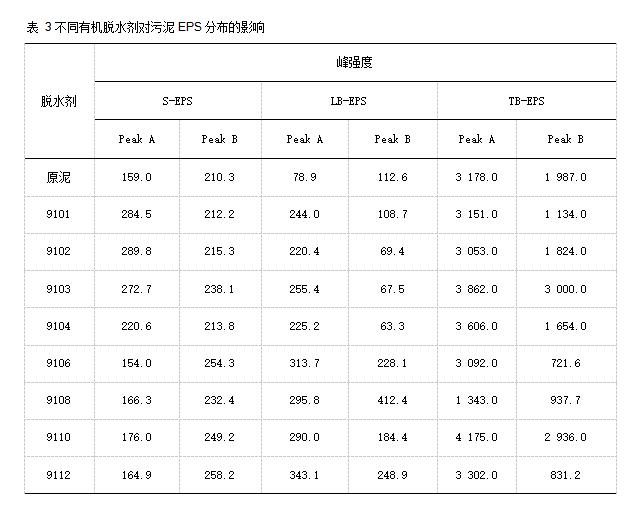

2.2.5 有机脱水剂对污泥EPS分布的影响

为了研究不同性质有机脱水剂对污泥EPS分布的影响,在投加3‰脱水剂后测定污泥中EPS分布,具体结果如表3。

结果表明,不同有机脱水剂处理后污泥的EPS分布有一定的差异。从类蛋白质物质(PeakA,280/335)和芳香族蛋白(PeakB,230/335)的峰强度来看,投加有机脱水剂会使紧密结合型EPS(TB-EPS)中的蛋白类物质减少,而使疏松结合型EPS(LB-EPS)和溶解性EPS(S-EPS)中的蛋白类物质增多,这说明有机脱水剂的加入可以使TB-EPS中的物质转移到LB-EPS和S-EPS中,从而改善污泥脱水性能。在8种有机脱水剂中,9108对TB-EPS中物质的减少作用最为明显,两类蛋白类物质的峰强度分别由原泥的3178.0和1987.0降低至1343.0和937.7。

2.3 有机脱水剂性质与污泥脱水性能的关系

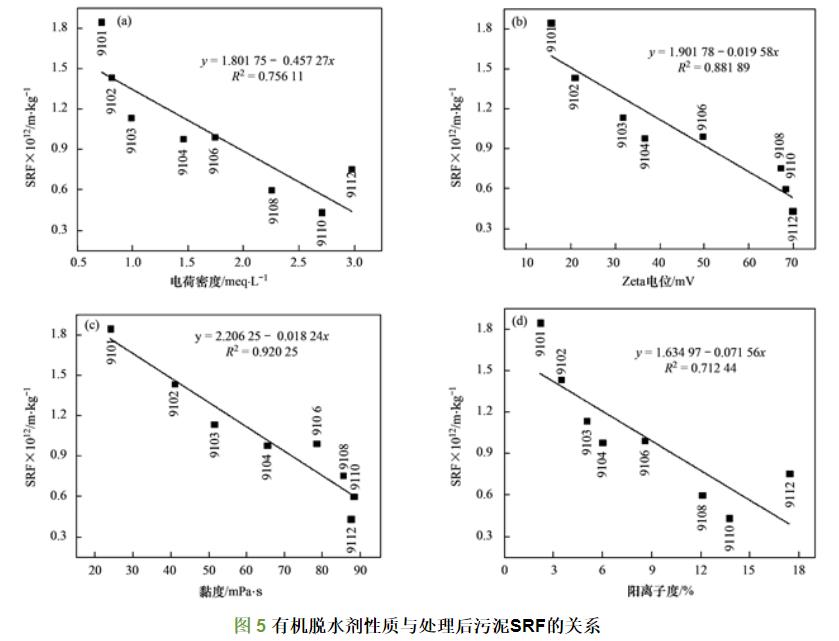

为了研究有机脱水剂的性质与处理后污泥脱水性能之间的关系,采用投加量4‰时的SRF值,与有机脱水剂的各项特性指标作线性拟合,具体结果如图5所示。

结果表明,有机脱水剂的各项指标均与处理后污泥的脱水性能有一定的关系。从图5可知,污泥SRF值与脱水剂的电荷密度、Zeta电位、黏度和阳离子度均呈现负相关关系,且相关系数分别为0.75611、0.88189、0.92025和0.71244,即脱水剂电荷密度、Zeta电位、黏度和阳离子度越高,处理后污泥的SRF值越小,污泥脱水性能越好。对于电荷密度、Zeta电位和阳离子度来说,较高的值表明有机脱水剂电性较高,即能发挥较强的电中和作用。而污泥SRF值与脱水剂黏度的关系表明,脱水剂也会通过高的分子量发挥强的吸附架桥作用。在上述4种特性指标中,SRF与有机脱水剂黏度的相关系数高达0.92025,表明在有机脱水剂的污泥处理过程中,吸附架桥作用对于污泥脱水性能的影响要大于电中和作用,但总体来看,两种作用相辅相成,共同改善了污泥的脱水性能。

3、结论

(1)8种有机脱水剂具有不同的性质,电荷密度、Zeta电位、黏度和阳离子度均由9101~9112逐渐增加。

(2)不同性质有机脱水剂处理后污泥的脱水性能各不相同。有机脱水剂是通过电中和作用和吸附架桥作用改变污泥的SRF、絮体特性、黏度和污泥颗粒表面Zeta电位来改善污泥脱水性能的。除此之外,有机脱水剂还能破坏污泥的结合水,转移TB-EPS中的物质使污泥易于脱水。

(3)有机脱水剂性质对污泥脱水性能具有不同的影响。在有机脱水剂的性质指标中,电荷密度、阳离子度、黏度和Zeta电位均与处理后污泥SRF值呈负相关关系。其中,污泥SRF值与有机脱水剂黏度的相关系数高达0.92025,表明在污泥脱水处理中,有机脱水剂的吸附架桥作用起了主导作用。而污泥SRF值与有机脱水剂电荷密度、阳离子度和Zeta电位的相关系数均在0.75以上,说明电中和作用也在污泥脱水过程中起了重要作用。

(4)在污泥脱水的实际应用中,建议选择黏度大的阳离子聚丙烯酰胺脱水剂,以发挥较强的吸附架桥作用。在本文选用的8种阳离子聚丙烯酰胺脱水剂中,9108、9110和9112的应用性能较强。阳离子聚丙烯酰胺的投加量尽量选择2‰~3‰,最高不宜超过4‰。(来源:山东大学环境科学与工程学院,山东省水环境污染控制与资源化重点实验室,神美科技有限公司)