好氧颗粒污泥自发现以来,一直是学术研究的热点,从实验室小试、现场中试到工程规模,好氧颗粒污泥被认为是具有广阔应用前景的污水处理新技术之一,然而在实际污水处理工程的应用中存在颗粒化时间较长、颗粒结构稳定性差等问题,尤其处理低浓度生活污水时,较低的底物浓度及波动变化的水质条件都限制了其应用范围。

通过调控运行条件促进好氧污泥颗粒化、缩短颗粒形成时间、提高颗粒结构稳定性是非常有效的策略。已有研究表明,选择压力、有机负荷、添加金属阳离子、添加混凝剂或惰性载体等都是非常有效的强化措施。其中,投加惰性载体被诸多研究证实可大幅度缩短好氧污泥颗粒化时间,并且在提高生物量、保留硝化菌等世代时间较长的微生物方面具有显著作用。然而惰性载体的投加方式多为一次性投加或者分批投加,投加后不可避免地会出现载体流失的现象,并且较难回收利用。

铁碳微电解技术以废水为电解质,以微电解填料中的铁屑为阳极、活性炭为阴极形成原电池反应,对废水进行电解氧化和还原处理,基于电化学、氧化-还原以及絮凝沉淀的共同作用来达到去除有机污染物的目的,在电镀废水、制药废水、化工废水等诸多典型难降解废水的处理中具有广泛应用,但是一般作为改善废水可生化性的预处理单元。近年来,铁碳微电解技术的优越性逐渐得到更多的重视,Guo等采用铁碳微电解/好氧颗粒污泥耦合工艺处理难降解制膜工业废水,发现铁碳微电解预处理不但能提高废水的可生化性,而且能促进生化处理段颗粒污泥的形成,有利于难降解工业废水的处理。铁碳微电解填料直接投加到活性污泥系统,对污泥沉降性和好氧颗粒化过程的影响如何尚未见报道。基于铁碳微电解的反应原理,笔者提出了一种通过投加铁碳微电解填料,利用其原电池反应将惰性微粉缓释投加到活性污泥系统中,以促进好氧污泥颗粒化的策略,并通过对比实验探究了铁碳微电解填料对好氧污泥颗粒化的强化作用。

1、材料和方法

1.1 实验装置

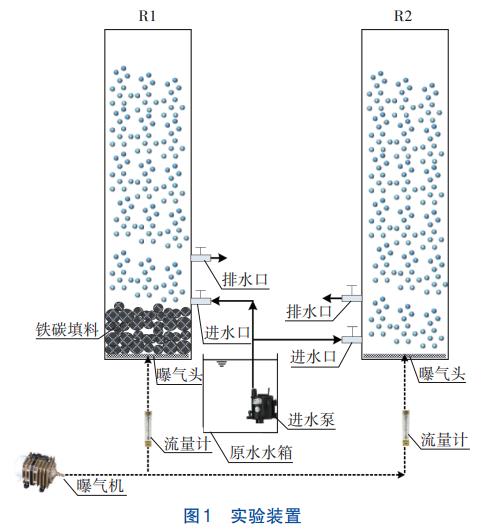

实验装置采用两个平行运行的序批式反应器(SBR),如图1所示,分别记作R1(投加铁碳微电解填料)和R2(不投加铁碳微电解填料)。反应器高为120cm、直径为10cm,总体积为9.42L,有效容积为7.85L,由有机玻璃制成。采用鼓风曝气,由转子流量计控制曝气量恒定在30L/s,压缩空气通过砂盘曝气头均匀进入反应器内。铁碳微电解填料放置在R1反应器底部,填料层高度为20cm,排水口在填料层上方20cm处(同R2反应器排水口与反应器底部的距离一致)。曝气过程中铁碳微电解填料一直处于反应器底部。通过定时控制器对SBR的运行过程进行程序控制,每天运行3个周期,每个周期包含10min进水、7.5h好氧曝气、沉淀(时间阶梯式降低,1~5d为15min,5~15d为10min,15d后为5min)、5~15min排水和闲置。排水比为75%。

1.2 实验材料

实验用生活污水取自枣庄学院校园污水处理厂进水口,COD、TN、NH4+-N和PO43--P浓度分别为(213.25±34.75)、(98.47±10.71)、(90.47±7.72)、(6.17±2.84)mg/L,pH为7.4±0.3,具有低有机物浓度、低C/N值的特点。

接种污泥取自枣庄市惠营污水处理厂三沟式氧化沟,污泥浓度为3120mg/L,SVI30为116mL/g。

实验采用直径为14~18mm的球形烧结铁碳微电解填料,铁碳质量比为1∶1。

1.3 检测项目与方法

常规指标如COD、NH4+-N、NO3--N、NO2--N、MLSS、MLVSS、SVI等均采用国家标准方法测定。污泥形态采用生物显微镜和扫描电子显微镜观察。颗粒污泥表面元素组成采用SEM-EDX进行分析,主要分析C、O、N、S、P、Mg、Al、Ca、Fe等元素,元素相对含量以该元素占所测元素含量总和的百分比表示。颗粒污泥粒径分布采用激光粒度仪测定,粒度仪检测范围为0.2~2000μm。

高通量测序:分别取接种污泥和运行60d后的污泥样品,离心预处理后,送往上海美吉生物医药科技有限公司进行高通量测序分析,主要流程包括污泥DNA提取、设计合成引物接头、PCR扩增与产物纯化、PCR产物定量与均一化、构建PE文库、Illumina测序。16SrRNA测序的引物为V4-V5区的515F(5'-GTGCCAGCMGCCGCGG-3')和907R(5'-CCGTCAATTCMTTTRAGTTT-3')。

2、结果与讨论

2.1 好氧污泥颗粒化过程

污泥形态变化如图2所示。

接种污泥为黄褐色絮体,结构松散、形态不规则,平均粒径为107.8μm。反应器以较短沉淀时间运行时,短沉淀时间形成的选择压力会促进活性污泥颗粒化。运行20d后两反应器内的污泥均趋于聚集,颜色加深变黑,部分结构逐渐密实,主体仍为絮体活性污泥。对R1反应器中的污泥进行镜检发现,污泥絮体中黏附黑色碳粒,表明铁碳微电解填料反应后释放的碳粒成为了污泥絮体黏附的惰性载体。运行40d后,两个反应器内均观察到边界清晰、结构密实的球状颗粒污泥出现,R1反应器内的颗粒污泥表面及内部均观察到较多黑色碳粒。

2.2 污泥浓度及粒径变化

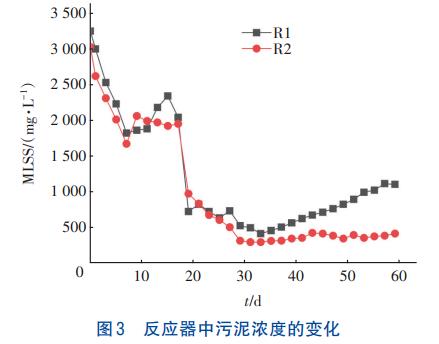

反应器内污泥浓度的变化如图3所示,沉淀时间阶梯式降低的运行方式能够使好氧污泥颗粒化阶段保持一定量的MLSS。污泥接种后(第1~5天,沉淀时间为15min),由于沉淀时间较短,反应器内的污泥随出水流失,污泥浓度下降较快。5d后(第5~15天),随着沉降性差的污泥排出,留存下来的活性污泥沉降性得到改善,污泥浓度逐渐稳定。15d后,沉淀时间缩短至5min,污泥流失严重,R1中MLSS最低降至500mg/L左右,R2中MLSS最低降至250mg/L左右。33d后,R1中的MLSS逐渐升高,而R2中的MLSS一直较低,直至实验末期才略微升高至490mg/L左右。第40天,R1和R2中污泥的SVI30/SVI5分别为0.93和0.91。以上表明铁碳微电解填料的投加有效保留了反应器中的微生物量,从而保证了好氧污泥颗粒化阶段的污水处理效能。

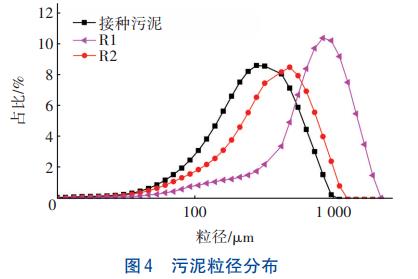

接种污泥以及实验末期R1和R2中的污泥粒径分布如图4所示。

接种污泥平均粒径为206.19μm,实验末期R1、R2中污泥的平均粒径分别为616.72和450.93μm,其中粒径>200μm的污泥占比分别为95.3%和93.2%。可以看出,铁碳微电解填料的投加提高了好氧颗粒污泥的平均粒径。

2.3 污泥中元素的相对含量

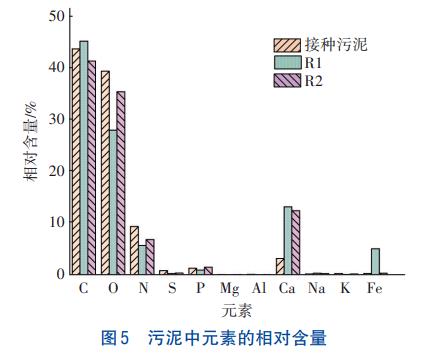

好氧污泥颗粒化过程中不同元素相对含量的变化如图5所示。C、O、N三种元素占所测元素总量的80%以上,是颗粒污泥的主要成分。与接种的絮体活性污泥相比,R1的污泥中Ca和Fe的相对含量明显增加,R2的污泥中Ca的相对含量明显增加。Qin等研究指出,选择性积累钙元素是微生物种群用来改善沉降性能对抗较短沉淀时间以避免被淘洗出反应器的保护策略。Ca、Mg是较常见的积累元素。R1中由于投加了铁碳微电解填料,铁碳原电池反应生成的Fe2+和Fe3+具有絮凝作用,与活性污泥结合后提高了污泥沉降性,因而R1的污泥中Fe的相对含量明显增加。

2.4 污泥微生物菌群特性

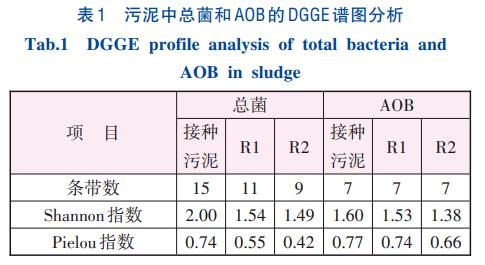

接种污泥以及R1、R2反应器中污泥总菌和氨氧化菌(AOB)的DGGE谱图分析结果如表1所示。对于总菌,接种污泥的条带数最多,Shannon多样性指数和Pielou均匀性指数最高,R1、R2反应器中污泥的条带数、Shannon多样性指数及Pielou均匀性指数接近。对于AOB,3种污泥的条带数、Shannon多样性指数及Pielou均匀性指数都较为接近。

R1、R2反应器中颗粒污泥总菌的Shannon多样性指数、Pielou均匀性指数均低于接种污泥,表明活性污泥颗粒化过程会降低其微生物种群的多样性;R1反应器中颗粒污泥总菌的Shannon多样性指数和Pielou均匀性指数高于R2反应器,表明投加的铁碳微电解填料适于微生物附着生长。R1、R2污泥中AOB的Shannon多样性指数和Pielou均匀性指数与接种污泥相差不大,表明AOB能够在好氧污泥颗粒化过程中得以保留。

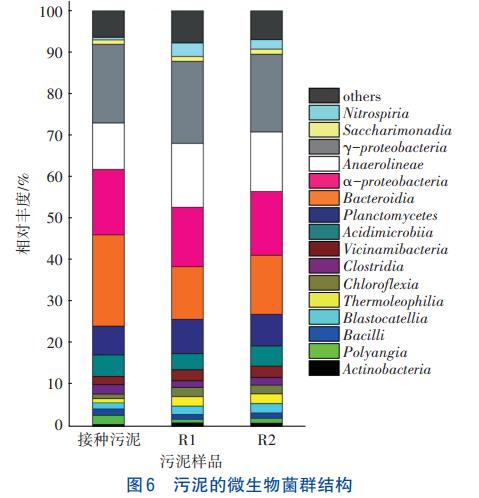

接种污泥与第60天R1、R2反应器中污泥的微生物菌群结构如图6所示(纲水平上)。

从图6可以看出,Bacteroidia的相对丰度由接种污泥中的21.86%分别减少到R1污泥中的12.62%和R2污泥中的14.11%,Bacteroidia是粪便中的主要微生物种类。Acidimicrobiia的相对丰度由接种污泥中的5.14%分别减少到R1污泥中的3.82%和R2污泥中的4.82%,Acidimicrobiia在酸性、中性和弱碱性环境中均有分布,有些种属嗜酸、中度嗜热、可进行Fe2+氧化和Fe3+还原反应,具有氧化矿石和合成新型活性物质的能力,在生物浸矿与化学合成中有潜在的应用价值;另外一些种属存在于中性或弱碱性的土壤、沙漠和水体中,是该类环境中放线菌的优势种类。Bacteroidia和Acidimicrobiia被认为具有破坏好氧颗粒污泥稳定性的作用,因此在好氧污泥颗粒化过程中逐渐被淘汰。

Thermoleophilia的相对丰度由接种污泥中的0.97%分别增加到R1污泥中的2.27%和R2污泥中的2.37%,Thermoleophilia菌株大部分分离自热泉环境,耐高温。Anaerolineae的相对丰度由接种污泥中的11.12%分别增加到R1污泥中的15.43%和R2污泥中的14.33%,Anaerolineae是典型的厌氧菌,常见于河流湖泊底泥、湿地、厌氧发酵消化系统中。Nitrospiria的相对丰度由接种污泥中的0.63%增加到R1污泥中的3.23%和R2污泥中的2.29%,2015年Daims等和vanKessel等分别发现和报道了3种属于Nitrospira的细菌:CandidatusNitrospirainopinata、CandidatusNitrospiranitrosa和CandidatusNitrospiranitrificans,并证实了它们都具有全程氨氧化的能力。由Nitrospiria驱动的全程及半程硝化过程在全球氮循环中的作用成为近年来生物脱氮领域的研究热点。Nitrospiria相对丰度的大幅增加表明颗粒污泥结构有助于硝化菌等世代时间较长细菌的保留。铁碳微电解填料在废水介质中会发生Fe-C原电池反应,具有丰富的氧化还原环境,另外独特的三维颗粒状结构及其形成的溶解氧浓度梯度,这些都有利于富集世代时间较长的细菌。

3、结论

①投加铁碳微电解填料可强化好氧污泥颗粒化过程:颗粒污泥形成时间缩短,系统能保留更高的生物量,污泥粒径更大。铁碳原电池反应生成的Fe2+和Fe3+具有絮凝作用,提高了污泥沉降性,投加铁碳微电解填料的反应器中污泥的Fe相对含量明显增加。

②投加铁碳微电解填料的反应器中颗粒污泥总菌的多样性指数和均匀性指数均高于未投加铁碳微电解填料的反应器,表明铁碳微电解填料适于微生物附着生长。

③好氧活性污泥颗粒化以后,Bacteroidia和Acidimicrobiia的相对丰度降低,Thermoleophilia、Anaerolineae和Nitrospiria的相对丰度增加,说明好氧污泥颗粒化过程会淘汰具有破坏颗粒污泥稳定性作用的微生物,保留和富集世代时间较长的微生物。(来源:枣庄学院城市与建筑工程学院枣庄市城乡水环境污染控制与生态修复重点实验室,枣庄学院数学与统计学院,山东省环境保护科学研究设计院有限公司)