公布日:2023.11.10

申请日:2023.07.31

分类号:C02F9/00(2023.01)I;C02F3/30(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)N;C02F1/28(2023.01)N;C02F101/10(2006.01)N;C02F101/16(2006.01)N;C02F101/30(2006.01)N

摘要

本发明公开了一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置与方法,属于污染雨水处理工程设计技术领域。所述装置包括初期雨水储存箱、悬浮物第一分离池、生化处理装置、悬浮物第二分离池以及沉淀池。所述方法为:首先基于悬浮物第一分离池、悬浮物第二分离池以及沉淀池分别实现初期雨水中悬浮物颗粒粒径为3mm以上、0.2-3mm以及0.2mm以下的分离,并利用0.2-3mm的悬浮物强化生化处理装置中污泥的水解酸化、颗粒化及污染物去除性能,实现了基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理效果。本发明可在绿色处理初期雨水中悬浮物和含磷污染物的同时,实现溶解有机物的有效利用和含氮污染物的高负荷处置。

权利要求书

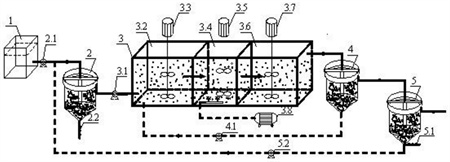

1.一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置,其特征在于,所述装置包括:初期雨水储存箱、悬浮物第一分离池、生化处理装置、悬浮物第二分离池以及沉淀池;其中,所述初期雨水储存箱与悬浮物第一分离池连接;悬浮物第一分离池与生化处理装置连接;所述生化处理装置依次设有厌氧区、好氧区与缺氧区;生化处理装置的缺氧区与悬浮物第二分离池连接;悬浮物第二分离池还分别与生化处理装置的厌氧区以及沉淀池连接;沉淀池与悬浮物第一分离池连接。

2.根据权利要求1所述的一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置,其特征在于,所述悬浮物第一分离池设有第一进水泵与第一排泥阀,所述初期雨水储存箱通过第一进水泵与悬浮物第一分离池相连接。

3.根据权利要求1所述的一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置,其特征在于,所述悬浮物第二分离池设有第一回流泵,所述悬浮物第二分离池通过所述第一回流泵与生化处理装置的厌氧区连接。

4.根据权利要求1所述的一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置,其特征在于,所述沉淀池设有第二排泥阀与第二回流泵,所述沉淀池通过所述第二回流泵与所述悬浮物第一分离池连接。

5.根据权利要求1所述的一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置,其特征在于,所述生化处理装置设有第二进水泵,所述厌氧区内设有厌氧搅拌器,所述好氧区设有好氧搅拌器,所述缺氧区设有缺氧搅拌器,所述好氧区还设有曝气装置。

6.一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理方法,其特征在于,采用权利要求1-5任一项所述的初期雨水生化处理装置,所述方法包括以下步骤:1)将污水厂活性污泥分别投加至悬浮物第一分离池、生化处理装置悬浮物第二分离池以及沉淀池;2)启动第一进水泵将初期雨水泵入悬浮物第一分离池,完成粒径为3mm以上悬浮物吸附与分离;3)启动第二进水泵,将去除3mm以上悬浮物的初期雨水泵入生化处理装置,同时开启厌氧搅拌器,好氧搅拌器,缺氧搅拌器以及曝气装置,使得分别在厌氧区完成悬浮物的水解酸化、内碳源的储存及释磷过程,在好氧区完成硝化和吸磷过程,在缺氧区完成深度脱氮过程;4)由生化处理装置缺氧区流出的污泥污水混合液由水管进入悬浮物第二分离池,完成粒径为0.2mm-3mm之间悬浮物的沉淀,并通过第一回流泵将其回流至生化处理装置厌氧区,以强化生化处理装置中污泥的颗粒化;5)由悬浮物第二分离池流出的污泥污水混合液由水管进入沉淀池,完成污泥与污水的分离,并通过第二回流泵将沉淀的污泥回流至悬浮物第一分离池,以强化悬浮物的吸附与分离性能;6)待悬浮物、氨氮和磷去除性能稳定后,梯度减少悬浮物第一分离池、悬浮物第二分离池以及沉淀池的水力停留时间,直至生化处理装置中颗粒粒径为0.2mm以上的污泥占到总污泥比例为50%以上时,即表明最终实现了悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理效果。

发明内容

为了解决上述问题,本发明的目的是提供一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置与方法,在绿色处理悬浮物和含磷污染物的同时,实现溶解有机物的有效利用和含氮污染物高负荷处置的方法,以满足初期雨水处理的迫切需求。

为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

本发明首先提供了一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理装置,所述装置包括:初期雨水储存箱、悬浮物第一分离池、生化处理装置、悬浮物第二分离池以及沉淀池;其中,所述初期雨水储存箱与悬浮物第一分离池连接;悬浮物第一分离池与生化处理装置连接;

所述生化处理装置依次设有厌氧区、好氧区与缺氧区;生化处理装置的缺氧区与悬浮物第二分离池连接;悬浮物第二分离池还分别与生化处理装置的厌氧区以及沉淀池连接;沉淀池与悬浮物第一分离池连接。

作为本发明的一种优选方案,所述悬浮物第一分离池设有第一进水泵与第一排泥阀,所述初期雨水储存箱通过第一进水泵与悬浮物第一分离池相连接。

作为本发明的一种优选方案,所述悬浮物第二分离池设有第一回流泵,所述悬浮物第二分离池通过所述第一回流泵与生化处理装置的厌氧区连接。

作为本发明的一种优选方案,所述沉淀池设有第二排泥阀与第二回流泵,所述沉淀池通过所述第二回流泵与所述悬浮物第一分离池连接。

作为本发明的一种优选方案,所述生化处理装置设有第二进水泵,所述厌氧区内设有厌氧搅拌器,所述好氧区设有好氧搅拌器,所述缺氧区设有缺氧搅拌器,所述好氧区还设有曝气装置。本发明还提供了采用上述初期雨水生化处理装置的一种基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理方法,包括以下步骤:

1)将污水厂活性污泥分别投加至悬浮物第一分离池、生化处理装置悬浮物第二分离池以及沉淀池;

2)启动第一进水泵将初期雨水泵入悬浮物第一分离池,完成粒径为3mm以上悬浮物吸附与分离;

3)启动第二进水泵,将去除3mm以上悬浮物的初期雨水泵入生化处理装置,同时开启厌氧搅拌器,好氧搅拌器,缺氧搅拌器以及曝气装置,使得分别在厌氧区完成悬浮物的水解酸化、内碳源的储存及释磷过程,在好氧区完成硝化和吸磷过程,在缺氧区完成深度脱氮过程;

4)由生化处理装置缺氧区流出的污泥污水混合液由水管进入悬浮物第二分离池,完成粒径为0.2mm-3mm之间悬浮物的沉淀,并通过第一回流泵将其回流至生化处理装置厌氧区,以强化生化处理装置中污泥的颗粒化;

5)由悬浮物第二分离池流出的污泥污水混合液由水管进入沉淀池,完成污泥与污水的分离,并通过第二回流泵将沉淀的污泥回流至悬浮物第一分离池,以强化悬浮物的吸附与分离性能;

6)待悬浮物、氨氮和磷去除性能稳定后,梯度减少悬浮物第一分离池、悬浮物第二分离池以及沉淀池的水力停留时间,直至生化处理装置中颗粒粒径为0.2mm以上的污泥占到总污泥比例为50%以上时,即表明最终实现了悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理效果。

本发明的原理如下:颗粒污泥,即污泥粒径为0.2-3mm,有利于强化生物处置单元污泥的沉降性和生物量,比传统絮体污泥处理法具备更高的处理负荷和生物稳定性。SS中按照颗粒粒径分级,可以分为3mm的悬浮物。如果可以在悬浮物颗粒粒径分级的前提下,充分利用颗粒粒径为0.2-3mm的悬浮物促进生物处置单元的污泥颗粒化,充分利用SS中0.2-3mm粒径的同时,还能改善上述传统絮体生物处理法处理负荷低的技术瓶颈。

基于上述粒径分级原理,首先利用悬浮物第一分离池、第二分离池以及沉淀池分别实现初期雨水中悬浮物颗粒粒径为3mm以上、0.2-3mm以及0.2mm以下的分离,并利用0.2-3mm的悬浮物强化生化处理装置中污泥的水解酸化、颗粒化及污染物去除性能,最终实现基于悬浮物自颗粒化的初期雨水生化处理效果。本发明基于悬浮物颗粒粒径分级的前提下,实现了颗粒粒径大于0.3mm悬浮物的绿色吸附处理,充分利用了颗粒粒径为0.2-3mm的悬浮物促进生物处置单元的颗粒化提高污染物的处理负荷,还实现了有机悬浮物的水解酸化产物有效保证了生物除磷效果,最终在绿色处理悬浮物和含磷污染物的同时,实现溶解有机物的有效利用和含氮污染物的高负荷处置。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

1)在悬浮物颗粒粒径分级的前提下,实现SS分级利用,实现了颗粒粒径大于0.3mm悬浮物的绿色吸附处理,避免了大量化学絮凝药剂的投加;充分利用了颗粒粒径为0.2-3mm的悬浮物促进生物处置单元的颗粒化,有效强化了生物处置单元污泥的沉降性和生物量,提高了污染物的处理负荷,同时还极大减少了基建费用。

2)充分利用有机悬浮物(0.2mm以下)的水解酸化产物和雨水中溶解有机物,将其储存为内碳源,有效保证了生物除磷效果,避免了化学除磷药剂的投加。

3)基于后置缺氧的运行方式,有效保证了雨水中总氮的去除,减轻了初雨中的氮排放足迹。

4)本发明控制简单,运行管理方便,有利于新建初期雨水处理装置实现低碳低能耗的污染物削减,也适用于初期雨水处理装置实现减污降碳的升级改造。

(发明人:王建广;石亮亮;林晓虎;高锐涛;黄森军)