申请日2021.04.25

公开日期2021.12.14

IPC分类C02F3/30;C02F101/16;C02F101/10;C02F9/14;C02F11/00

摘要

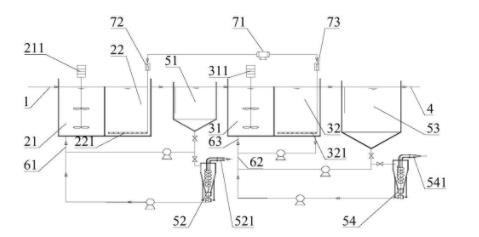

本实用新型公开了一种污水脱氮除磷装置,所述装置包括依次设置的进水端、除磷单元、脱氮单元和排水端;还包括微生物选择单元,所述微生物选择单元包括中沉池、旋流分离器I、二沉池和旋流分离器II;所述旋流分离器I和旋流分离器II的上部分别设有溢流口,通过调控所述溢流口排出的污泥量分别控制所述除磷单元和脱氮单元中污泥的泥龄。该方法将脱氮和除磷分开,避免了传统工艺回流硝酸盐对厌氧条件放磷的影响,分别调节除磷和脱氮两个步骤的处理时间,最大化的保留目标菌群,从而更好地实现N、P的去除,无需耗费外加能源,节约了生产成本。

权利要求

1.一种污水脱氮除磷装置,其特征在于:包括依次设置的进水端、除磷单元、脱氮单元和排水端;

所述污水脱氮除磷装置还包括微生物选择单元,所述微生物选择单元包括中沉池、旋流分离器I、二沉池和旋流分离器II;

所述除磷单元通过中沉池与脱氮单元连通,所述中沉池还与旋流分离器I连通;

所述脱氮单元通过二沉池与所述排水端连通,所述二沉池还与旋流分离器II连通;

所述旋流分离器I和旋流分离器II的上部分别设有溢流口,通过调控所述溢流口排出的污泥量分别控制所述除磷单元和脱氮单元中污泥的泥龄。

2.根据权利要求1所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述除磷单元包括沿水流方向依次连通的厌氧池和好氧池I;所述脱氮单元包括沿水流方向依次连通的缺氧池和好氧池II。

3.根据权利要求1所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述装置还包括在所述除磷单元前设置预处理单元,所述预处理单元用于去除污水中的残渣。

4.根据权利要求3所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述预处理单元包括格栅。

5.根据权利要求2所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述装置还包括回流单元,所述回流单元包括污泥回流系统I和污泥回流系统II,所述中沉池还通过所述污泥回流系统I与所述厌氧池连通;所述二沉池还通过所述污泥回流系统II与所述缺氧池连通。

6.根据权利要求5所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述中沉池和二沉池的回流比分别在50~100%之间。

7.根据权利要求5所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述旋流分离器I的底部与所述污泥回流系统I连通,并通过所述污泥回流系统I与所述厌氧池连通;所述旋流分离器II的底部与所述污泥回流系统II连通,并通过所述污泥回流系统II与所述缺氧池连通。

8.根据权利要求5所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述回流单元还包括污水回流系统,所述好氧池II出水处通过所述污水回流系统与所述缺氧池连通。

9.根据权利要求8所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述好氧池II出水处的回流比不高于300%。

10.根据权利要求9所述的污水脱氮除磷装置,其特征在于:所述好氧池II出水处的回流比为100~300%。

说明书

一种污水脱氮除磷装置

技术领域

本实用新型属于污水处理技术领域,具体涉及一种污水脱氮除磷装置。

背景技术

城市污水经传统的二级处理后,虽然绝大部分悬浮固体和有机物被去除了,但仍会残留微量的悬浮固体和溶解的有害物,如氮、磷等。氮和磷虽然是生物的重要营养源,但随着化肥、洗涤剂和农药普遍使用,使得天然水体中氮、磷含量急剧增加,水体中蓝藻、绿藻大量繁殖,导致水体缺氧并产生毒素,使水质恶化,对水生生物和人体健康产生较大的危害。因此,必须加以控制。

生活污水中的氮、磷是导致水体富营养化的重要原因,要控制水体富营养化的发生,就必须增加生活污水的处理率和强化脱氮除磷措施,减少向各类水体排放氮、磷等营养物质。

传统的生物脱氮、除磷工艺技术主要分为两种,一种按不同空间不同控制参数运行,主要特点是污水处理过程中各种生物化学反应在不同的反应池里连续进行,典型代表有厌氧-缺氧-好氧(A2/O)、倒置A2/O、厌氧-缺氧-好氧-缺氧-好氧(PHoredox)、UCT等;另一种是时间顺序工艺,其主要特征是污水处理过程中各种生物化学反应都在同一个反应池里不同时间段不同控制参数运行,典型代表为间歇活性污泥法(SBR)。相关技术的污水处理工艺中,虽然为不同污染物的去除设置了不同的池体与曝气环境,但硝化、反硝化、聚磷菌等功能菌群仍处于同一系统中,这些功能菌对基质、环境的需求存在差异。因此,在长期运行中仍面临一些问题,如:(1)脱氮除磷菌对不同污泥龄需求之间的矛盾。硝化菌属于自养型专性好氧菌,其繁殖速度慢,世代时间长。为了提高系统的硝化性能,需要保持较长的污泥龄。与此相对,聚磷菌属于异养菌,增殖速率快,且生物除磷的唯一途径是通过大量排放富磷的剩余污泥。为了保证系统生物除磷效果需将系统控制在较短污泥龄的状态。因此,硝化菌和聚磷菌在污泥龄上存在不同需求的矛盾,即长污泥龄,利于硝化而不利于生物除磷;短污泥龄,利于生物除磷而不利于硝化;(2)脱氮过程和除磷过程在反应基质(碳源)和反应空间方面存在竞争和矛盾,很难取得N、P同时去除的良好效果,通常需要耗费大量外加能源才能获得较满意的效果;(3)污水生物处理系统中微生物聚集体聚集度,颗粒污泥与传统的活性污泥法相比,具有沉降性能良好、含有较多生物量、剩余污泥量少、具有同步硝化反硝化及除磷脱磷等功能,但颗粒污泥系统的稳定性较差,影响因素有粒径形态、沉淀性、密度、强度、微生物结构差异、胞外聚合物等。

本背景技术中所陈述内容并不代表承认其属于已公开的现有技术。

实用新型内容

本实用新型旨在至少解决上述现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种污水脱氮除磷装置,将脱氮和除磷过程分开,实现双泥龄定向选择强化脱氮除磷。

根据本实用新型的一个方面,提出了一种污水脱氮除磷装置,包括依次设置的进水端、除磷单元、脱氮单元和排水端;所述除磷单元包括沿水流方向依次连通的厌氧池和好氧池I;所述脱氮单元包括沿水流方向依次连通的缺氧池和好氧池II;

所述污水脱氮除磷装置还包括微生物选择单元,所述微生物选择单元包括中沉池、旋流分离器I、二沉池和旋流分离器II;

所述除磷单元通过中沉池与脱氮单元连通,所述中沉池还与旋流分离器I连通;

所述脱氮单元通过二沉池与所述排水端连通,所述二沉池还与旋流分离器II连通;

所述旋流分离器I和旋流分离器II的上部分别设有溢流口,通过调控所述溢流口排出的污泥量分别控制所述除磷单元和脱氮单元中污泥的泥龄。

根据本实用新型的一种优选的实施方式,至少具有以下有益效果:本实用新型装置将脱氮和除磷分为两个模块,控制不同的泥龄以满足不同微生物的需求,同时引入旋流分离器,淘洗掉破碎细小的杂质,控制回流的粒径和密度,使其在长期运行过程中维持一个稳定的状态,从而强化了活性污泥系统的脱氮除磷功能;通过控制溢流口排出的剩余污泥量即可控制除磷单元中污泥泥龄,操作简便。

根据本实用新型的一些实施方式,所述除磷单元包括沿水流方向依次连通的厌氧池和好氧池I;所述脱氮单元包括沿水流方向依次连通的缺氧池和好氧池II。

根据本实用新型的一些实施方式,所述装置还包括在所述除磷单元前设置预处理单元,所述预处理单元用于去除污水中的残渣。

根据本实用新型的一些实施方式,所述预处理单元包括格栅。

根据本实用新型的一些实施方式,所述装置还包括回流单元,所述回流单元包括污泥回流系统I和污泥回流系统II,所述中沉池还通过所述污泥回流系统I与所述厌氧池连通;所述二沉池还通过所述污泥回流系统II与所述缺氧池连通。

根据本实用新型的一些实施方式,所述中沉池和二沉池的回流比分别在50~100%之间。

根据本实用新型的一些实施方式,所述旋流分离器I的底部与所述污泥回流系统I连通,并通过所述污泥回流系统I与所述厌氧池连通;所述旋流分离器II的底部与所述污泥回流系统II连通,并通过所述污泥回流系统II与所述缺氧池连通。

根据本实用新型的一些实施方式,所述回流单元还包括污水回流系统,所述好氧池II出水处通过所述污水回流系统与所述缺氧池连通。

根据本实用新型的一些实施方式,所述好氧池II出水处的回流比不高于300%;优选为100~300%。

利用该装置进行脱氮除磷的方法,包括如下步骤:

S1、生物除磷处理:经去渣预处理后的污水依次在厌氧和好氧条件下利用微生物I除磷;

S2、沉淀处理:使经步骤S1处理后的出水进行沉淀处理,分离得上清液I与污泥I;

S3、生物脱氮处理:将经步骤S2处理后的上清液I依次在缺氧和好氧条件下利用微生物II脱氮;

S4、再沉淀处理:使经步骤S3处理后的出水经再沉淀处理,分离得上清液II与污泥II,所述上清液II作为出水排放;

其中,分别调控所述生物除磷处理和生物脱氮处理过程的污泥泥龄为t1,所述生物脱氮处理过程中的污泥泥龄为t2,t1、t2分别为正数且t1不大于t2。

据本实用新型的一种具体的实施方式,至少具有以下有益效果:将脱氮和除磷分开,先在厌氧和好氧条件下除磷,再在缺氧和好氧条件下脱氮,避免了传统工艺回流硝酸盐对厌氧条件放磷的影响,缩短了除磷单元的再沉淀处理过程的停留时间,减少了除磷工艺中污泥厌氧释磷量,同时,先除去短污泥龄的磷再脱去长污泥龄的氮,并分别调节除磷和脱氮两个步骤的处理时间,控制不同泥龄来迎合脱氮菌等脱氮微生物和聚磷菌等除磷微生物的不同世代周期的需求,最大化的保留目标菌群,从而更好地实现N、P的去除,无需耗费外加能源,节约了生产成本;本实用新型方法适用于污水厂的新建及改扩建、提标改造、市政污水和工业废水的处理等污水处理工程,具有良好的工业应用前景。

根据本实用新型的一些实施方式,t1<t2。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述t1为3~5天。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述t2为10~15天。

根据本实用新型的一些优选实施方式,使污泥I或污泥II通过旋流分离和直接回流控制泥龄。

根据本实用新型的一些优选实施方式,所述污泥I或污泥II通过旋流分离后下层部分间接回流,上层部分排入污泥处理系统。通过旋流分选,淘洗掉细小破碎的污泥和杂质,底部粒径和密度较大的污泥回流至反应系统中,以此来控制系统中污泥的粒径和密度,提高微生物的活性和质量,长期运行还有利于形成颗粒污泥/活性污泥混合系统,进一步强化系统的脱氮除磷功能。

根据本实用新型的一些具体实施方式,通过控制旋流分离后上层部分的排放量,控制污泥泥龄。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S1还包括接种微生物I的操作;具体地,通过接种具有脱氮除磷功能的活性污泥实现接种微生物I的操作;更优选地,接种后,污泥浓度MLSS为1500~2500mg/L。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S1中厌氧与好氧条件下的水力停留时间比约为1:2。

根据本实用新型的一些实施方式,所述微生物I选自聚磷菌。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S3还包括接种微生物II的操作;具体地,通过接种具有脱氮除磷功能的活性污泥实现接种微生物II的操作;更优选地,接种后,污泥浓度MLSS为3000~5000mg/L。

根据本实用新型的一些实施方式,所述微生物II包括硝化菌和反硝化菌中的至少一种。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S1中厌氧与好氧条件下的水力停留时间比约为4:5。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S2中污泥I回流的回流比为50~100%。回流过程的回流比动态调节,优选为不始终为100%。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S2中的沉淀处理时间为0.5~1.5h;优选为1.5~1.5h。该步骤的水力停留时间较短,故处理0.5~1.5h即可。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S4中的再沉淀处理时间为3~3.5h。该步骤的水力停留时间较长,故需3~3.5h即可。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S4中污泥II回流的回流比为50~100%。

根据本实用新型的一些实施方式,所述步骤S4中还包括使经好氧脱氮处理后的混合液回流;优选地,回流比不大于300%;优选为100~300%。

(发明人:罗凡; 徐浩; 于翔; 李浩)