申请日2021.04.25

公开日期2021.12.10

IPC分类C02F3/34;C02F3/32;C04B28/00

摘要

本实用新型公开一种人工湿地填料,整体为圆柱体外形,包括贯穿本体设置的通孔,所述通孔与本体共轴线的设置,所述本体的外周侧表面内凹和/或外凸的设置;通过本体内凹和/或外凸设置的外缘,极大的提升了本体与外界的接触面积,扩大了其附着面积,提高单位面积内微生物的数量,继而提升人工湿地对污水净化的能力。

权利要求

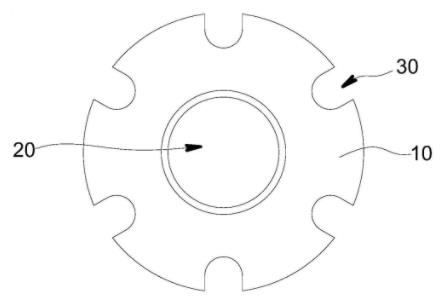

1.一种人工湿地填料,整体为圆柱体外形,其特征在于,包括贯穿本体(10)设置的通孔(20),所述通孔(20)与本体(10)共轴线的设置,所述本体(10)的外周侧表面内凹和/或外凸的设置。

2.如权利要求1所述的人工湿地填料,其特征在于,所述本体(10)的外周侧上开设有至少至少一个凹槽(30),所述凹槽(30)的开口沿本体的径向朝外的设置。

3.如权利要求2所述的人工湿地填料,其特征在于,所述凹槽(30)沿本体(10)的轴线方向延伸设,间隔的设置在本体(10)的外周侧面上。

4.如权利要求1至3任一项所述的人工湿地填料,其特征在于,所述本体(10)的一端设置有半径逐渐变的尖端(11)。

5.如权利要求4所述的人工湿地填料,其特征在于,所述尖端(11)的半径渐缩的设置,所述尖端(11)远离本体(10)的远端的端侧面为平面。

6.如权利要求4所述的人工湿地填料,其特征在于,所述本体(10)沿其长度方向的两端都加工成半径渐缩的尖端(11)。

7.如权利要求1所述的人工湿地填料,其特征在于,还包括间隔的开设在本体(10)外周侧上的至少一个凸缘(40),所述凸缘(40)首尾相连,形成梅花外形动闭环。

说明书

一种人工湿地填料

技术领域

本实用新型涉及人工湿地技术领域,特别是涉及一种人工湿地填料及其制备方法。

背景技术

在人工湿地处理系统中,填料是人工湿地的基质与载体。填料通过对污染物的物理过滤、离子交换、专性与非专性吸附、螯合作用、沉降反应等对污染物进行截留,为后续微生物和植物对污染物的进一步分解和吸收创造了良好的条件,同时填料为微生物的生长提供了稳定的依附表面。在填料的设计和选择上,为满足其作为生物膜载体等功能,一般需考虑材料的物理及化学组成、孔隙率及比表面积、机械强度、空间体积及形态、生物、化学及热力学稳定性和价格等因素。

为了给人工湿地提供合适的填料,就其具体的结构与成份进行了长期的探索,提出了各式各样的解决方案。但都存在各种问题:

CN104229999B公开了一种用于人工湿地水处理的填料及其制备方法,所述填料为负载稀土氮磷吸附剂和缓释氧材料、粒径为5-15mm的火山渣颗粒,但选用有机粘合剂压制成型,强度低,粒径较大,所形成的人工湿地孔隙体积大,净水效率较低。

CN109319932A公开了一种用于尾水深度处理的人工湿地填料及人工湿地敷设方法,所述的人工湿地填料由以下体积百分比组成:沸石80%~85%、牡蛎壳5~10%、活性炭5~15%,但原材料中牡蛎壳和沸石存在5~8mm的颗粒,所制备的湿地填料仅为不同颗粒混合,未充分发挥材料空洞结构优势,粒径大,所形成的人工湿地孔隙体积大,净水效率较低。

现有技术中,人工湿地填料的强度低,粒径大,所形成的人工湿地孔隙体积大,净水效果率较低,且大部分填料仅为不同颗粒混合,未充分发挥材料空洞的结构优势,因此,亟需一种可以保护土地资源,能够增加滤料之间的孔隙率,适应于人工湿地的填料,以提高净水的效率。

实用新型内容

因此,本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术中用于人工湿地的填料中采用的有机粘合剂压制成型,强度低,粒径大,现成的人工湿地孔隙体积大,净水效率低的缺陷,从而提供一种人工湿地填料。

为达到上述目的,本实用新型实施例的技术方案是这样实现的:

一种人工湿地填料,整体为圆柱体外形,包括贯穿本体设置的通孔,所述通孔与本体共轴线的设置,所述本体的外周侧表面内凹和/或外凸的设置;通过本体内凹和/或外凸设置的外缘,极大的提升了本体与外界的接触面积,扩大了其附着面积,提高单位面积内微生物的数量,继而提升人工湿地对污水净化的能力。

其中,所述本体的外周侧上开设有至少至少一个凹槽,所述凹槽的开口沿本体的径向朝外的设置。

其中,所述凹槽沿本体的轴线方向延伸设,间隔的设置在本体的外周侧面上。

其中,所述本体的一端设置有半径逐渐变的尖端。

其中,所述尖端的半径渐缩的设置,所述尖端远离本体的远端的端侧面为平面。

其中,所述本体沿其长度方向的两端都加工成半径渐缩的尖端。

其中,还包括间隔的开设在本体外周侧上的至少一个凸缘,所述凸缘首尾相连,形成梅花外形的闭环。

上述实施例所提供的人工湿地填料,通过在本体设置的通孔,在拦截过滤污水的同时,增加了本体内部的表面积,提升了空间的利用率,通过开设在本体周侧上的凹槽,极大的增加了本体与外界接触的表面积,为微生物的附着扩大了表面,以此提高单位面积内微生物的数量,继而提升人工湿地对污水净化的能力。

(发明人:李强; 秦裕淞; 李荣祥; 李依然; 范宙)