申请日2018.04.02

公开(公告)日2018.09.07

IPC分类号C02F9/04

摘要

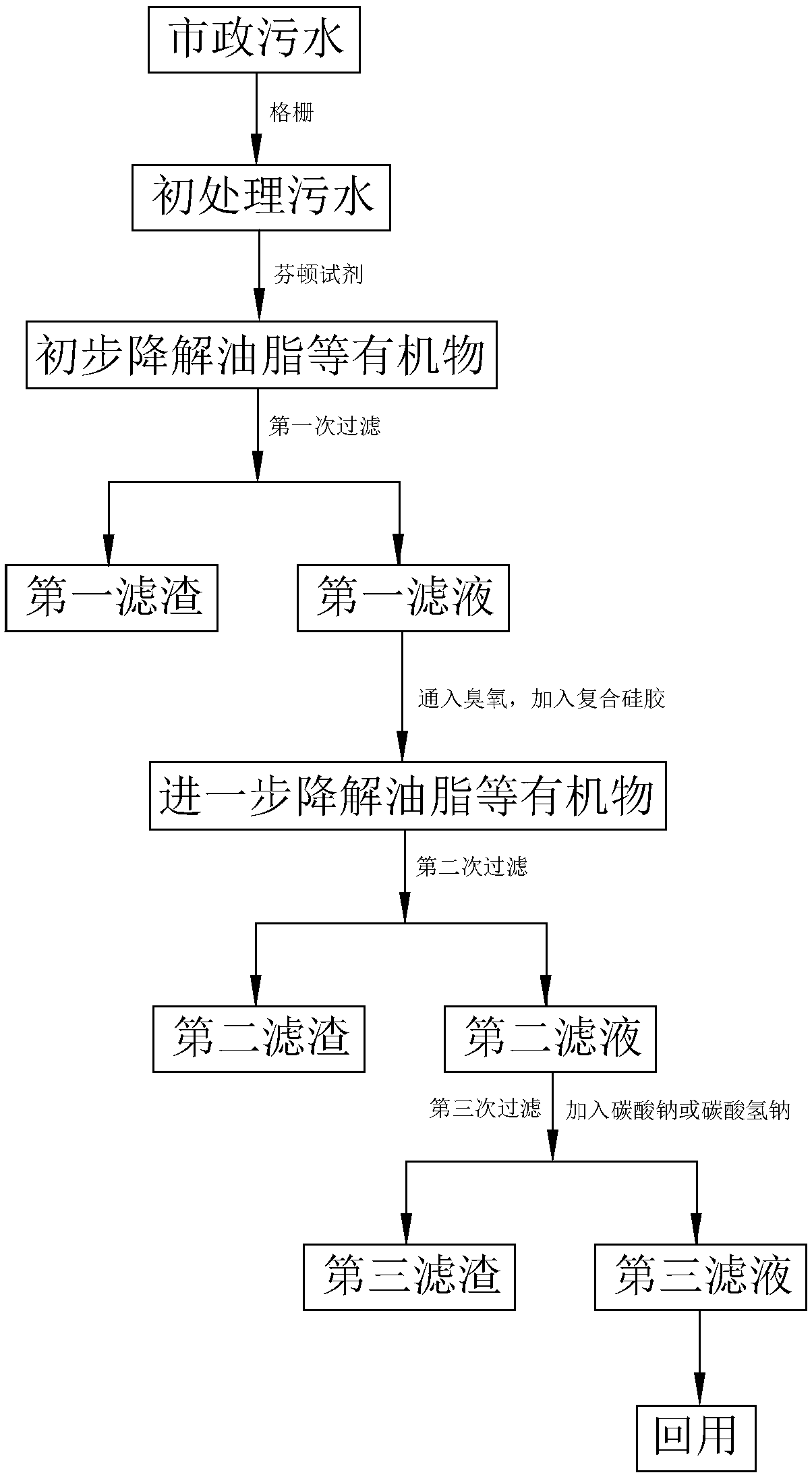

本发明公开了一种市政污水施工工艺,包括如下步骤:步骤一,市政污水通过格栅等去除大尺寸的杂物,获得初处理污水;步骤二,向步骤一获得的初处理污水中加入芬顿试剂,混合均匀,反应,第一次过滤,获得第一滤液;步骤三,向步骤二获得的第一滤液中通入臭氧,再加入复合硅胶,充分反应,第二次过滤,获得第二滤液;步骤四,向步骤三获得的第二滤液中加入碳酸钠或碳酸氢钠,混合均匀,第三次过滤后获得第三滤液,进行回收利用。本发明具有有效降解市政污水中的油脂,且使经处理后的市政污水达到排放标准的优点。

权利要求书

1.一种市政污水施工工艺,其特征在于,包括如下步骤:

步骤一,市政污水通过格栅等去除大尺寸的杂物,获得初处理污水;

步骤二,向步骤一获得的初处理污水中加入芬顿试剂,混合均匀,反应,第一次过滤,获得第一滤液;

步骤三,向步骤二获得的第一滤液中通入臭氧,再加入复合硅胶,充分反应,第二次过滤,获得第二滤液;

步骤四,向步骤三获得的第二滤液中加入碳酸钠或碳酸氢钠,混合均匀,第三次过滤后获得第三滤液,进行回收利用。

2.根据权利要求1所述的一种市政污水施工工艺,其特征在于,所述步骤三中的复合硅胶包括如下重量份数的组分:

多孔硅胶66-71份;

纳米微晶纤维素胶体12-15份;

表面活性剂1-3份;

所述纳米微晶纤维素胶体中含有0.01-0.015wt%的纳米微晶纤维素;所述表面活性剂包括苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠中的至少一种。

3.根据权利要求1所述的一种市政污水施工工艺,其特征在于,所述步骤三中的复合硅胶包括如下重量份数的组分:

多孔硅胶68-71份;

纳米微晶纤维素胶体13-15份;

表面活性剂1-2份;

所述纳米微晶纤维素胶体中含有0.01-0.015wt%的纳米微晶纤维素,所述纳米微晶纤维素的粒径为30-100nm;所述表面活性剂包括苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠。

4.根据权利要求3所述的一种市政污水施工工艺,其特征在于,所述步骤三中的复合硅胶包括如下重量份数的组分:

多孔硅胶68-71份;

纳米微晶纤维素胶体13-15份;

表面活性剂1-2份;

所述纳米微晶纤维素胶体中含有0.01-0.015wt%的纳米微晶纤维素,所述纳米微晶纤维素的粒径为30-100nm;所述表面活性剂包括苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠,所述苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠的重量份数比为1:1.3-1.8:2.1-2.3。

5.根据权利要求1所述的一种市政污水施工工艺,其特征在于,所述步骤三中的复合硅胶通过如下步骤制备获得:

S1,将相应重量份数的表面活性剂加入至纳米微晶纤维素胶体中,朝同一方向搅拌20-30min,形成混合液;

S2,将相应重量份数的多孔硅胶加热至55-60℃,再将多孔硅胶加入至步骤S1中获得的混合液中,超声波处理3-5min,沿同一方向搅拌10-15min,自然沥干,形成复合硅胶粗成品;

S3,将步骤S2中获得的复合硅胶粗成品置于冷冻干燥机中,在真空度为1.0Pa,冷阱温度为-53℃的条件下进行冷冻干燥,获得复合硅胶。

6.根据权利要求5所述的一种市政污水施工工艺,其特征在于,所述步骤S3中冷冻干燥时,将复合硅胶粗成品平铺放置。

7.根据权利要求1所述的一种市政污水施工工艺,其特征在于,所述步骤三中每隔15-20min通入臭氧,每次通入臭氧的体积容量为25-30mg/m3。

8.根据权利要求1所述的一种市政污水施工工艺,其特征在于,所述步骤三中复合硅胶每隔5h添加一次,每次添加时,复合硅胶与市政污水的体积比为1:101-110。

说明书

一种市政污水施工工艺

技术领域

本发明涉及市政污水处理领域,更具体地说,它涉及一种市政污水施工工艺。

背景技术

市政污水的水质变化大,其中的总溶解固体、COD、BOD、全硅、氨、其他污染物的浓度变化较为频繁,且其中含有较高浓度的有机物、微生物等,对市政污水的处理造成较大程度上的阻碍。

授权公告号为CN103342436B、授权公告日为2015年08月05日的中国专利公开了一种利用海水处理市政废水的方法,该方法包括如下步骤:

(1)向市政废水中加入海水及泥沙混合物,充分混合反应后,废水中胶体颗粒脱稳,得到胶体絮体;向市政废水中加入海水的量以保证混合后水体中ZETA电位在-10mV--+10mV之间;所述海水与海底泥沙的液固比为1∶1-10∶1;

(2)将步骤(1)脱稳胶体颗粒静沉、脱水,固液分离;

(3)将步骤(2)中分离后的出水通过沼泽及生物湿地;

(4)步骤(3)中的出水直接排海。

现有技术采用海水与市政废水进行混合反应,以提高被处理市政废水的水质。然而,内陆地区难以获得足够的海水进行市政废水的处理,且市政污水中包括厨房废水、工业废水等,内含有较多油脂,海水难以将其降解,若不经处理直接将含有油脂的污水排出,则会导致其中的油脂污染外界环境,甚至使土壤以及植物受到不同程度的损伤。

发明内容

针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种市政污水施工工艺,具有有效降解市政污水中的油脂,且使经处理后的市政污水达到排放标准的优点。

为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:

一种市政污水施工工艺,包括如下步骤:

步骤一,市政污水通过格栅等去除大尺寸的杂物,获得初处理污水;

步骤二,向步骤一获得的初处理污水中加入芬顿试剂,混合均匀,反应,第一次过滤,获得第一滤液;

步骤三,向步骤二获得的第一滤液中通入臭氧,再加入复合硅胶,充分反应,第二次过滤,获得第二滤液;

步骤四,向步骤三获得的第二滤液中加入碳酸钠或碳酸氢钠,混合均匀,第三次过滤后获得第三滤液,进行回收利用。

通过上述技术方案,格栅可去除市政污水中的大尺寸杂物,包括块状的污泥、石块等,减少大尺寸杂物对步骤二、步骤三、步骤四的操作中的负担。而芬顿试剂具有强氧化性,在初处理污水中能生成强氧化性的羟基自由基,增大电极电势,并其中的难降解油脂等有机物而生成有机自由基,从而破坏有机物的结构,即氧化分解有机物。另一方面,芬顿试剂可对初处理污水进行脱色和除恶臭。

臭氧通入至第一滤液中,形成高氧水,进一步对第一滤液中残留的油脂等有机物进行降解,且与复合硅胶相互配合,复合硅胶中的成分逐渐释放,有助于提高对已经被分解为短链的油脂等有机物进行更为有效的结构破坏,提高净化效率。且在通入臭氧的过程中,臭氧在第一滤液中形成大量气泡,带动复合硅胶不断地在其中浮动,甚至浮动至水面上,对漂浮在水面上的残留的油脂进行降解,进一步提高对第一滤液的降解作用。而步骤四中向第二滤液加入碳酸钠或碳酸氢钠,可起到调节其中的pH值的作用,使其趋于中性,再加上第三次过滤后,其中产生或剩余的沉淀物质被去除,回用时不易对设备或工具等造成损伤。

进一步优选为:所述步骤三中的复合硅胶包括如下重量份数的组分:

多孔硅胶 66-71份;

纳米微晶纤维素胶体 12-15份;

表面活性剂 1-3份;

所述纳米微晶纤维素胶体中含有0.01-0.015wt%的纳米微晶纤维素;所述表面活性剂包括苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠中的至少一种。

通过上述技术方案,多孔硅胶增大了其与第一滤液接触的比表面积,且纳米微晶纤维素胶体中,纳米微晶纤维素形成网状结构,可将苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠网络于一起,并且较易一同粘附在多孔硅胶的外表面上以及多孔硅胶的孔中。而苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠可减小第一滤液中剩余的油脂的表面张力,分解其长链而变成短链状,甚至是将短链状的油脂进一步降解,与此同时,短链的油脂也更易被臭氧降解。而纳米微晶纤维素与多孔硅胶一同作用,不仅可以吸附第一滤液中的被降解后剩余的小颗粒状的杂质,尤其是极性杂质,起到净化第一滤液的作用。纳米微晶纤维素胶体中含有0.01-0.015wt%的纳米微晶纤维素,进而使更易使纳米微晶纤维素较为均匀地粘附在多孔硅胶上,且粘附有纳米微晶纤维素的复合硅胶相互配合,可起到更为均匀且有效的吸附和网络杂质的作用,便于后期对沉淀物的收集。第三滤液可用于清洗、冲厕等方面。

进一步优选为:所述步骤三中的复合硅胶包括如下重量份数的组分:

多孔硅胶 68-71份;

纳米微晶纤维素胶体 13-15份;

表面活性剂 1-2份;

所述纳米微晶纤维素胶体中含有0.01-0.015wt%的纳米微晶纤维素,所述纳米微晶纤维素的粒径为30-100nm;所述表面活性剂包括苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠。

通过上述技术方案,该粒径范围内的纳米微晶纤维素具有更大的比表面积,增大吸附在多孔硅胶表面的能力,进而更易将吸附的小颗粒杂质一同被多孔硅胶带落,也便于后期对多孔硅胶及其上带有的小颗粒杂质进行过滤去除。经研究(排放浓度试验)发现,在该重量份数范围内的多孔硅胶、纳米微晶纤维素胶体、表面活性剂相互配合,有助于提高降解第一滤液中剩余的油脂的能力。

进一步优选为:所述步骤三中的复合硅胶包括如下重量份数的组分:

多孔硅胶 68-71份;

纳米微晶纤维素胶体 13-15份;

表面活性剂 1-2份;

所述纳米微晶纤维素胶体中含有0.01-0.015wt%的纳米微晶纤维素,所述纳米微晶纤维素的粒径为30-100nm;所述表面活性剂包括苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠,所述苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠的重量份数比为1∶1.3-1.8∶2.1-2.3。

通过上述技术方案,在该重量份数比范围内的苯磺酸钠、十二烷基磺酸钠、油酰氨基羧酸钠相互配合,可进一步提高对第一滤液中的油脂的降解作用,并且有效降低第一滤液中的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物浓度(SS)、动植物油浓度,并达到二级排放标准。

进一步优选为:所述步骤三中的复合硅胶通过如下步骤制备获得:

S1,将相应重量份数的表面活性剂加入至纳米微晶纤维素胶体中,朝同一方向搅拌20-30min,形成混合液;

S2,将相应重量份数的多孔硅胶加热至55-60℃,再将多孔硅胶加入至步骤S1中获得的混合液中,超声波处理3-5min,沿同一方向搅拌10-15min,自然沥干,形成复合硅胶粗成品;

S3,将步骤S2中获得的复合硅胶粗成品置于冷冻干燥机中,在真空度为1.0Pa,冷阱温度为-53℃的条件下进行冷冻干燥,获得复合硅胶。

通过上述技术方案,步骤S1中对带有表面活性剂的纳米微晶纤维素胶体朝同一方向搅拌,更有利于使纳米微晶纤维素与表面活性剂充分且均匀地混合,而经超声波处理后,可适当使部分相互连接成团的组分不易继续成团而堵塞多孔硅胶中的孔隙。而步骤S2中,先对多孔硅胶进行加热,增加其柔软程度,并受热膨胀,扩大其孔径,进而当其置入混合液中,便于使混合液中纳米微晶纤维素和表面活性剂较为充分地粘附在多孔硅胶的孔隙中。而多孔硅胶中的孔隙从扩大到受冷收缩为一个快速的过程,该过程使纳米微晶纤维素、表面活性剂与多孔硅胶之间形成更为紧密的连接。同一方向搅拌10-15min,可使纳米微晶纤维素和表面活性剂形成的网状混合物更易均匀和牢固地粘附连接到多孔硅胶的外表面。经过冷冻干燥后的复合硅胶具有更好的整体性,且纳米微晶纤维素表面变得更为蓬松,其中带有孔隙,有助于提高其对第一滤液中的小尺寸杂质的吸附能力。

进一步优选为:所述步骤S3中冷冻干燥时,将复合硅胶粗成品平铺放置。

通过上述技术方案,增大了复合硅胶粗成品受冷的面积以及受冷的均匀程度,进而使形成的复合硅胶具有更好的均匀性,有助于提高其对第一滤液中被降解后的小尺寸杂质的吸附能力。

进一步优选为:所述步骤三中每隔15-20min通入臭氧,每次通入臭氧的体积容量为25-30mg/m3。

通过上述技术方案,间隔地通入臭氧,且通入的臭氧的体积容量为25-30mg/m3,有助于控制臭氧的通入量。当臭氧进入第一滤液后可形成高氧水,对水中较难被降解的有机物进行氧化降解,且不易使臭氧过多而溢出第一滤液而造成浪费以及环境污染。

进一步优选为:所述步骤三中复合硅胶每隔5h添加一次,每次添加时,复合硅胶与市政污水的体积比为1∶101-110。

通过上述技术方案,有助于对市政污水保持良好的油脂降解能力,并提高对市政污水的净化效率。

综上所述,本发明具有以下有益效果:

1.可有效降解市政污水中的油脂,且使经处理后的市政污水达到二级排放标准;

2.有效改善市政污水中的BOD、COD、SS、动植物油浓度;

3.较易过滤去除第一滤液中原本带有的或者经降解后形成的小尺寸杂质;

4.有助于对市政污水保持良好的油脂降解能力,并提高对市政污水的净化效率。