申请日2010.07.21

公开(公告)日2011.01.05

IPC分类号C02F9/14; C02F3/34; C02F3/32

摘要

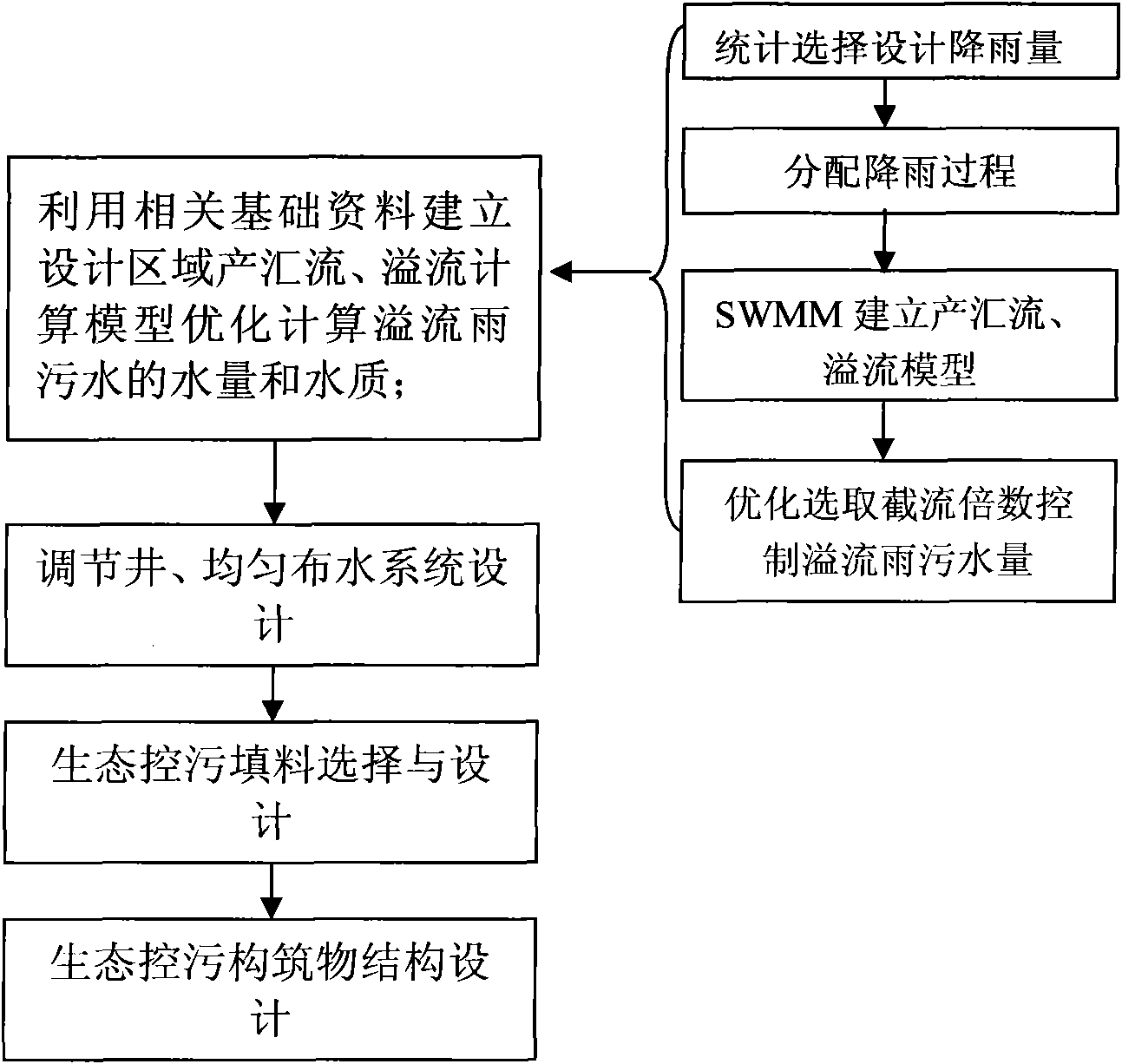

本发明提出一种溢流雨污水就地生态消纳技术的通用设计方法,包括下列步骤:1.计算溢流雨污水的水量和水质,具体是依据降水资料、地形资料、污染物资料等基础资料,利用SWMM软件建立设计区域产汇流、溢流计算模型优化;2.调节井、均匀布水系统设计:所述的调节井底部与均匀布水系统配水廊道相连,所述均匀布水系统由配水廊道和钢筋混凝土条缝式的小阻力配水系统组成;3.生态控污填料选择与设计:所述的生态控污填料采用由竹炭筒制成的短管拦截填料,净化性能特征值由现场试验确定;4.生态控污构筑物结构设计,本发明适用于各种溢流雨污水就地生态消纳的设计。

摘要附图

权利要求书

1.溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法,其特征在于:该设计方法包括下列步骤:

第一步:计算溢流雨污水的水量和水质,具体是依据设计降水、用地类型及比例、汇水面排水方向、初损量、渗透模型参数、蒸发量、地表坡度、粗糙度、管道参数、清扫排污效率与周期、污染物累积模型及参数、雨天冲刷模型参数及降雨背景浓度与节点污染物入流值等基础资料,利用SWMM软件建立设计区域产汇流、溢流计算模型计算;

第二步:调节井、均匀布水系统设计;

a.所述的调节井底部与均匀布水系统配水廊道相连,

b.所述的调节井容积特征值为1/10~1/20V溢流量,

c.所述的均匀布水系统由配水廊道和钢筋混凝土条缝式的小阻力配水系统组成,条缝宽为3-5mm,

d.所述的调节井顶部高程高于梯级生态控污构筑物0.5~0.8m,

第三步:生态控污填料选择与设计;

a.所述的生态控污填料采用由竹炭筒制成的短管拦截填料,

b.所述的生态控污填料层上水深取0.2~0.4m,

第四步:生态控污构筑物结构设计;

a.所述的生态控污构筑物形式采用梯级结构,

b.所述的生态控污构筑物的容积由调蓄量、与施工地形条件控制,特征值有1/4V溢流量、1/3V溢流量、1/2V溢流量。

2.根据权利要求1所述的溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法,其特征在于:设计降水的选取流程如下:

(一)以最短无雨时间间隔24h作为分界,划分降雨事件次数;

(二)统计计算区域近50年降雨事件,选择大于2mm的所有降雨;

(三)将降雨事件的数值隔一定的距离分组,并统计各组值出现的次数;

(四)统计各组值相应的频率和累积频率,确保有接近统计特征值50%、75%、90%的组;

(五)根据溢流雨污水排放水体的环境容量确定累积频率,水体环境容量较大的选取较小的累积频率50%、水体环境容量较小的选择较大的累积频率90%;

(六)累积发生频率所对应组的取值范围上限即为设计所对应的降雨量值;

(七)采用Keifer-Chu雨型(芝加哥雨型)对该重现期下的降雨过程进行1h时程分配。

3.根据权利要求1所述的溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法,其特征在于:通过控制截流倍数优化控制溢流量与溢流雨污水的污染负荷,截流倍数特征值有2、3、4及截流堰高=1/2·d入流管。

4.根据权利要求1所述的溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法,其特征在于:生态拦污填料长度特征值为5-10cm,直径特征值为30-50mm。

5.根据权利要求1所述的溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法,其特征在于:生态控污构筑物的透水部分利用可控速率的透水砖构建,构筑物透水面积占总面积的特征值取30%-40%。

6.根据权利要求1所述的溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法,其特征在于:经过梯级生态就地消纳构筑物每一级净化后的污水通过高为5cm的等腰直角三角堰排放。

说明书

溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法

技术领域

本发明涉及污水就地生态消纳技术通用设计方法,特别涉及溢流雨污水就地消纳通用涉及方法。

背景技术

我国大部分城市采用截流式合流制排水系统。暴雨和融雪季节时包含旱季污水污染物、地表径流冲刷颗粒和管道腐烂底泥的溢流雨污水,水质状况十分恶劣。溢流雨污水除了有高污染性之外还有不连续性、不均匀性、突发性等特点,不经处理直接排放不仅对水环境、水生物会造成严重危害而且威胁人类健康、影响“人水和谐”城市的构建,同时制约城市的经济与可持续发展。因此对溢流雨污水污染进行有效控制,对还原水体的多重功能具有非常重要的现实意义。

溢流雨污水污染控制技术中由于溢流量无法较为科学、准确的确定,溢流雨污水发生的不连续特性无法有效的克服,溢流雨污水就地生态消纳技术设计十分困难,这是造成溢流雨污水就地生态消纳技术一直以来得不到普及应用的主要原因。目前溢流雨污水控制主要是传统的物理化学方法,如快速混凝沉淀法,溢流雨污水生态就地消纳技术设计较为少有,传统设计基本上是依靠个人经验、直觉设计、占地不合理、净化效果难以保证,设计结果往往不是最优。

发明内容

本发明的目的是提出一种溢流雨污水就地生态消纳技术通用设计方法。

本发明设计方法包括下列步骤:

第一步:计算溢流雨污水的水量和水质,具体是依据设计降水、用地类型及比例、汇水面排水方向、初损量、渗透模型参数、蒸发量、地表坡度、粗糙度、管道参数、清扫排污效率与周期、污染物累积模型及参数、雨天冲刷模型参数及降雨背景浓度与节点污染物入流值等基础资料,利用SWMM软件建立设计区域产汇流、溢流计算模型计算;

第二步:调节井、均匀布水系统设计;

第三步:生态控污填料选择与设计;

第四步:生态控污构筑物结构设计。

上述步骤一中设计降水的确定流程如下:

(一)以最短无雨时间间隔24h作为分界,划分降雨事件次数;

(二)统计计算区域近50年降雨事件,选择大于2mm的所有降雨;

(三)将降雨事件的数值隔一定的距离分组,并拥挤各组值出现的次数;

(四)统计各组值相应的频率和累积频率,确保有接近统计特征值50%、75%、90%的组;

(五)根据溢流雨污水排放水体的环境容量确定累积频率,水体环境容量较大的选取较小的累积频率50%、水体环境容量较小的选择较大的累积频率90%;

(六)累积发生频率所对应组的取值范围上限即为设计所对应的降雨量值。

(七)核算设计降雨量值对应于暴雨强度公式中的降雨重现期后采用Keifer-Chu雨型(芝加哥雨型)对该重现期下的降雨过程进行1h时程分配。

设计降雨过程分配完毕后将其与用地类型及比例、汇水面排水方向、初损量、渗透模型参数、蒸发量、地表坡度、粗糙度、管道参数、清扫排污效率与周期、污染物累积模型及参数、雨天冲刷模型参数及降雨背景浓度与节点污染物入流值等资料输入SWMM中建立产汇流、溢流模型,模拟不同截流倍数2、3、4及截流堰高=1/2·d入流管条件下,溢流雨污水产生量及污染负荷量,根据受纳水体环境容量选取合适的截留倍数。

步骤二中的调节井连接配水廊道,它的主要作用混合溢流雨污水,调节溢流水量的不均匀性,取1/10~1/20V溢流量,均匀布水系统采用格栅式小阻力配水系统-钢筋混凝土条缝式,条缝宽为3~5mm,调节井顶部高程高于梯级生态控污结构物0.5-0.8m。

步骤三的生态控污填料设计流程如下:

所述的生态控污填料为竹炭材料制成的短管填料,其短管填料长度为5-10cm,直径为30-50mm,利用短管填料的截留、吸附以及附着生长在短管填料表面的微生物对溢流雨污水综合净化。生态控污填料层上水深取0.2-0.4m。生态控污填料的用量m用以下公式计算:

m=f·(COD实-COD标)·Q·T.......................................(1)

m-竹炭筒用量(m3);

f-COD平均去除负荷(g·m-3·h-1);

COD实-溢流过程COD平均实测浓度(mg/L);

COD标-预期达到的处理浓度(mg/L);

Q-平均流量(m3/s);

T-停留时间。

COD实的确定方法有以下两种:①模拟溢流污染负荷与实测溢流污染负荷求平均;②参考相关文献对类似区域的实测值。

步骤四的设计流程如下

溢流雨污水就地生态消纳控污构筑物采用梯级处理结构,沿河构建,受纳水体环境容量较小的选用较大的池容参数,较大的选择较小的池容,参数取值为1/4V溢流量、1/3V溢流量、1/2V溢流量,大于设计容积的经过简单混合由调节井排入河道。

就地消纳构筑物透水部分利用透水砖构建,为了保证结构稳定,梯级构筑物中透水部分占总面积为30%-40%,在降雨间隔期在梯级构筑物中的溢流雨污水通过透水砖缓慢的进入受纳水体,其透水性能与两场降雨的时间间隔决定了上式中的停留时间T。

T的计算方法如下:

式中:t1-降雨事件间隔/(h)

t2-渗透发生时长/(h)

Q-梯级拦污系统中的水量/(m3)

D-生态透水砖的厚度/(m)

A-生态透水砖的面积/(m2)

h-系统内外水头差/(m)

KT-生态透水砖透水系数

当降雨间隔小于24h时,T取t1;当大于24h时,T取t2。生态透水系数由工程需求控制,在南方雨水较多区域选用较高透水系数,北方雨水偏少区域采用较低透水系数。

经过梯级生态就地消纳构筑物每一级净化后的污水通过高为5cm的等腰直角三角堰排放。