申请日2014.09.12

公开(公告)日2015.02.04

IPC分类号C02F9/10; C02F9/04

摘要

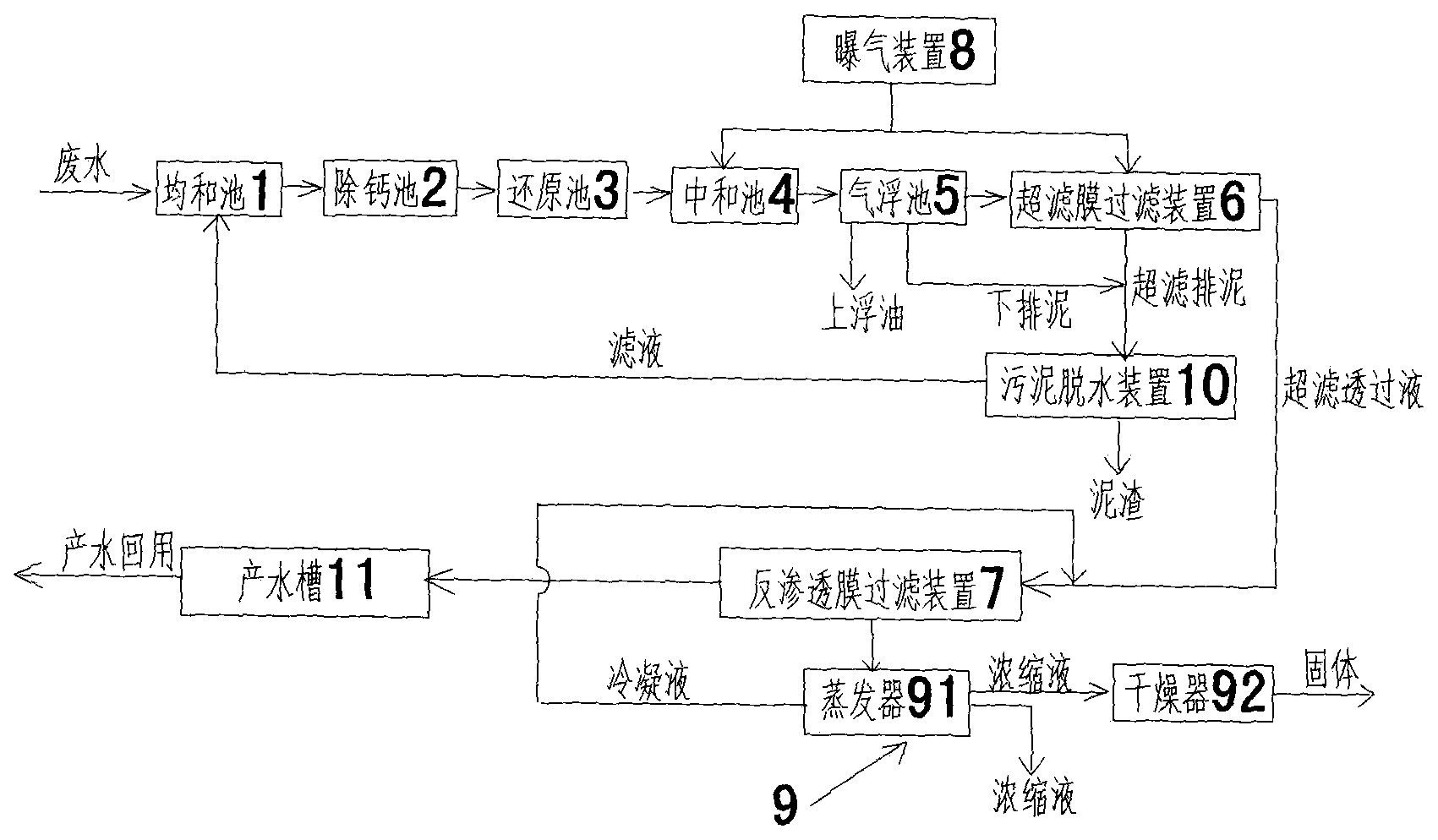

一种湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,包括通过管路顺序相连的均和池、除钙池、还原池、中和池、气浮池、超滤膜过滤装置和反渗透膜过滤装置,以及曝气装置、蒸发装置和污泥脱水装置。采用本实用新型的系统,克服了现有技术中处理含锰废水的缺陷,对废水水质波动的宽容度大、出水水质稳定、回收了铵、锰等有价值物质,同时实现了环境的可持续发展和资源的循环利用。

权利要求书

1.一种湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,其特征在于,包括通过 管路顺序相连的均和池、除钙池、还原池、中和池、气浮池、超滤膜过滤装置和反 渗透膜过滤装置。

2.如权利要求1所述的湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,其特征 在于:还包括曝气装置,该曝气装置通过曝气管路连接超滤膜过滤装置和中和池, 实现对超滤膜过滤装置的间歇式曝气清洗,对中和池的曝气搅拌。

3.如权利要求1或2所述的湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,其 特征在于:还包括蒸发装置,该蒸发装置通过管路连接反渗透膜过滤装置,接收来 自反渗透膜过滤装置的浓缩液进行蒸发处理后回收利用。

4.如权利要求3所述的湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,其特征 在于:还包括污泥脱水装置,该污泥脱水装置通过管路连接超滤膜过滤装置,接收 来自超滤膜过滤装置的超滤排泥和气浮池的下排泥进行脱水处理后,排出泥渣,滤 液回收到均和池。

5.如权利要求1所述的湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,其特征 在于:所述反渗透膜过滤装置包括两级反渗透膜,两级反渗透膜串连。

6.如权利要求1所述的湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,其特征 在于:所述气浮池设置了上、下两个排口,上排口主要排放上浮油,下排口主要排 放沉降至底部的泥。

7.如权利要求1所述的湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,其特征 在于:所述蒸发装置包括蒸发器和干燥器,蒸发器的进口连接反渗透膜过滤装置的 浓缩液出口,蒸发器的浓缩液出口连接干燥器,蒸发器的冷凝液出口连接反渗透膜 过滤装置的进水口。

说明书

湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统

技术领域

本实用新型涉及废水处理领域,尤其涉及一种湿法电解锰生产过程中含锰废水 的处理系统。

背景技术

近年来,我国已逐渐发展成为世界上最大的电解锰生产、出口和消费大国。在 湿法电解锰生产过程中,会大量产生极板冲洗废水、清槽清洗隔膜布废水、电解车 间洗板废水、地面冲洗水、压滤车间冲洗废水、洗滤布废水、渣库渗滤液等废水, 其中Mn2+浓度为700~2000mg/L,NH4+浓度为500~2300mg/L,Ca2+浓度 100~700mg/L,Cr6+浓度为0~10mg/L,SS浓度为20~100mg/L,这些废水具有水质 复杂、废水pH较低,含铵、锰、铬、镁,硫酸根浓度高,并有少量油类,处理难 度大等特点,尤其是铬、锰等重金属分别属于一类和二类污染物,直接排放不仅对 环境造成恶劣影响,而且从资源利用的角度也是极大的浪费。

目前,对含铵、锰浓度较高的废水的处理技术主要有絮凝法、化学沉淀-混凝 沉淀法、微电解法、离子交换树脂吸附法等。

中国专利CN201410001857.5公开了一种高浓度含锰废水的处理方法,调节pH 值后,根据水体中的Mn2+含量计算出KMnO4的加药量,多加入KMnO4用来破络 合锰,然后加絮凝剂PAC搅拌,最后加阴离子搅拌、沉淀。这种方法属于絮凝法, 虽然对各种形态的Mn均有很好的处理效果,Mn去除率高达99.9%,但对于电解 锰生产过程中的Mn2+含量高达数千mg/L的含锰废水处理存在药剂消耗巨大、成本 高的缺点,且没有涉及对水体其它污染物(氨氮、SS、钙、镁硬度等)的处理, 最终影响废水处理后的水质达标。

中国专利CN201110024250.5公开了一种电解锰加工的含锰废水处理方法,首 先调节水体pH值至9.3左右,然后加入碳酸盐与水体中的Mn离子形成碳酸锰沉 淀,絮凝沉降后将碳酸锰固体分离;然后再次调节水体pH至9.7左右,加入双氧 水和絮凝剂,形成Mn(OH)2沉淀;最后加酸将pH回调至排放标准范围。中国专利 CN201010232576.2发布了一种无铬钝化电解锰的废水处理再利用工艺,也是采用 大量加入石灰调节pH>13形成Mn(OH)2沉淀,从而达到净化水质的目的。上述两 种方法均属于化学沉淀-絮凝沉淀的传统工艺范围,虽然可以在一定程度上去除含 锰废水中的Mn2+等问题,但为了将水体中的各指标做到达标排放,在酸碱调节、 中和沉淀、絮凝沉淀等过程中必须加入多品种、大剂量的化学药剂,因此药剂成本 高,操作繁杂,劳动强度高、自动化程度低、存在二次污染。另外,上述两种工艺 方法对原水水质波动的宽容度低,常常因此导致出水水质不能稳定达标。

中国专利CN201010101644.1和中国专利CN201310411464.7均公开了利用特 殊离子交换树脂回收电解锰生产废水中锰离子的方法,将含有较高Mn2+浓度的离 子交换树脂再生液回用至电解锰生产,避免了常规树脂法再生液二次污染的问题, 同时达到处理含锰废水和资源的回收利用的目的。但采用此方法,除了树脂再生频 繁,操作繁复,再生药剂消耗量大等缺点之外,仅对水体中的重金属Mn2+进行了 有效处理,而未考虑NH4+处理。而事实上,对于湿法电解锰生产产生的含锰废水, 其主要成分除了Mn2+,还含有上千mg/L NH4+,而我国对于综合污水排放的相应 标准中有明确规定氨氮的排放指标,要求<10mg/L。

近年来,由于膜技术的迅速发展和广泛工业应用,采用超滤膜和反渗透膜的双 膜法结合传统生化、物化等组合工艺正逐渐成为含锰废水处理和回用领域的应用趋 势。在膜法处理含锰废水的工艺过程中,为了保障双膜的长期稳定运行,进膜水质 必须严格控制。因此,对进膜前的预处理提出了更高的要求,特别是水体SS和硬 度等对膜性能有严重影响的水质参数,必须严格控制。

中国专利CN201220356341.9和CN201210254520.6公开了一种含锰废水资源 回收及零排放膜系统及其处理方法与应用,这两篇专利为同一内容,其发明内容为: 含锰废水经原水罐——微滤过滤装置——纳滤膜过滤装置A——海水淡化过滤装 置。采用一级微滤、一级纳滤A、一级海水淡化膜来浓缩和回收锰离子,海水淡化 的浓水即为整个处理装置的含锰浓缩液返回生产装置回收锰利用;另一个回路一级 纳滤的产水即淡水C进第二级纳滤B,纳滤B的产水即淡水B作为处理的产水返 回生产系统作为工业水利用。其技术方案没有注意到含锰综合废水和渣场渗滤液水 质非常复杂,废水中除含大量锰离子、铵根离子、硫酸根离子外,还含有钙离子、 镁离子、电解过程或设备地坪冲洗还会带出油脂有机物,渣场渗滤液中还带有腐殖 酸有机物,如果采用有铬钝化,含锰废水中还将带有一定量的六价铬离子等情况。 在硫酸盐的含锰废水体系中,钙、镁离子的存在会对纳滤和海水淡化膜过滤浓缩产 生结垢和堵膜风险,有机物和腐殖酸均会对微滤、纳滤、海水淡化膜产生污染堵膜; 废水中六价铬具有极强的氧化性,对纳滤膜和海水淡化膜会产生氧化性破坏,上述 系统和处理方法中,含锰废水直接进入微滤、纳滤、海水淡化膜系统,均没有关于 对氧化性六价铬破坏、有机物堵膜、钙镁硬度影响膜运行的任何有效措施和手段, 实际上很难在实际生产中运行使用。

实用新型内容

本实用新型的目的,就是为了解决上述问题,提供一种湿法电解锰生产过程中 含锰废水的处理系统。

为了达到上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:

一种湿法电解锰生产过程中含锰废水的处理系统,包括通过管路顺序相连的均 和池、除钙池、还原池、中和池、气浮池、超滤膜过滤装置和反渗透膜过滤装置。

还包括曝气装置,该曝气装置通过曝气管路连接超滤膜过滤装置或/和中和池, 实现对超滤膜过滤装置的间歇式曝气清洗,对中和池的曝气搅拌。

还包括蒸发装置,该蒸发装置通过管路连接反渗透膜过滤装置,接收来自反渗 透膜过滤装置的浓缩液进行蒸发处理后回收利用。

还包括污泥脱水装置,该污泥脱水装置通过管路连接超滤膜过滤装置,接收来 自超滤膜过滤装置的超滤排泥和气浮池的下排泥进行脱水处理后,排出泥渣,滤液 回收到均和池。

所述反渗透膜过滤装置包括两级反渗透膜,两级反渗透膜串连。

所述气浮池设置了上、下两个排口,上排口主要排放上浮油,下排口主要排放 沉降至底部的泥。

所述蒸发装置包括蒸发器和干燥器,蒸发器的进口连接反渗透膜过滤装置的浓 缩液出口,蒸发器的浓缩液出口连接干燥器,蒸发器的冷凝液出口连接反渗透膜过 滤装置的进水口。

本实用新型中的蒸发系统可采用单效蒸发或多效蒸发,蒸发系统的热源可采用 蒸汽、热水、电等。

本实用新型由于采用了以上技术方案,使其与现有技术相比,具有以下的优点 和特点:

(1)可以有效治理电解锰生产废水,消除废水中的重金属离子和氨氮等对环 境的破坏。

(2)相对现有的双膜法处理电解锰生产含锰废水系统,本实用新型提供了完 善的预处理装置,可以解决废水中的SS,硬度,油类、有机物和六价 铬等对超滤膜和反渗透膜运行的影响,极大地提高了双膜法在电解锰生 产含锰废水处理和回收领域实现工业化推广的可能性。

(3)本实用新型提供的系统可以最大比例地制取高品质纯水进行回用,满足 并优于环保要求;同时,可将废水中含有的大量铵、锰等资源全部浓缩 回用,实现循环经济。具有显著的经济效益和社会效益。