申请日2015.06.15

公开(公告)日2015.12.16

IPC分类号C02F11/14; B01D29/82; B01D29/35

摘要

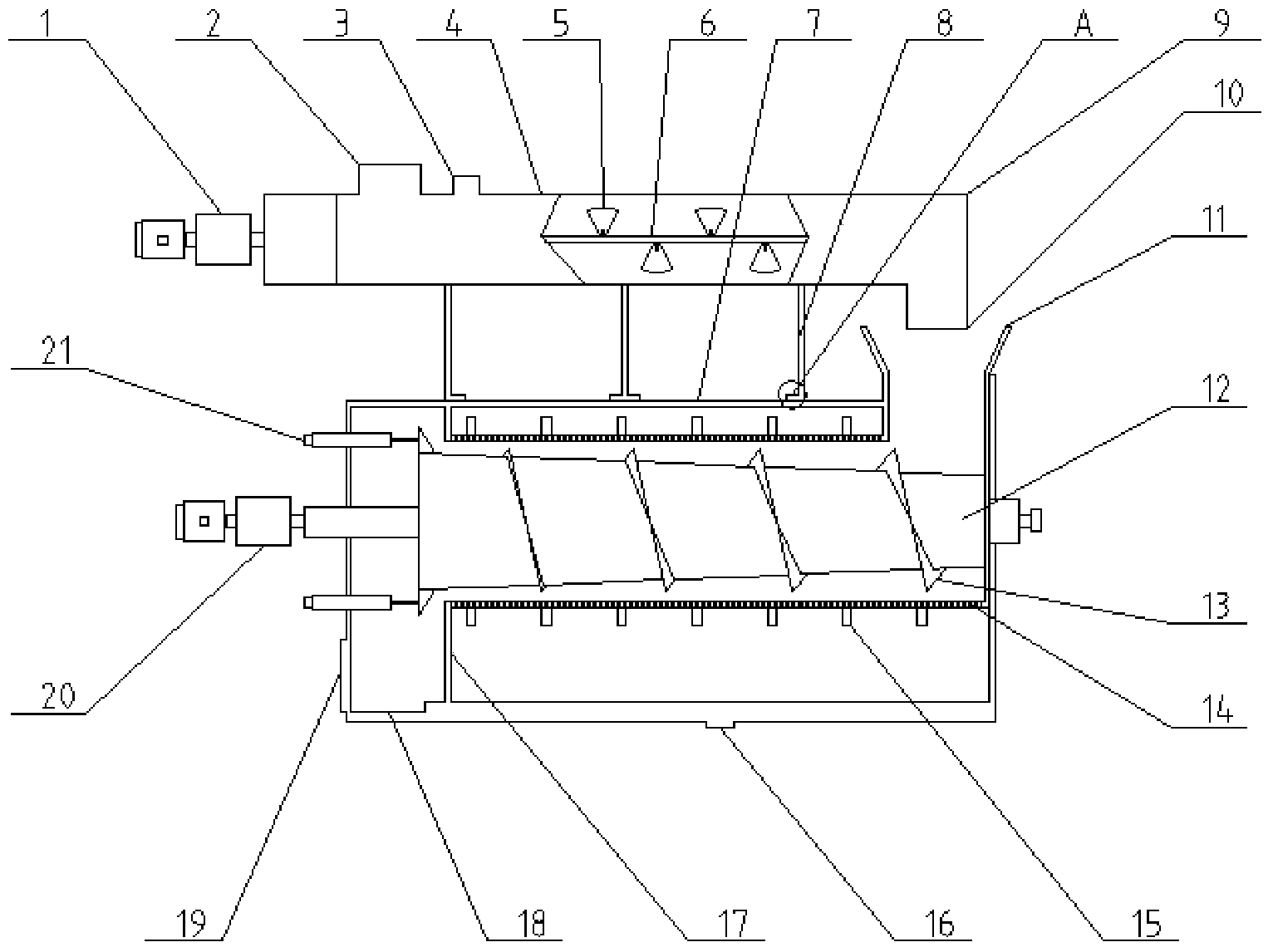

本实用新型提供一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,包括有脱水设备和混合设备,脱水设备包括有脱水设备驱动机构、主体框架、进料斗、螺杆、螺杆叶片、反压装置、滤鼓、网架、排水口和排泥口,混合设备包括有混合设备驱动机构、筒体、出料口、搅拌轴、搅拌桨、进泥口和进药口,脱水设备放置在混合设备的正下方,进料斗与出料口相匹配,主体框架与筒体之间通过脚架连接为一体。本实用新型提供的一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,结构紧凑,占地面积少,可连续、快速地进行污泥深度脱水,适用于处理污水厂污泥、河道淤泥、危险固体废弃物等情况。

摘要附图

权利要求书

1.一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,包括有脱水设备(18)和混合设备(9),所述脱水设备(18)包括有中空主体框架(17),所述主体框架(17)一端外侧设有脱水设备驱动机构(20),所述主体框架(17)另一端设有开口向上的进料斗(11);所述混合设备(9)包括有中空筒体(4),所述筒体(4)一端外侧设有混合设备驱动机构(1),所述筒体(4)另一端设有开口向下的出料口(10);所述主体框架(17)水平放置于所述筒体(4)的正下方,所述脱水设备驱动机构(20)与所述混合设备驱动机构(1)位于同一侧,所述进料斗(11)与所述出料口(10)相匹配;所述主体框架(17)上方横向设有两根横杆(7),所述两根横杆(7)平行焊接在所述主体框架(17)上侧面上,所述横杆(7)上钻有内螺纹通孔;所述主体框架(17)与筒体(4)之间设有至少两个脚架(8),所述脚架(8)的上顶面焊接在所述筒体(4)的底部,所述脚架(8)的两侧底端分别设有与支脚垂直的弯折,所述弯折上钻有通孔,所述通孔与所述横杆(7)上内螺纹通孔的位置相对应,并配有螺栓(22)、弹垫(23)和平垫(24),所述螺栓(22)依次穿过弹垫(23)、平垫(24)、弯折上通孔,横杆(7)上内螺纹通孔,将弯折与横杆(7)紧固。

2.根据权利要求1所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述主体框架(17)内部设有螺杆(12),所述螺杆(12)一端贯穿所述主体框架(17)一端侧壁并与所述脱水设备驱动机构(20)相连接,所述螺杆(12)另一端贯穿所述主体框架(17)另一端侧壁并与所述主体框架(17)另一端固定连接。

3.根据权利要求2所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述螺杆(12)上设有螺杆叶片(13)。

4.根据权利要求2所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述螺杆(12)外侧设有滤鼓(14),所述滤鼓(14)环绕在所述螺杆(12)的外侧,所述滤鼓(14)固定在网架(15)上并通过网架(15)与所述主体框架(17)固定连接。

5.根据权利要求1所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述主体框架(17)的下侧面上还设有开口向下的排水口(16),所述脱水设备驱动机构(20)一侧的主体框架(17)一端下方侧壁上还设有排泥口(19)。

6.根据权利要求2所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述脱水设备驱动机构(20)的上下两侧还分别设有反压装置(21),所述反压装置(21)分别与所述螺杆(12)一端上下两侧相连接。

7.根据权利要求1所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述筒体(4)内部设有搅拌轴(6),所述搅拌轴(6)一端贯穿所述筒体(4)一端侧壁并与所述混合设备驱动机构(1)相连接,所述筒体(4)靠近混合设备驱动机构(1)一侧上侧面还依次设有开口向上的进泥口(2)和进药口(3)。

8.根据权利要求7所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述搅拌轴(6)的中段设有搅拌桨(5),所述搅拌桨(5)上的桨叶位于所述搅拌轴(6)的上下两侧且与所述搅拌轴(6)的夹角可调。

9.根据权利要求1所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述进料斗(11)的口径大于所述出料口(10)的口径。

10.根据权利要求1所述的污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,其特征在于,所述筒体(4)与主体框架(17)之间设有三个脚架(8),所述脚架(8)之间等间距平行排列。

说明书

一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置

技术领域

本实用新型属于污泥处理技术领域,具体涉及一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置, 该装置能够实现污泥药剂改性与机械脱水的联合使用,可用于处理污水厂污泥、河道淤泥、 危险固体废弃物等。

背景技术

伴随着我国各地污水处理厂的建成投入运行,产生的污泥也大量增加,以含水率80%计, 截至2012年底全国年污泥总产生量突破3000万吨。按照预测,到2020年污泥量将突破年 6000万吨。由于废水中所含的有机物、重金属、致病微生物等有害物质在处理后可能立即被 浓缩于污泥中,若污泥未能获得良好处置,必然会对环境造成更严重的污染。另外,在污水 生物处理过程中,微生物群与污水中的有机物接触,摄取水中生物可以分解的成份进行生长 繁殖,在该过程中增生的胶羽形成菌会与自身分泌的胞外聚合物、水相中的剩余悬浮固体、 丝状菌、真菌、原生动物、以及二价钙、镁离子,共同聚集连结成大小约数百微米的污泥胶 羽,其结构疏松,含水率极高,并有巨大表面积与高度亲水性,带有大量结合水,导致污泥 处理难度增大。

目前,我国污泥脱水方式以机械脱水为主,包括压力挤压脱水与离心式脱水等。常用的 脱水机械包括板框压滤机、带式压滤机、真空过滤机和螺旋压榨脱水机等。经这些常规的机 械脱水设备脱水后的污泥含水率一般为80%左右,脱水后的污泥基本上可以形成泥饼。但高 含水率的泥饼仍然具有流动性质,不仅污泥减量化程度有限,其后续的处置难度大、成本高, 无法达到“稳定化、无害化、减量化、资源化”的要求,仍有待深度处理。

我国《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定,城市污水厂污泥只有在 处理后含水率降到60%以下,才可进入填埋场。因此,需先对污泥进行减量化和稳定化处理。 发达国家早在20世纪80年代已经开始污泥深度机械脱水技术的研究。近年来,我国对于污 泥深度脱水的研究也日益增多。

中国专利CN103332849A公开了一种新型污泥深度脱水调理剂,先将由质量比5~30% 活性炭粉末、30%~70%粉煤灰、5%~30%生石灰粉混合均匀制成的污泥调理剂A与污泥混 合均匀,调理剂A加入量占污泥质量的1%~20%,再将由加入1%~20%聚化铝铁与水配制 成的10~1000g/L的溶液与经调理剂A调理后的污泥进行机械混合,然后用污泥泵泵入污泥 深度脱水设备,进行机械脱水。该发明调理剂投加工序复杂,且调理剂投加量较大,污泥减 量效果不明显。

中国专利CN101811814A公开了一种污泥改性机械脱水处理方法。通过先向含水率为 80~85%的原始污泥中加入脱水剂、硫酸亚铁、石灰和除臭剂后进行搅拌形成原始污泥。然 后向原始污泥中加入占原始污泥重量30~50%的水,继续搅拌形成污泥泥桨。接着将污泥泥 桨在粗碎机中进行处理,使污泥泥桨中的小液珠聚集成团形成大液滴起到破乳作用,同时去 除污泥泥桨中的固体杂质。再然后将经粗碎机处理后的污泥泥桨在压滤机中施压,使污泥泥 桨发生固液分离形成污泥泥饼。最后将污泥泥饼均匀堆放,堆放高度为30~50cm,并自然干 化48~72小时,得到含水量为20~30%的干化污泥泥饼。该发明工艺流程复杂,污泥脱水 需要较长的时间(2~3天以上)。

中国专利CN101723572A公开了一种污泥改性压滤脱水方法。先向污泥中加入改性剂对 污泥进行改性,然后用泵将污泥送入特制板框压滤机。待污泥装满后,停止进料,开始压滤 脱水。该发明不能连续进料、连续出料,处理能力有限。

中国专利CN202390301U公开了一种机械式污泥快速脱水系统。该系统由破碎搅拌系统、 输送系统和带式压滤机组成,通过药剂改性与带式压滤结合,对污泥进行脱水。该发明能够 实现污泥快速脱水,但是结构不紧凑,占地面积较大。

中国专利CN103030258A公开了一种污泥深度脱水装置及脱水方法。通过先将污泥输送 至浓缩池进行预处理,然后送入调理池中进行药剂调理,再输送至隔膜压滤机中进行压滤, 从而完成污泥深度脱水工序。该发明处理构筑物较多,建造成本较大。

以上污泥深度脱水装置和方法解决了污泥减量化和稳定化的问题。但是,污泥深度脱水 装置仍然有如下三个方面需要得到进一步改进。其一,污泥深度脱水过程较繁琐;其二,污 泥深度脱水系统布置不够紧凑,占地面积大;其三,部分污泥脱水装置不能连续进料和出料, 处理能力有限。

实用新型内容

鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种污泥改性与螺旋压榨脱 水一体化装置,用于解决现有技术中缺乏将污泥药剂改性和机械脱水集于一体的连续、快速 污泥深度脱水装置的问题。

为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化 装置,包括有脱水设备和混合设备,所述脱水设备包括有中空主体框架,所述主体框架一端 外侧设有脱水设备驱动机构,所述主体框架另一端设有开口向上的进料斗;所述混合设备包 括有中空筒体,所述筒体一端外侧设有混合设备驱动机构,所述筒体另一端设有开口向下的 出料口;所述主体框架水平放置于所述筒体的正下方,所述脱水设备驱动机构与所述混合设 备驱动机构位于同一侧,所述进料斗与所述出料口相匹配;所述主体框架上方横向设有两根 横杆,所述两根横杆平行焊接在所述主体框架上侧面上,所述横杆上钻有内螺纹通孔;所述 主体框架与筒体之间设有至少两个脚架,所述脚架的上顶面焊接在所述筒体的底部,所述脚 架的两侧底端分别设有与支脚垂直的弯折,所述弯折上钻有通孔,所述通孔与所述横杆上内 螺纹通孔的位置相对应,并配有螺栓、弹垫和平垫,所述螺栓依次穿过弹垫、平垫、弯折上 通孔,横杆上内螺纹通孔,将弯折与横杆紧固。

优选地,所述主体框架内部设有螺杆,所述螺杆一端贯穿所述主体框架一端侧壁并与所 述脱水设备驱动机构相连接,所述螺杆另一端贯穿所述主体框架另一端侧壁并与所述主体框 架另一端固定连接。

所述脱水设备驱动机构由变频电机和减速机构组成,能够驱动与之连接的螺杆转动。

更优选地,所述螺杆上设有螺杆叶片。

最优选地,所述螺杆从进料斗向脱水设备驱动机构方向,螺杆直径变大,螺杆叶片与滤 鼓之间容积缩小。

更优选地,所述螺杆外侧设有滤鼓,所述滤鼓环绕在所述螺杆的外侧,所述滤鼓固定在 网架上并通过网架与所述主体框架固定连接。

最优选地,所述滤鼓通过点焊方式固定在网架上。所述网架为铸钢骨架,可以支撑挤压 过程中滤鼓正常运行。

优选地,所述主体框架的下侧面上还设有开口向下的排水口,所述脱水设备驱动机构一 侧的主体框架一端下方侧壁上还设有排泥口。

优选地,所述脱水设备驱动机构的上下两侧还分别设有反压装置,所述反压装置分别与 所述螺杆一端上下两侧相连接。所述反压装置由气动系统控制,通过调整压力大小来控制出 泥含水率。

更优选地,所述反压装置与所述脱水设备驱动机构的上下两侧主体框架固定连接。

优选地,所述混合设备中筒体的横截面为W形。

优选地,所述筒体内部设有搅拌轴,所述搅拌轴一端贯穿所述筒体一端侧壁并与所述混 合设备驱动机构相连接,所述筒体靠近混合设备驱动机构一侧上侧面还依次设有开口向上的 进泥口和进药口。

更优选地,所述搅拌轴的中段设有搅拌桨,所述搅拌桨上的桨叶位于所述搅拌轴的上下 两侧且与所述搅拌轴的夹角可调。所述桨叶为位于所述搅拌轴上下两侧的旋转方向相反的前 螺旋叶片和后螺旋叶片。

所述混合设备驱动机构能够驱动与之连接的搅拌轴转动。

所述进料斗与所述出料口相匹配是指所述进料斗开口向上,出料口开口向下,两者开口 正对,进料斗开口大于出料口开口,可以防止混合设备出料口掉下的改性污泥溅到脱水设备 外部。

优选地,所述进料斗的口径大于所述出料口的口径。

优选地,所述筒体与主体框架之间设有三个脚架,所述脚架之间等间距平行排列。

所述通孔与所述横杆上内螺纹通孔的位置相对应是指,所述脚架两侧支脚底端设有的弯 折上通孔与所述横杆上内螺纹通孔的位置吻合,能够穿过螺栓,使所述螺栓在内螺纹通孔旋 转,将弯折固定设置在两根平行的横杆上。使脚架与横杆紧固连接,进一步使混合设备与脱 水设备固定连接并能够平稳运行。

优选地,所述脚架两侧支脚与支脚垂直的弯折的形状为“工”或“人”字形。

如上所述,本实用新型的一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,具有以下有益效果:

(1)本实用新型提供的一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,将混合设备紧固于脱 水设备上方,使得装置结构紧凑,占地面积少,装置的安装受场地限制小。

(2)本实用新型提供的一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,将混合设备紧固于脱 水设备上方,可以连续进料和出料,污泥日处理量较大。

(3)本实用新型提供的一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,结合药剂改性与机械 脱水,对污泥进行深度脱水,使污泥含水率降低到60%以下,适用于处理污水厂污泥、河道 淤泥、危险固体废弃物等情况。

(4)本实用新型提供的一种污泥改性与螺旋压榨脱水一体化装置,脱水部分采用螺旋压 榨脱水,低转速、低噪音、无振动,可使用结构简单的机器安装台架。