公布日:2023.08.29

申请日:2023.06.15

分类号:B01D21/00(2006.01)I;B01D21/02(2006.01)I;B01D21/24(2006.01)I;C02F1/28(2023.01)I;C02F1/52(2023.01)I;B01D21/01(2006.01)I

摘要

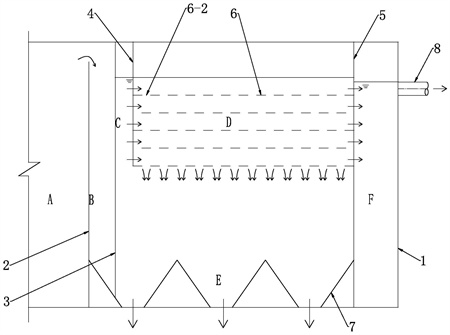

本发明公开了一种多层平板高效沉淀池,包括:过渡进水区,其用于调节进水的水质、水量;沉淀区,其与所述过渡进水区相连通,所述沉淀区由水平布置的多个平板分隔成上下布置的多个沉淀分区,每个所述平板上设有间隔布置的多个出泥口,上下两个所述平板上的出泥口交错布置;布水区,其连通所述沉淀区与所述过渡进水区,用于完成所述沉淀区的均匀布水;储泥区,其设置在所述沉淀区的下方,用于存储所述出泥口排出的污泥;出水区,其连通至所述沉淀区,且连接有出水管。本发明提供的多层平板高效沉淀池,可提高沉淀效率。

权利要求书

1.一种多层平板高效沉淀池,其特征在于,包括:过渡进水区,其用于调节进水的水质、水量;沉淀区,其与所述过渡进水区相连通,所述沉淀区由水平布置的多个平板分隔成上下布置的多个沉淀分区,每个所述平板上设有间隔布置的多个出泥口,上下两个所述平板上的出泥口交错布置;布水区,其连通所述沉淀区与所述过渡进水区,用于完成所述沉淀区的均匀布水;储泥区,其设置在所述沉淀区的下方,用于存储所述出泥口排出的污泥;出水区,其连通至所述沉淀区,且连接有出水管。

2.根据权利要求1所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述平板包括间隔布置的多个条状板件,相邻两个条状板件之间形成所述出泥口,所述条状板件沿垂直于出水方向的方向延伸。

3.根据权利要求2所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述条状板件的宽度为2~3cm,所述出泥口的宽度为1cm。

4.根据权利要求1所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述平板上开设有贯穿上下表面的多个通槽以形成所述多个出泥口,所述通槽沿垂直于出水方向的方向延伸。

5.根据权利要求1至4任意一项所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述沉淀区设置3~5个平板,相邻平板之间的间距为400mm~500mm,所述平板采用铝板。

6.根据权利要求1所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:还包括絮凝区,所述过渡进水区连通至所述絮凝区。

7.根据权利要求6所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述沉淀池包括池体、设置在所述池体内沿出水方向依次设置的第一分隔件、第二分隔件、第三分隔件和第四分隔件;所述第一分隔件由所述池体底部向上延伸且与顶部之间具有间距,所述过渡进水区与所述絮凝区经所述第一分隔件相分隔;所述第二分隔件由所述池体的底部延伸至顶部且设有多个配水孔;所述第三分隔件由所述池体的顶部延伸至中部,所述第四分隔件由所述池体的底部延伸至顶部,所述多个平板设置在所述第三分隔件与第四分隔件之间,所述第三分隔件上连通所述多个沉淀分区与所述布水区的多个进水孔,所述第四分隔件上设有连通所述多个沉淀分区与所述出水区的多个出水孔。

8.根据权利要求6所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述储泥区设有多个储泥斗。

9.根据权利要求6所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述絮凝区加入助沉介质和/或吸附剂。

10.根据权利要求9所述的多层平板高效沉淀池,其特征在于:所述助沉介质为石英砂或矿粉,所述吸附剂为活性炭、硅藻土或纳米吸附材料。

发明内容

本发明目的是提供一种多层平板高效沉淀池,提高沉淀效率。

基于上述问题,本发明提供的技术方案是:

一种多层平板高效沉淀池,包括:

过渡进水区,其用于调节进水的水质、水量;

沉淀区,其与所述过渡进水区相连通,所述沉淀区由水平布置的多个平板分隔成上下布置的多个沉淀分区,每个所述平板上设有间隔布置的多个出泥口,上下两个所述平板上的出泥口交错布置;

布水区,其连通所述沉淀区与所述过渡进水区,用于完成所述沉淀区的均匀布水;

储泥区,其设置在所述沉淀区的下方,用于存储所述出泥口排出的污泥;

出水区,其连通至所述沉淀区,且连接有出水管。

在其中的一些实施方式中,所述平板包括间隔布置的多个条状板件,相邻两个条状板件之间形成所述出泥口,所述条状板件沿垂直于出水方向的方向延伸。

在其中的一些实施方式中,所述条状板件的宽度为2~3cm,所述出泥口的宽度为1cm。

在其中的一些实施方式中,所述平板上开设有贯穿上下表面的多个通槽以形成所述多个出泥口,所述通槽沿垂直于出水方向的方向延伸。

在其中的一些实施方式中,所述沉淀区设置3~5个平板,相邻平板之间的间距为400mm~500mm,所述平板采用铝板。

在其中的一些实施方式中,还包括絮凝区,所述过渡进水区连通至所述絮凝区。

在其中的一些实施方式中,所述沉淀池包括池体、设置在所述池体内沿出水方向依次设置的第一分隔件、第二分隔件、第三分隔件和第四分隔件;

所述第一分隔件由所述池体底部向上延伸且与顶部之间具有间距,所述过渡进水区与所述絮凝区经所述第一分隔件相分隔;

所述第二分隔件由所述池体的底部延伸至顶部且设有多个配水孔;

所述第三分隔件由所述池体的顶部延伸至中部,所述第四分隔件由所述池体的底部延伸至顶部,所述多个平板设置在所述第三分隔件与第四分隔件之间,所述第三分隔件上连通所述多个沉淀分区与所述布水区的多个进水孔,所述第四分隔件上设有连通所述多个沉淀分区与所述出水区的多个出水孔。

在其中的一些实施方式中,所述储泥区设有多个储泥斗。

在其中的一些实施方式中,所述絮凝区加入助沉介质和/或吸附剂。

在其中的一些实施方式中,所述助沉介质为石英砂或矿粉,所述吸附剂为活性炭、硅藻土或纳米吸附材料。

与现有技术相比,本发明的优点是:

1、采用浅层沉淀理论设置n层平板的沉淀区,处理同水量,面积可以减少至普通沉淀池的1/n,相同面积,处理量可以提高至n倍,相同面积、相同处理量,悬浮物截留效率可以大大提高;

2、多层平板的沉淀池,表面负荷大大提高,占地面积是常规沉淀池的1/30~1/10,特别适用于用地紧张的改扩建或者地下式新建等处理场所;

3、截留的污泥在水流冲刷下,通过各层平板交错布置的出泥口滑落至下一层,最终滑落至储泥斗,排泥顺畅,无需额外动力,操作管理简单;

4、平板采用表面光滑的铝板等,摩擦力小,堆积的污泥只需水流冲刷即可滑动,排泥彻底,悬浮物去除率高;

5、在絮凝区可以投加助沉介质和吸附剂,以加速沉淀、吸附去除水中的溶解性污染物。

(发明人:杨海亮;周新宇;胡洋;李宇萌;马三剑)