公布日:2024.03.29

申请日:2024.02.23

分类号:C02F9/00(2023.01)I;C02F3/32(2023.01)N;C02F1/44(2023.01)N;C02F1/28(2023.01)N;C02F1/70(2023.01)N;C02F1/72(2023.01)N

摘要

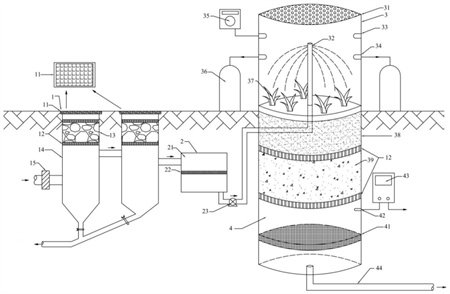

本发明属于生活污水和工业废水处理技术领域,公开了一种集成型人工湿地污水处理系统及污水处理工艺,包括依次连通的初沉池、二沉池、集水区和人工湿地,其中,所述初沉池为筒状结构,其自上而下依次设置有雨水篦子、第一多孔承重墙、活性炭层、第二多孔承重墙和排渣管,其中,初沉池的底部为漏斗结构,排渣管与漏斗结构的最底端连接;初沉池的中下部位与污水进水管连接,所述污水进水管上设置有格栅;所述集水区的横截面上设置有反应渗透墙,反应渗透墙自上而下依次设置有滤网、填充墙和反应介层。初沉池、二沉池、反应渗透墙的有机结合不仅实现了分隔、渗透和促进反应的功能,而且解决了传统湿地易堵塞的难题。

权利要求书

1.一种集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:包括依次连通的初沉池、二沉池、集水区和人工湿地,其中,所述初沉池为筒状结构,其自上而下依次设置有雨水篦子、第一多孔承重墙、活性炭层、第二多孔承重墙和排渣管,其中,初沉池的底部为漏斗结构,排渣管与漏斗结构的最底端连接;初沉池的中下部位与污水进水管连接,所述污水进水管上设置有格栅;二沉池的结构与初沉池的结构相同;所述集水区的横截面上设置有反应渗透墙,反应渗透墙将集水区分隔为上集水室和下集水室;反应渗透墙自上而下依次设置有滤网、填充墙和反应介层;反应介层内由纳米零价铁和有机黏土制备而成;下集水室通过管道与所述人工湿地连接。

2.根据权利要求1所述的集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:所述填充墙由20-40份砂、10-20份磷灰石、15-25份沸石、20-30份秸秆和5-15份生物炭制备而成;或,砂的粒径为0.1~1.0mm;沸石的粒径为0.5~2.0mm;秸秆的长度为5~20cm;生物炭的粒径为0.2~5mm。

3.根据权利要求1所述的集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:反应介层中,纳米零价铁的质量份为2-7%,有机黏土的质量份为93-98%,%为质量百分数。

4.根据权利要求1所述的集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:初沉池和二沉池之间的连接管道的高度大于二沉池与集水区之间的连接管道的高度大于污水进水管的高度。

5.根据权利要求4所述的集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:污水进水管的高度为初沉池高度的1/4-1/2处;初沉池与二沉池之间的连接管道位于初沉池高度的1/2-2/3处。

6.根据权利要求1所述的集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:下集水室与人工湿地之间的连接管道上设置有提升泵;下集水室与人工湿地之间的连接管道的末端为多孔布水管,多孔布水管竖向设置于人工湿地的植物层内;人工湿地的植物层位于地上,其壳体采用钢化玻璃;或,钢化玻璃壳体的顶部均布通孔;或,钢化玻璃壳体通过二氧化碳管道与二氧化碳储存箱连接,二氧化碳管道上设置有阀门;或,钢化玻璃壳体通过空气管道与空气泵连接,空气管道内设置有单向阀,空气泵的电路上设置有光敏开关。

7.根据权利要求1所述的集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:所述植物层中的植物选自美人蕉、华克拉莎、苦草或狗尾草;植物层的底部为土壤层,土壤层的下方依次设置有砂砾层、第一多孔承重墙、卵石层、第二多孔承重墙和膜过滤装置。

8.根据权利要求7所述的集成型人工湿地污水处理系统,其特征在于:所述膜过滤装置的膜为陶瓷膜,陶瓷膜的上方设置有水位感应器,陶瓷膜的下方设置有出水管。

9.一种集成型人工湿地污水处理工艺,其特征在于:包括如下步骤:将污水依次通入初沉池和二沉池进行预沉降,收集的固体颗粒通过底部排渣口排出;经过预沉降的污水进入集水区,依次经过滤网过滤、填充墙和反应介层后,被泵送至人工湿地的植物层,污水经过植物层、砂砾层、卵石层和膜过滤装置处理后,外排。

10.根据权利要求9所述的集成型人工湿地污水处理工艺,其特征在于:当没有太阳时,通过空气泵向植物层泵入空气,当植物层中的二氧化碳浓度高时,将二氧化碳泵送存储在二氧化碳储存箱中;当有太阳时,释放储存的二氧化碳,并向植物层泵入二氧化碳气体,供植物进行光合作用。

发明内容

针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种集成型人工湿地污水处理系统及污水处理工艺。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:第一方面,本发明提供一种集成型人工湿地污水处理系统,包括依次连通的初沉池、二沉池、集水区和人工湿地,其中,所述初沉池为筒状结构,其自上而下依次设置有雨水篦子、第一多孔承重墙、活性炭层、第二多孔承重墙和排渣管,其中,初沉池的底部为漏斗结构,排渣管与漏斗结构的最底端连接;初沉池的中下部位与污水进水管连接,所述污水进水管上设置有格栅;二沉池的结构与初沉池的结构相同;所述集水区的横截面上设置有反应渗透墙,反应渗透墙将集水区分隔为上集水室和下集水室;反应渗透墙自上而下依次设置有滤网、填充墙和反应介层;反应介层内由纳米零价铁和有机黏土制备而成;下集水室通过管道与所述人工湿地连接。

初沉池和二沉池均为筒状结构,污水在停留期间,污水中的固体颗粒发生沉降,通过漏斗汇集外排,经过初沉和二沉后,污水中的固体颗粒物被有效去除,可以有效防止对人工湿地造成堵塞。

初沉池和二沉池的顶部均设置有活性炭层,不但可以有效过滤吸附雨水中的固体悬浮物,还可以有效吸收初沉池和二沉池中污水的臭气,防止臭气外溢。

填充墙通常用于过滤和拦截固体颗粒、沉积物和其他悬浮物质,以防止它们进入下集水室。这有助于保持下集水室的清洁,并减少后续处理过程中的污染物负担。也有助于调节水平渗透,防止过多的水分进入下集水室。这有助于控制水文过程,防止地下水位过高或过低。

反应介层主要由纳米零价铁和有机黏土组成。通常,在废水处理中,纳米零价铁等材料的应用可能导致以下一些典型反应:1、还原反应:将某些污染物中的金属离子还原为金属,从而将其去除。例如,可以还原某些有机化合物中的氯化物离子。

2、吸附和沉淀:纳米零价铁通常具有较大的比表面积,因此具备吸附污染物的能力。这可能包括对某些有机物和重金属的吸附。同时,一些还原后的产物或反应生成物可能形成沉淀,从而被有效地去除。

3、氧化反应:在一些情况下,可能与氧气反应,产生氧化铁等物质。这样的反应可能有助于氧化某些有机物。

至于有机黏土,其主要特性包括较大的比表面积和吸附能力,因此可能通过物理吸附的方式,吸附废水中的有机物。

在一些实施例中,所述填充墙由20-40份砂、10-20份磷灰石、15-25份沸石、20-30份秸秆和5-15份生物炭制备而成。

填充墙通常是一种用于增加表面积以促进废水处理的结构。此外,填充墙由具有高比表面积的材料构成,以增加反应表面,促使水体中的污染物更好地与填充墙上的材料发生物理或化学反应。这样的结构有助于提高废水处理效果。填充墙的材料包括砂、磷灰石、沸石、秸秆和生物炭等,根据它们的特性,可以提供一些特定的功能,例如增加吸附表面、促进生物降解、提供特定的催化反应等。

砂的粒径为0.1~1.0mm,其作用为提供均匀的孔隙结构,有助于过滤和渗透,以去除水中的悬浮颗粒和固体物质;磷灰石的作用为吸附磷酸盐,有助于减少水中的磷含量,对防止水体富营养化有积极作用;沸石的粒径为0.5~2.0mm,具有较大的比表面积和多孔结构,用于吸附有机物和重金属离子,促进水的净化;秸秆的长度为5~20cm,其作用为提供填充墙中的空隙和水流通道,促进水流的分布,为微生物提供生长表面,促进废水中有机物的降解;生物炭的粒径为0.2~5mm,具有良好的吸附性能和孔隙结构,有助于吸附有机物和改善气味,同时可能提供微生物附着的场所,促进生物降解。

所述秸秆选自稻谷、小麦、玉米的秸秆。这些秸秆具有以下优点:多孔性:秸秆本身是多孔的,具有较大的比表面积,有助于提高废水处理系统中的吸附效果;生物降解性:秸秆是天然的有机材料,易于生物降解,在填充墙中使用秸秆可以促进微生物的生长,有助于废水中有机物的生物降解;成本低廉:秸秆通常是农业废弃物,因此在某些地区可能是一种成本较低的废弃物利用方式。

在一些实施例中,反应介层中,纳米零价铁为2-7%,有机黏土为93-98%,%为质量百分数。

反应介层的主要作用如下:反应介层内的纳米零价铁和有机黏土等材料具有对污染物的去除能力。纳米零价铁用于还原和吸附重金属、有机物等污染物,而有机黏土具有吸附有机污染物的能力。

反应介层的设计有助于引发化学反应,如还原反应、氧化反应等,有助于将废水中的某些污染物转化为较为无害的产物。

通过在反应介层中引入特定材料,可以提高对于特定污染物的处理效能,从而改善水质。

在一些实施例中,初沉池和二沉池之间的连接管道的高度大于二沉池与集水区之间的连接管道的高度大于污水进水管的高度。

初沉池与二沉池之间的连接管道的高度最大,初沉池中的污水在溢流进入二沉池的过程中,污水中的固体颗粒会进行较好的沉淀,沉积在初沉池的底部,便于通过排渣管道排出。

二沉池与集水区之间的连接管道低于初沉池与二沉池之间的连接管道,便于二沉池中的污水顺利进入集水区。

二沉池与集水区之间的连接管道、初沉池与二沉池之间的连接管道均设置于较高的位置处,可以有效避免污水的流动对固体颗粒的沉降造成扰动。

初沉池、二沉池、反应渗透墙的有机结合不仅能分隔废水和处理单元、实现物质渗透、促进生物反应、控制水流和压力,还能避免较大浮渣堵塞人工湿地的问题,能有效延长湿地的使用寿命。

优选的,污水进水管的高度为初沉池高度的1/4-1/2处;初沉池与二沉池之间的连接管道位于初沉池高度的1/2-2/3处。

优选的,初沉池和二沉池的排渣口通过斜管连通。便于将沉积的固体颗粒外排。

在一些实施例中,下集水室与人工湿地之间的连接管道上设置有提升泵。

优选的,下集水室与人工湿地之间的连接管道的末端为多孔布水管,多孔布水管竖向设置于人工湿地的植物层内。

在人工湿地的植物层内竖向设置有多孔布水管,污水在提升泵的泵送下产生一定的水压,使得污水通过多孔布水管的通孔处喷出,均匀分布于植物层,进而使污水均匀流过植物层,得到植物层的均匀净化。

进一步优选的,人工湿地的植物层位于地上,其壳体采用钢化玻璃。便于阳光的进入,以保证植物的正常生长。

更进一步优选的,钢化玻璃壳体的顶部均布通孔。便于壳体内外气体的交换。

更进一步优选的,钢化玻璃壳体通过二氧化碳管道与二氧化碳储存箱连接,二氧化碳管道上设置有阀门。

二氧化碳储存箱的设计可以采用现有的二氧化碳储存方式,如吸附剂吸附储存,具体如下:结构设计:外壳:储存箱通常由耐压和耐腐蚀的材料构成,例如不锈钢或合金材料,以确保安全的存储和防止气体泄漏。

密封装置:储存箱应该具备有效的密封结构,以防止二氧化碳的泄漏,保持储存环境的稳定性。

压力调节器:储存箱内可能配备压力调节器,以维持适当的储存压力。

填充的二氧化碳存储介质:吸附剂:填充二氧化碳存储箱的介质通常是一种高效的吸附剂,用于吸附和存储二氧化碳气体。例如,可使用分子筛、活性炭、金属有机框架(MOF)或氧化物材料,这些材料具有高度选择性和吸附能力。

液体或压缩态储存介质:在一些情况下,液体或压缩态的二氧化碳也可用作存储介质,取决于系统设计和要求。

监测和控制系统:1、二氧化碳检测器:为确保储存箱内的二氧化碳浓度处于安全范围内,可以安装二氧化碳检测器,用于实时监测气体浓度。

2、自动控制系统:储存箱内可能集成有自动控制系统,用于调节储存条件,确保储存环境的稳定性。

优选的,钢化玻璃壳体通过空气管道与空气泵连接,空气管道内设置有单向阀,空气泵的电路上设置有光敏开关。用于在夜晚启动空气泵,向人工湿地内通入空气,以供植物的呼吸作用。

在一些实施例中,所述植物层中的植物选自美人蕉、华克拉莎、苦草或狗尾草。

优选的,植物层的底部为土壤层,土壤层的下方依次设置有砂砾层、第一多孔承重墙、卵石层、第二多孔承重墙和膜过滤装置。

砂砾层中,砂砾的粒径为10~50mm,砂砾层的作用为提供支撑和稳定层面、促进水的渗透以及在某些情况下起到过滤作用。

卵石层中,卵石的粒径为50mm以上,卵石层的作用为提供更大的孔隙空间,增加水的流通性,并且也可以用于生物附着和提供微生物生长的场所。

进一步优选的,所述膜过滤装置的膜为陶瓷膜,陶瓷膜的上方设置有水位感应器,陶瓷膜的下方设置有出水管。

膜过滤装置中采用的陶瓷膜具有微孔结构,可选择性地去除废水中的特定污染物,如溶解有机物、重金属离子等。在人工湿地系统中,陶瓷膜作为膜过滤装置的核心组成部分,有效缓解了传统人工湿地易堵塞而致使处理效率降低的问题。其稳定性和耐压性能使其能够在复杂的湿地环境中长期稳定运行。同时,陶瓷膜还可以实现对废水中特定污染物的有选择性去除,从而进一步提高废水处理的效果。

第二方面,本发明提供一种集成型人工湿地污水处理工艺,包括如下步骤:将污水依次通入初沉池和二沉池进行预沉降,收集的固体颗粒通过底部排渣口排出;经过预沉降的污水进入集水区,依次经过滤网过滤、填充墙和反应介层后,被泵送至人工湿地的植物层,污水经过植物层、砂砾层、卵石层和膜过滤装置处理后,外排。

在一些实施例中,当没有太阳时,通过空气泵向植物层泵入空气,当植物层中的二氧化碳浓度高时,将二氧化碳泵送存储在二氧化碳储存箱中;当有太阳时,释放储存的二氧化碳,并向植物层泵入二氧化碳气体,供植物进行光合作用。

柱形人工湿地系统在处理废水的同时,经自动化控制,系统可以监测湿地中的二氧化碳浓度阈值,并收集由植物释放的二氧化碳气体,以便在植物进行光合作用时重新供给。这一创新不仅提高湿地系统废水利用率,还符合“双碳战略”要求。

上述本发明的一种或多种实施例取得的有益效果如下:所述初沉池、二沉池、反应渗透墙的有机结合不仅实现了分隔、渗透和促进反应的功能,而且解决了传统湿地易堵塞的难题,通过巧妙设计避免较大浮渣堵塞人工湿地,从而大幅延长湿地系统的使用寿命。反应渗透墙不仅实现了废水的分隔和物质渗透,还促进了生物反应的进行,进一步提高了废水处理效率。这种设计使人工湿地系统能更全面地处理不同特性和污染物的废水。

所述柱形人工湿地系统通过自动化控制,监测湿地中的二氧化碳浓度阈值,并积极收集植物释放的二氧化碳气体,以便再次供给植物呼吸作用。不仅提高废水处理效率,还实现了湿地“降碳”的目标。

所述膜过滤装置的主体部分采用高强度陶瓷膜,具备微孔过滤和选择性分离功能,能高效去除废水中的特定污染物。其在高压环境下的稳定性和耐压性能,为系统在恶劣工况下稳定运行提供了强有力的支持。

(发明人:庄涛;高舒嘉;左志玲;王武斌)