公布日:2023.11.17

申请日:2023.08.19

分类号:C02F7/00(2006.01)I;C02F3/32(2023.01)I;C02F3/00(2023.01)I;C02F3/30(2023.01)I

摘要

本发明提供了一种污水溶氧器及农村污水处理方法,在引流板上设置有引流通道,所有引流板以“梯级”结构布置,污水在各个引流板上以“面”的方式逐级向下流动;污水处理方法,将污水溶氧器布置在具有高差的地区,污水溶氧器顶部连接污水源,污水溶氧器顶部连接生物处理模块,生物处理系统连接湿地模块;污水源先进入所述污水溶氧器的溢流结构,然后溢流至顶部引流板,并逐级下流,并经过底部引流板后进入生物处理模块进行生物处理,然后进入湿地模块进行二次处理。本发明将污水中的溶氧量大幅提升至满足生物处理需求,使得应用该污水溶氧器的污水处理能够达标,同时能够保证污水处理效果的稳定性。

权利要求书

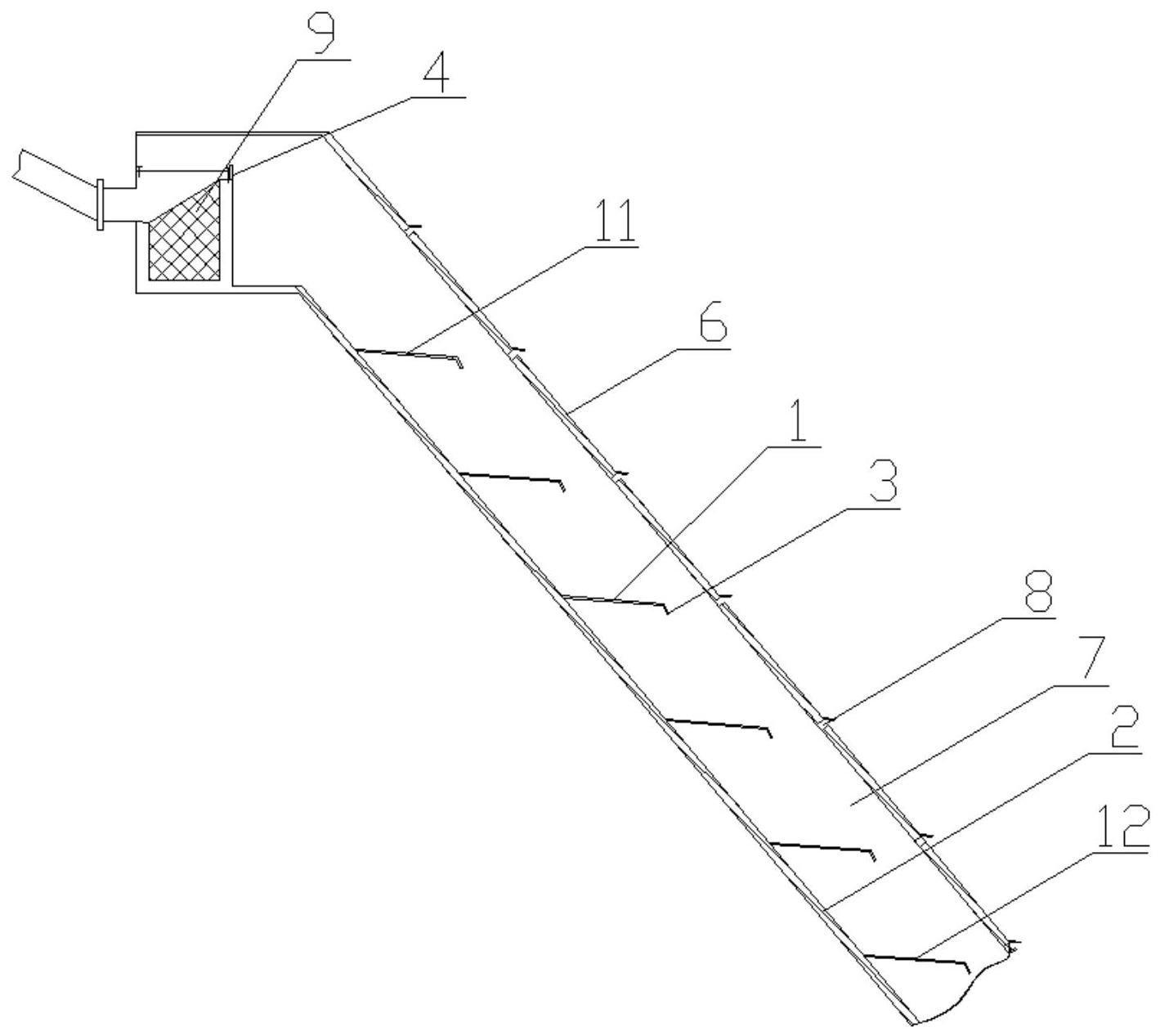

1.一种污水溶氧器,包括若干个引流板(1),其特征在于:在引流板(1)上设置有引流通道,所有引流板(1)以“梯级”结构布置,污水在各个引流板(1)上以“面”的方式逐级向下流动。

2.根据权利要求1所述的污水溶氧器,其特征在于:每个引流板(1)的其中一端连接在底板(2)上,每个引流板(1)的另一端悬空,且在引流板(1)的悬空端设置有弯折部(3),弯折部(3)相对于引流板(1)向下弯折。

3.根据权利要求2所述的污水溶氧器,其特征在于:弯折部(3)与引流板(1)之间的夹角为90°~180°。

4.根据权利要求1所述的污水溶氧器,其特征在于:在位于顶部引流板(11)上游设置有溢流结构,溢流结构的溢流板(4)顶沿高于顶部引流板(11)。

5.根据权利要求1所述的污水溶氧器,其特征在于:所述的引流板(1)设置在壳体(5)内,并在壳体(5)的顶板(6)和/或侧板(7)上设置有通孔(8),空气能够通过通孔(8)进入壳体(5)内。

6.根据权利要求5所述的污水溶氧器,其特征在于:在壳体(5)的顶板(6)上设置有与各引流板(1)对应的若干个通孔(8),各通孔(8)所在位置低于其对应引流板(1)悬空端。

7.根据权利要求1所述的污水溶氧器,其特征在于:顶部引流板(11)与位于底部引流板(12)之间的高差不小于两米。

8.根据权利要求1所述的污水溶氧器,其特征在于:每个引流板(1)上设置有若干个间隔、并排布置的引流通道,引流通道深度不超过引流板(1)壁厚,引流通道布满整个引流板(1)顶面。

9.一种采用权利要求1-8任一项所述污水溶氧器的农村污水处理方法,其特征在于:将所述污水溶氧器布置在具有高差的地区,所述污水溶氧器顶部连接污水源,所述污水溶氧器底部连接生物处理模块,生物处理系统连接人工湿地模块;污水源先进入所述污水溶氧器的溢流结构,然后溢流至顶部引流板(11),然后以“撞击”的方式逐级下流,并经过底部引流板(12)后进入生物处理模块进行生物处理,然后进入人工湿地模块进行二次处理。

10.一种采用权利要求9所述的农村污水处理方法,其特征在于:经过底部引流板(12)时的污水中溶氧量不低于2.5mg/L;引流板(1)外壁设置有保温层。

发明内容

本发明目的在于提供一种污水溶氧器及农村污水处理方法,至少能够解决现有零电耗农村污水处理系统存在的污水处理效果很难达标且处理效果很不稳定的问题。

本发明采用了如下技术方案。

一种污水溶氧器,包括若干个引流板,在引流板上设置有引流通道,所有引流板以“梯级”结构布置,污水在各个引流板上以“面”的方式逐级向下流动。采用这样地方案,巧妙地利用“梯级”结构布置的引流板使污水在引流板上以“面”的方式逐级向下流动,从而将污水中的溶氧量大幅提升至满足生物处理需求,使得应用该污水溶氧器的污水处理能够达标,同时能够保证污水处理效果的稳定性。本发明中,梯级是指类似于梯台/台阶的结构;污水在各个引流板上以“面”的方式,是指污水平铺/均以分布在引流板的上表面。

为了能够更好地确保污水处理效果的稳定性,每个引流板的其中一端连接在底板上,每个引流板的另一端悬空,且在引流板的悬空端设置有弯折部,弯折部相对于引流板向下弯折。采用这样地方案,还能够确保溶氧更均匀地分布在污水中。

作为优选方案,弯折部与引流板之间的夹角为90°~180°。

进一步地,在位于顶部引流板上游设置有溢流结构,溢流结构的溢流板顶沿高于顶部引流板。采用这样地方案,不仅能够使得引流板上的污水尽可能以“面”的方式进入,而且能够防止引流板堵塞。

为了更好地保证污水处理效果的稳定性,所述的引流板设置在壳体内,并在壳体的顶板和/或侧板上设置有通孔,空气能够通过通孔进入壳体内。

为了更快速地实现污水溶氧,在壳体的顶板上设置有与各引流板对应的若干个通孔,各通孔所在位置低于其对应引流板悬空端。

本发明中,各通孔为鱼鳞孔,尽可能只确保空气进入壳体内而防止雨水进入壳体内。

作为优选方案,顶部引流板与位于底部引流板之间的高差不小于两米。

作为优选方案,每个引流板上设置有若干个间隔、并排布置的引流通道,引流通道深度不超过引流板壁厚,引流通道布满整个引流板顶面。

一种采用前述污水溶氧器的农村污水处理方法,将所述污水溶氧器布置在具有高差的地区,所述污水溶氧器顶部连接污水源,所述污水溶氧器底部连接生物处理模块,生物处理系统连接湿地模块;污水源先进入所述污水溶氧器的溢流结构,然后溢流至顶部引流板,然后以“撞击”的方式逐级下流,并经过底部引流板后进入生物处理模块进行生物处理,然后进入湿地模块进行二次处理。

进一步地,经过底部引流板时的污水中溶氧量不低于2.5mg/L;引流板外壁设置有保温层。

有益效果:本发明巧妙地利用呈“梯级”结构布置的引流板及其组件使污水在引流板上以“面”的方式逐级向下流动,从而将污水中的溶氧量大幅提升至满足生物处理需求,使得应用该污水溶氧器的污水处理能够达标,同时能够保证污水处理效果的稳定性。以采用两米高差、十个引流板的污水溶氧器为例,污水溶氧器底部的污水中溶氧量即可达到于2.8mg/L,试验三个月连续运行的数十台设备中,污水处理全部达标,处理效果稳定可靠;而采用传统方案(如水管或斜槽)只能够实现污水中约1mg/L的溶氧量,在不实施曝气处理的情况下无一达标,且排放的污水处理效果极不稳定。

(发明人:李文潼;李渝)