申请日2020.10.27

公开(公告)日2021.07.27

IPC分类号C02F1/52; C02F9/04

摘要

本申请公开了一种絮凝反应器及污水处理设备。絮凝反应器包括反应器本体、絮凝区、和导流筒,还包括设在导流筒内用于阻止从进水口的来水直接从导流筒顶端进入到导流筒内的引向板,设在导流筒内的上提式轴流搅拌器;该反应器中,较重的絮体不易在絮凝区底部沉淀,增强了反应器的循环能力,并且节省了搅拌所需要能耗。污水处理设备包括依次连通的凝聚区、上述絮凝反应器和沉淀分离区,还包括水力旋流器以及与水力旋流器相连的污泥池;其具有结构简单、占地面积小、上升流速快,能够高达30m/h以上,流程较短且处理能力强的优点。

权利要求书

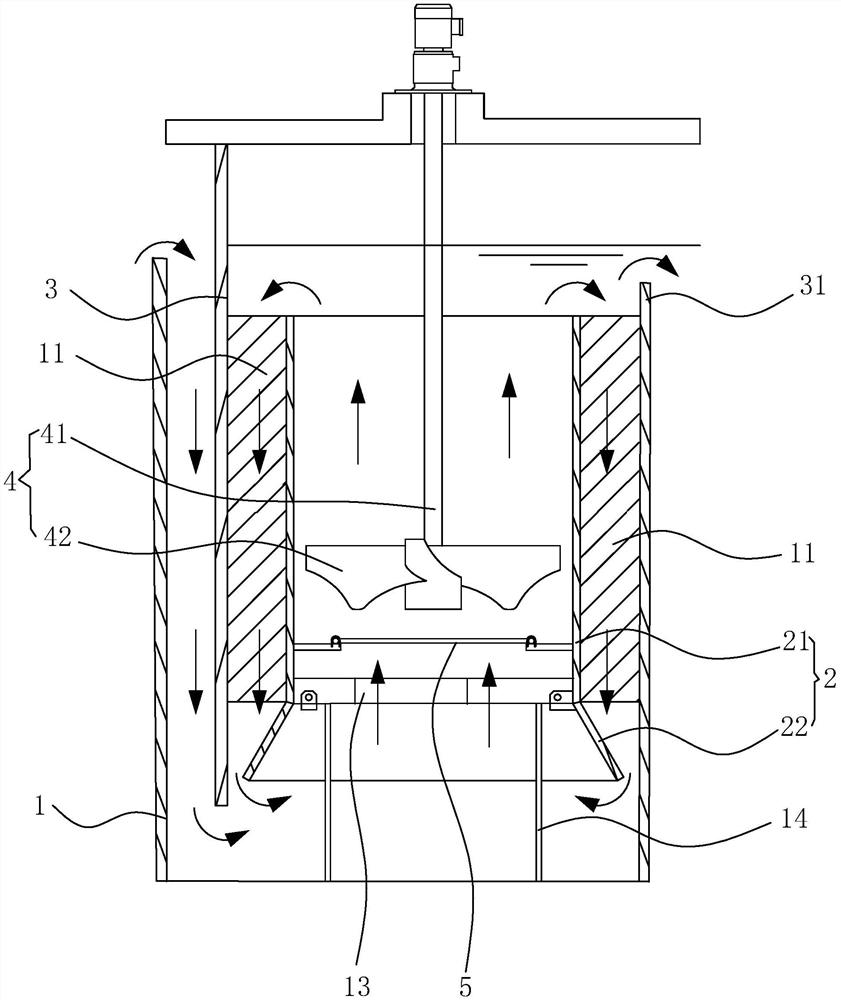

1.一种絮凝反应器,包括反应器本体(1),所述反应器本体(1)上设置有进水口和出水口,所述反应器本体(1)内设置有絮凝区,所述絮凝区内竖直设置有导流筒(2),所述反应器本体(1)上设置有压载物投加口,其特征在于,所述反应器本体(1)还包括:

设在所述导流筒(2)内用于阻止从进水口的来水直接从导流筒(2)顶端进入到导流筒(2)内的引向板(3),所述引向板(3)靠近进水口且上端固设在反应器本体(1)顶部,下端与反应器底部之间留有供污水进入导流筒(2)内的通道;

设在所述导流筒(2)内用于阻止出水口的出水回流到导流筒(2)底部的引流板(31),所述引流板(31)靠近出水口且下端固设在反应器本体(1)底部,上端与反应器本体(1)顶部之间留有供污水流出反应器本体(1)的通道;

设在所述导流筒(2)内的上提式轴流搅拌器(4);

所述导流筒(2)的底部内径大于顶部的内径。

2.根据权利要求1所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述引向板(3)的底部至少与导流筒(2)底部平齐或更低;所述引流板(31)的顶部至少与导流筒(2)顶部平齐或更高、且低于液面。

3.根据权利要求1所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述导流筒(2)包括圆柱筒(21)和固接在圆柱筒(21)下端的喇叭环(22),所述喇叭环(22)的小口与圆柱筒(21)连接,大口朝向反应器本体(1)的底壁。

4.根据权利要求1~3任一项所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述导流筒(2)外壁与引向板(3)之间通过支撑块(11)固接,所述支撑块(11)的顶部与圆柱筒(21)的上端齐平,且支撑块(11)的高度与圆柱筒(21)一致。

5.根据权利要求1~3任一项所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述导流筒(2)外壁上沿着导流筒(2)的周向均匀设置有多个挡板(12),所述挡板(12)的延伸方向与导流筒(2)的轴向平行,所述挡板(12)顶部高出液面30~50mm,底部与圆柱筒(21)的底部齐平。

6.根据权利要求1所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述导流筒(2)内位于药剂投加环(5)的下方水平设置有分水器(13),所述分水器为圆形,且分水器顶面呈米字型。

7.根据权利要求1所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述上提式轴流搅拌器(4)包括搅拌轴(41)和设置在搅拌轴(41)上的叶轮(42),所述叶轮(42)伸入到导流筒(2)中心位置以下。

8.根据权利要求7所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述导流筒(2)内距离搅拌轴(41)底部200~300mm处固设有药剂投加环(5),所述药剂投加环(5)上开设有加药孔,所述加药孔的开孔朝下。

9.根据权利要求1所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述反应器本体(1)为矩形或圆形;

当所述反应器本体(1)为矩形时,所述反应器本体(1)的深度与宽度之间的比值为(2~3):1,所述导流筒(2)的内径与反应器本体(1)宽度之间的比值为(0.3~0.5):1;

当所述反应器本体(1)为圆形时,所述反应器本体(1)的深度与直径之间的比值为(2~3):1;所述导流筒(2)的内径与反应器本体(1)直径之间的比值为(0.3~0.5):1;

所述导流筒(2)底端距离反应器本体(1)底壁之间的距离为导流筒(2)内径的1/3~2/3。

10.根据权利要求1所述的一种絮凝反应器,其特征在于,所述导流筒(2)的底端设置有支撑杆(14),支撑杆(14)上端与圆柱筒(21)连接,下端与絮凝反应器(7)底壁连接。

11.一种污水处理设备,其特征在于,包括依次连通的凝聚区(6)、如权利要求1~10任一项所述的絮凝反应器(7)和沉淀分离区(8),所述凝聚区(6)的底端设置有污水进水管(61),所述凝聚区(6)的顶部设有溢流堰,所述沉淀分离区(8)池型为矩形/圆形,并且顶部设置有清水出水渠(81)。

12.根据权利要求11所述的一种污水处理设备,其特征在于,污水处理设备还包括水力旋流器(9)以及与水力旋流器(9)相连的污泥池(91);

所述沉淀分离区(8)底部设置有回流泵,所述回流泵的进口端与沉淀分离区(8)底部连通,出口端与水力旋流器(9)连通;

所述水力旋流器(9)底部与絮凝反应器(7)之间连通有压载物回流管;

所述污泥池(91)与凝聚区(6)之间连通有污泥回流管;

所述污泥池(91)上设置有排泥管。

说明书

一种絮凝反应器及污水处理设备

技术领域

本申请涉及污水处理技术领域,尤其是涉及一种絮凝反应器及污水处理设备。

背景技术

为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求而对污水进行净化的过程称为污水处理。污水处理一般包括混凝、絮凝、沉淀和过滤等过程,其中,絮凝过程是污水处理中最关键的部分,其处理效果的好坏直接影响后续单元的处理效率,因此,絮凝过程一直是业内研究和应用的焦点。目前,絮凝处理过程通过添加混凝剂、絮凝剂以及增加压载物(例如微砂、活性炭或石榴石等物质)来处理是比较常见的,首先混凝剂打乱污水中的胶体悬浮物的静电平衡,然后絮凝剂使悬浮物絮凝形成较重的絮凝体并扶附着在微砂上,最后可得到易于沉淀的絮凝物。

20世纪80年代,人们开发了一种沉淀池,沿着污水的流动方向包括依次连通的凝聚区、投加区、熟化区和沉淀区;在凝聚区投加混凝剂,投加区投加高分子聚合物(絮凝剂)以及微砂,然后污水进入到熟化区熟化,最后进入到沉淀区,沉淀分离。但是该沉淀池含有熟化区,占用了较大的面积,并不适合占地紧张的项目。

近年来,为节约用地,如图1所示,人们研发了一种高效沉淀池10,在投加区增加了下压式导流筒101,即导流筒完全浸没在投加区内且在导流筒内部设置有下压式叶轮102,从凝聚区进来的污水从导流筒顶部进入到导流筒内,并在导流筒内建立起顶部到底部的流体循环流型,有效地利用导流筒,增加了流体的混合方式,使混合更均匀。高效沉淀池通过在投加区增加了下压式导流筒,增强了流体的混合,从而可直接省去熟化区,适合占地紧张的项目。

但是,在投加区,不仅要加入混凝剂,还要加入微砂等比较重的压载物,从而使所形成的絮体比较大、比较密实且比较重;而上述高效沉淀池采用下压式叶轮,即随着絮凝区采用的下压式絮凝方式,更容易将这些比较重的絮体送到絮凝区底部,而且这些颗粒絮体在环形空间中逐渐积聚(这种积聚通常按指数规律扩展),这些积聚悬浮在环室中的晶体会进一步增长,最终有可能导致几天之内使就会使絮凝区丧失循环的能力。

实用新型内容

为了使较重的絮体不易在絮凝区底部沉淀,增强反应器的循环能力,本申请提供一种絮凝反应器及污水处理设备。

第一方面,本申请提供一种絮凝反应器,采用如下的技术方案:

一种絮凝反应器,包括反应器本体,所述反应器本体上设置有进水口和出水口,所述反应器本体内设置有絮凝区,所述絮凝区内竖直设置有导流筒,所述反应器本体上设置有压载物投加口,所述反应器本体还包括:

设在所述导流筒内用于阻止从进水口的来水直接从导流筒顶端进入到导流筒内的引向板,所述引向板靠近进水口且上端固设在反应器本体顶部,下端与反应器底部之间留有供污水进入导流筒内的通道;

设在所述导流筒内用于阻止出水口的出水回流到导流筒底部的引流板,所述引流板靠近出水口且下端固设在反应器本体底部,上端与反应器本体顶部之间留有供污水流出反应器本体的通道;

设在所述导流筒内的上提式轴流搅拌器;

所述导流筒的底部内径大于顶部的内径。

通过采用上述技术方案,当污水进入到絮凝反应器中时,在引向板的引流下,来自凝聚区的污水从导流筒底部进入到导流筒内,在上提式轴流搅拌器的作用下,污水从下往上流,此时与从上往下添加的絮凝剂和压载物充分混合,然后从导流筒顶部流出,部分污水沿着引向板与导流筒外壁之间的通道流向导流筒底部;部分污水沿着引流板与导流筒外壁之间的通道流向导流筒底部;部分污水则翻过引流板流出反应器本体;流向导流筒底部的污水与从凝聚区进来的污水混合从导流筒底部再次流入导流筒内,重复上述循环流程,污水中,越来越大、越来越密实的矾花絮体随着污水最终翻过引流板,离开反应器本体。

在循环的过程中,污水在导流筒内保持下进上出流动方式,结合上提式轴流搅拌器,污水中比较重的絮体会送到絮凝区顶部,最终翻过引流板离开絮凝区,这些比较重的絮体不易在絮凝区底部沉淀,极大的增强了絮凝区的循环的能力,减少了清理絮凝区的时间,一定程度上可提高污水处理效率。

老方式采用下压式絮凝方式,更容易将这些比较重的絮体送到絮凝区底部,有可能导致几天之内使就会使絮凝区丧失循环的能力。那么,为了保证絮凝区中整个的污水循环能力,势必要增大下压采用下压式叶轮,所以,下压式絮凝方式需要的搅拌器功率很大,能耗很高。而本申请中,导流筒的循环方式和上提式轴流搅拌器相互配合,不需要那么大的功率,就能实现比较好的循环,所以,本申请中絮凝区中的污水很好的循环的同时还能够降低能耗,节约能源。

导流筒的底部内径大于顶部内径,便于导流筒底部的污水汇聚进入到导流筒内,便于导流筒内污水的循环。

进一步地,所述引向板的底部至少与导流筒底部平齐或更低;所述引流板的顶部至少与导流筒顶部平齐或更高、且低于液面。

通过采用上述技术方案,引向板可更好的将进来的污水引到导流筒底部,方便污水从导流筒底部进去,从而使导流筒底部的进水更顺畅。引流板顶部至少与导流筒顶部平齐或更高、且低于液面,此时,有利于部分污水顺着引流板与导流筒之间的通道流向导流筒底部,一定程度上可避免没有絮凝好的污水翻过引流板流出反应器本体,可提高絮凝的效果,从而在一定程度上能改善最终的出水水质。

进一步地,所述导流筒包括圆柱筒和固接在圆柱筒下端的喇叭环,所述喇叭环的小口与圆柱筒连接,大口朝向反应器本体的底壁。

通过采用上述技术方案,导流筒的结构简单,易于实施,便于工程上批量应用。

进一步地,所述导流筒外壁与引向板和引流板之间通过支撑块固接,所述支撑块的顶部与圆柱筒的上端齐平,且支撑块的高度与圆柱筒一致。

通过采用上述技术方案,支撑块一端与引向板或引流板固接,另一端与导流筒外壁固接,可稳定的支撑固定导流筒;支撑块的顶部与圆柱筒的上端齐平,避免支撑块阻挡从导流筒顶端出来的污水翻过支撑块,有利于污水循环。支撑块的高度与圆柱筒一致,此时,支撑块上开设的若干通孔的深度与圆柱筒一致,从导流筒顶端出来的污水会顺着通孔一直往下流,可减少循环污水的发生涡流和旋流,从而可加快污水循环的速度。

在支撑块上开设有若干通孔,翻过导流筒的污水可从若干通孔中流向导流筒底部,可减少污水流向导流筒底部时产生的涡流和旋流,起到稳流的效果。

进一步地,所述导流筒外壁上沿着导流筒的周向均匀设置有多个挡板,所述挡板的延伸方向与导流筒的轴向平行;所述挡板设置2~8块,每块所述挡板顶部高出液面30~50mm,底部与圆柱筒的底部齐平。

通过采用上述技术方案,从导流筒顶端出来的污水会顺着相邻挡板之间的通道流向导流筒底部,可在一定程度阻止循环污水发生涡流和旋流,从而可加快污水循环的速度。挡板设置2~8块,在实现稳流的同时可节约材料,一定程度上能节约成本。挡板顶部高出液面30~50mm,有利于使从导流筒顶端出来的污水比较均匀地流向导流筒底部,系统能稳定的运行。

进一步地,所述导流筒内位于药剂投加环的下方水平设置有分水器,所述分水器为圆形,且分水器顶面呈米字型。

通过采用上述技术方案,分水器的设置可以使流入导流筒内的污水更均衡,有利于絮凝。分水器能够将导流筒从底部不同方向的水流进行整合变成沿导流筒竖直向上的方向流动,有效避免了污水的旋流、涡流等现象,能够使得污水更好的内部循环。

进一步地,所述上提式轴流搅拌器包括搅拌轴和设置在搅拌轴上的叶轮,所述叶轮伸入到导流筒中心位置以下。

通过采用上述技术方案,上提式轴流搅拌器的结构简单,易于实施;叶轮伸入到导流筒中心位置以下,有利于将导流筒底部的污水往上送,有利于污水的循环。也能够有效避免压载物在絮凝区底部堆积,使得整个系统丧失循环能力。

进一步地,所述导流筒内距离搅拌轴底部200~300mm处固设有药剂投加环,所述药剂投加环上开设有加药孔,所述加药孔的开孔朝下。

通过采用上述技术方案,药剂投加环设置在搅拌轴底部,药剂与污水混合时间越早,混合越均匀,絮凝效果越好;加药孔朝下,水流方向与加药方向相反,有利于污水与药剂充分混合,从而有利于更好的絮凝。

进一步地,所述反应器本体为矩形或圆形;当所述反应器本体为矩形时,所述反应器本体的深度与宽度之间的比值为(2~3):1,所述导流筒的内径与反应器本体宽度之间的比值为(0.3~0.5):1;当所述反应器本体为圆形时,所述反应器本体的深度与直径之间的比值为(2~3):1;所述导流筒的内径与反应器本体直径之间的比值为(0.3~0.5):1;所述导流筒底端距离反应器本体底壁之间的距离为导流筒内径的1/3~2/3。

通过采用上述技术方案,反应器本体和导流筒满足特定的规格,有利于污水更好的循环,一定程度上也能阻止絮凝体在絮凝区沉淀,提高了絮凝效率。

进一步地,所述导流筒底端距离反应器本体底壁之间的距离为导流筒内径的1/3~2/3。

通过采用上述技术方案,导流筒底端与反应器本体底壁之间的距离按特定规格设置,便于导流筒低端的污水进入导流筒内,且一定程度上可减少絮体在絮凝区沉淀。

进一步地,所述导流筒的底端设置有支撑杆,支撑杆上端与圆柱筒连接,下端与絮凝反应器底壁连接,支撑杆可以设置4-8个。

通过采用上述技术方案,支撑杆可稳定的支撑导流筒,有利于絮凝反应器稳定的运行。

第二方面,本申请提供一种污水处理设备,采用如下的技术方案:

一种污水处理设备,包括依次连通的凝聚区、如上述所述絮凝反应器和沉淀分离区,所述凝聚区的底端设置有污水进水管,所述凝聚区的顶部设有溢流堰,所述沉淀分离区顶部设置有清水出水渠。

通过采用上述技术方案,污水从污水进水管进入到凝聚区,与混凝剂等充分反应混合后进入到絮凝反应器中,与絮凝剂和压载物等充分混合,此时,污水中有较大絮体生成,含较大絮体的污水进入到沉淀分离区,实现泥水分离,清水从清水出水渠流出。污水处理流程较短,处理工艺没有那么繁琐,一定程度可节约污水处理设备的占地面积和成本,且能提高污水处理的效率。

进一步地,污水处理设备还包括水力旋流器以及与水力旋流器相连的污泥池;所述沉淀分离区底部设置有回流泵,所述回流泵的进口端与沉淀分离区底部连通,出口端与水力旋流器连通;所述水力旋流器底部与絮凝反应器之间连通有压载物回流管;所述污泥池与凝聚区之间连通有污泥回流管;所述污泥池上设置有排泥管。

通过采用上述技术方案,回流泵将沉淀分离区底部的沉淀物输送到水力旋流器内,水利旋流器将沉淀物中的污泥和压载物分离,分离后的压载物回流到絮凝反应器再次利用,分离后的污泥排放到污泥池,污泥池内部分污泥回流到凝聚区,部分外排。污泥回流到凝聚区、压载物回流到絮凝区,能使部分没有利用的药剂(混凝剂、絮凝剂等)也一起回流,在一定程度上能使凝聚区的絮体瞬速聚合在一起。压载物循环利用,可节约资源,节约成本。

进一步地,污水处理设备还包括压载物外加系统。

通过采用上述技术方案,水力旋流器将污水处理设备中大量为压载物再次旋分到了絮凝反应器中,充分利用。本申请中,压载物的回收利用率能达到95%以上,能极大的对压载物进行回收利用,节约资源,节约成本,从而有利于保护环境。对于回收后不足的压载物只需要通过压载物外加系统适当的补加即可。

进一步地,所述沉淀分离区设置有用于检测泥位厚度的泥位检测装置。

通过采用上述技术方案,泥位检测装置可检测沉淀分离区的泥位,从而可根据泥位,控制回流泵的回流量,可更好的处理污水,改善污水的出水水质。

进一步地,所述絮凝反应器内设置有药剂投加系统。

通过采用上述技术方案,药剂投加系统的设置便于向凝聚区内投加药剂,比较方便。

(发明人:王晓阳;谢晓朋;周义)