申请日2014.04.10

公开(公告)日2014.08.20

IPC分类号C02F9/14; C02F3/28; C02F3/32

摘要

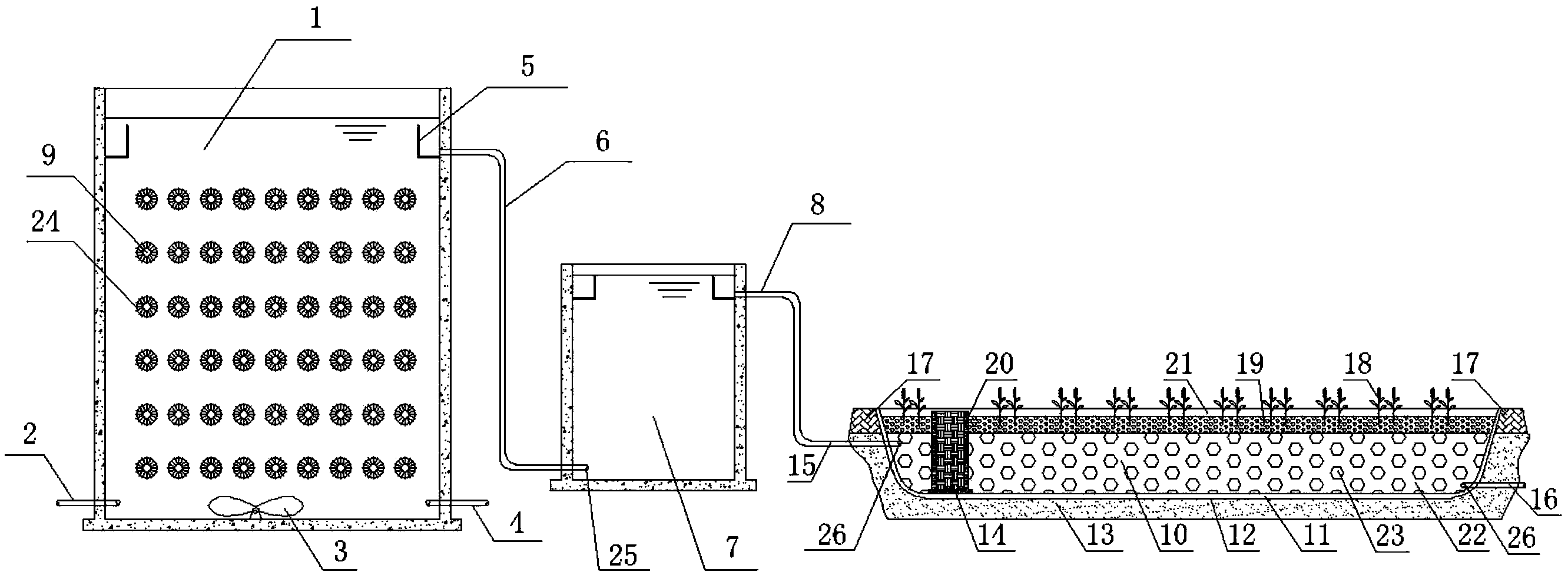

一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置,属水处理领域,包括依次连接的生物膜反应池、沉淀池和人工湿地系统;反应池内设置搅拌器和悬浮填料,反应池与沉淀池连接,沉淀池与湿地池连接,湿地池内依次填充大粒径、小粒径填料层、保温层和湿地植物,湿地池内前端设置有支撑过水花墙的模块式可移动细孔填料层。本实用新型的优点是:实现氨氮的短途径转化,减少供氧能耗,脱氮效率达90%以上,COD去除率达80%。增加湿地保温层,提高湿地冬季处理效果。模块式可移动细孔填料层有效拦截难以降解的大分子有机物和悬浮物,该填料层可更换,延长湿地使用寿命。

摘要附图

权利要求书

1.一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置,其特征在于:它包括 依次连接的生物膜反应池、沉淀池和人工湿地系统;所述生物膜反应池包括反应 池、搅拌器、进水管、排泥管、悬浮填料和出水管;反应池的侧壁下方设置进水 管和排泥管,反应池内底部设置搅拌器,反水池内放置悬浮填料,悬浮填料上附 着生物膜,反应池的上端侧壁设置出水管,反应池通过出水管与沉淀池的下端进 水端连接,沉淀池上端设置出水管,沉淀池通过出水管与人工湿地系统连接,所 述人工湿地系统包括湿地池、污、废水进水管、出水管和湿地床体,湿地池靠近 沉淀池一端为前端,远离沉淀池一端为后端,湿地池前端设置污、废水进水管, 与沉淀池的出水管连接,湿地池后端设置出水管,湿地池内填充湿地床体,湿地 床体由表层小粒径填料层、表层至池底的大粒径填料层、可移动细孔填料层、保 温层组成,湿地池内设置模块式可移动细孔填料层,该填料层嵌设于污、废水进 水管的后端的湿地床体内,该填料层的前后端设置支撑过水花墙,根部深入到大 粒径填料层内的湿地植物均匀分布于湿地床体表层;保温层设置于小粒径填料层 上层表面。

2.如权利要求1所述的一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置, 其特征在于:所述生物膜反应池的内壁上端设置出水堰,出水管位于出水堰内。

3.如权利要求1所述的一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置, 其特征在于:所述湿地池内表面铺设土工膜,土工膜的表面设置防护层。

4.如权利要求1所述的一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置, 其特征在于:所述支撑过水花墙为支撑于模块式可移动细孔填料层两侧,嵌装于 湿地床体内,且间隔均匀设置过水孔的墙体。

5.如权利要求1所述的一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置, 其特征在于:所述大粒径填料层内埋设穿孔管,穿孔管上均设布水孔洞,穿孔管 分别与污、废水进水管和出水管连接。

说明书

一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置

技术领域

本实用新型属于污水处理领域,具体涉及到一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置。

背景技术

我国农村人口众多,农村生活污水排放量大。由于经济条件差、缺乏成熟技术及当地群众环保意识不高等因素所限,农村污水处理设施建设严重不足,生活污水大多直接排放。农村生活污水不经处理,直接排放,造成河流、水塘污染,恶化周边水环境,并进一步威胁群众的身体健康。生活污水已经成为当前农村地区的主要污染源之一。村镇污水有水量小、水量水质变化大等特点,从而要求污水处理低建设及运行费用、低运行管理及技术要求、高污染物去除效率等。

传统的脱氮广泛采用硝化和反硝化技术来处理,但用它来处理高氨氮、低C/N比的废水时,耗能大(硝化曝气)且需要外加有机碳源或投加碱中和硝化过程产生的酸,使投资和运行费用大大增加,而且还会产生二次污染。因此,研究人员长期以来一直在积极探索和开发新型的生物脱氮工艺,以便能快速、高效去除废水中的氮。

人工湿地系统水质净化技术是20世纪70~80年代发展起来的一种新型污、废水处理工艺。人工湿地是模拟自然湿地的人工生态系统,是在具有一定长宽比的洼地中由土壤和砂、砾石等基质填料混合构成填料床,并在床体上种植如芦苇、茳芏等处理性能好、成长周期长、美观及具有经济价值的水生植物形成的具有水处理和恢复自然界生态功能的污、废水处理系统。当污、废水通过系统时,水体在床体的填料、植物根际缝隙或床体表面流动,使其中的污染物质被系统吸收或分解,使水质得到净化。人工湿地的显著特点之一是其对有机污染物具有较强的降解能力,污、废水中的不溶性有机物可通过湿地的沉淀、过滤作用被截留,进而被微生物所利用而降解,污、废水中可溶性有机物则通过植物根系及生物膜的吸收、吸附及生物降解过程而被分解、去除。目前,人工湿地主要采用挺水植物。 按水体流经方式主要分为潜流人工湿地和表面流人工湿地。当前,潜流人工湿地成为人工湿地的应用主流。

潜流人工湿地以其投资运行费用低、出水水质好、维护简便等特点,在国内外得到了广泛的应用,但目前仍存在如下亟待解决的问题:1.潜流人工湿地前端进水端因难以降解的大分子有机物和悬浮物长时间积累而堵塞,降低了湿地的使用寿命;2.冬季低温运行处理效果差。

因此,开发一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置,是小水量污水处理最高效、最经济的选择。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述缺陷,提供一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置,采用厌氧氨氧化反应与带冰冻保温层及模块式可移动填料的潜流人工湿地相结合系统装置,污水首先在生物膜反应池中进行厌氧氨氧化预处理,再进入潜流人工湿地进行深度处理。与传统生物脱氮技术相比厌氧氨氧化反应是自养的微生物过程,途径较短,不需要碱度补偿和投加有机碳源,从而节约了大量的能源和物料,节省运行成本。通过在湿地床体进水端设置一段可移动式填料区,来拦截将难以降解的大分子有机物和悬浮物,可有效解决湿地前端进水端的堵塞,延长湿地使用寿命;加大湿地填料上层至堤坝高度,冬季满水至堤坝顶处,形成冰冻层,提供了湿地增温和保温的功能,低温环境可实现较高的处理效率。

本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:一种厌氧生物与生态处理相结合的污水处理装置,其特征在于:它包括依次连接的生物膜反应池、沉淀池和人工湿地系统;所述生物膜反应池包括反应池、搅拌器、进水管、排泥管、悬浮填料和出水管;反应池的侧壁下方设置进水管和排泥管,反应池内底部设置搅拌器,反水池内放置悬浮填料,悬浮填料上附着生物膜,反应池的上端侧壁设置出水管,反应池通过出水管与沉淀池的下端进水端连接,沉淀池上端设置出水管,沉淀池通过出水管与人工湿地系统连接,所述人工湿地系统包括湿地池、污、废水进水管、出水管和湿地床体,湿地池靠近沉淀池一端为前端,远离沉淀池一端为后端,湿地池前端设置污、废水进水管,与沉淀池的出水管连接,湿地池后端设置出水管,湿地池内填充湿地床体,湿地床体由表层小粒径填料层、表层至池底的大粒径填料层、可移动细孔填料层、保温层组成,湿地池内设置模块式可移动细孔填料层,该填料层嵌设于污、废水进水管的后端的湿地床体内,该填料层的前后端设置支撑过水花墙,根部深入到大粒径填料层内的湿地植物均匀分布于湿地床体表层;保温层设置于小粒径填料层上层表面。

所述生物膜反应池的内壁上端设置出水堰,出水管位于出水堰内。

所述湿地池内表面铺设土工膜,土工膜的表面设置防护层。

所述支撑过水花墙为支撑于模块式可移动细孔填料层两侧,嵌装于湿地床体内,且间隔均匀设置过水孔的墙体。

所述大粒径填料层内埋设穿孔管,穿孔管上均设布水孔洞,穿孔管分别与污、废水进水管和出水管连接。

本实用新型的优点和有益效果是:

1.

厌氧氨氧化实现了氨氮的短途径转化,不需要外加电子供体、大幅度减少供氧能耗,运行中产酸少,产碱量可降至为零,产泥少,脱氮效率达90%以上,COD去除率达80%,具有极大的优越性。

2.

增加湿地冰冻保温层,通过加大湿地填料上表面至湿地堤坝的高度,在我国北方冬季时,使湿地水位提高至堤坝顶边缘处,形成冰冻层,来提高湿地内部温度,提高湿地冬季处理效果。

3.

在湿地前端进水管后设置模块式可移动细孔填料层,可有效拦截将难以降解的大分子有机物和悬浮物,湿地通量降低至处理极限后,更换此填料层,恢复通量,可有效解决湿地前端进水端的堵塞,延长湿地使用寿命,更换下来的填料经清洗后可重复利用。

4.反应系统易于管理维护,运行成本低,节省投资占地。