申请日2015.03.30

公开(公告)日2015.07.22

IPC分类号C02F9/14

摘要

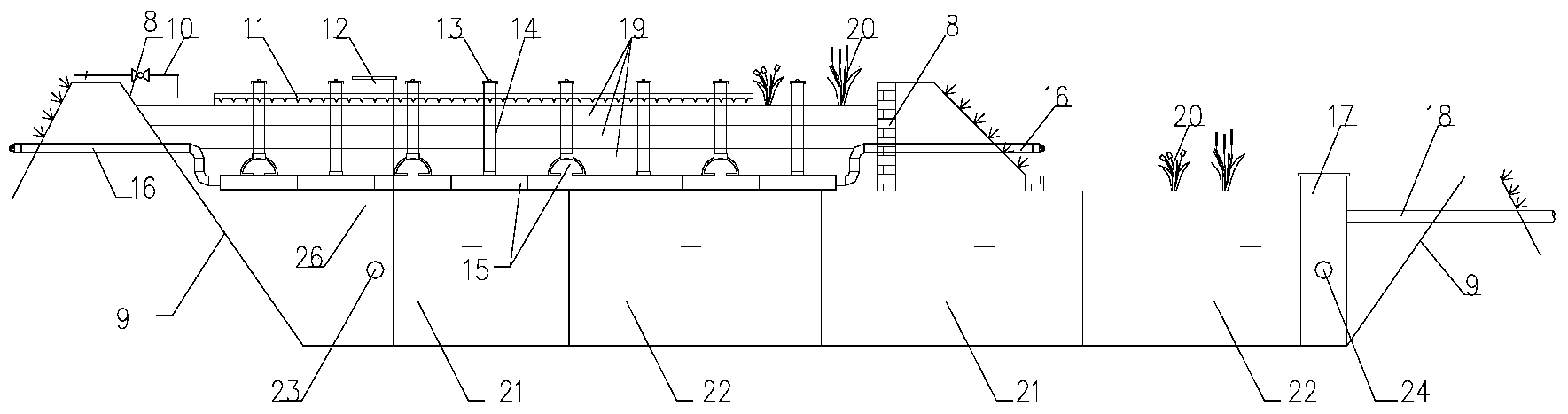

本发明公开了一种用于污水治理的自充氧生物滤床,包括依次连接的厌氧集水预处理系统、自动增氧好氧生物滤床系统和厌氧潜流生态固磷系统,自动增氧好氧生物滤床系统包括:滤床槽体;填充于滤床槽体中的好氧生物滤料;铺设于好氧生物滤料表面的污水分配装置;埋置于好氧生物滤料底部的隧道型空气扩散装置;以及与隧道型空气扩散装置连通的若干根竖向拔风管;厌氧潜流生态固磷系统包括:固磷系统槽体;分别设置于固磷系统槽体中进水侧和出水侧的第二集水布水井和集水出水井;沿污水推流方向设置于固磷系统槽体中的厌氧生物滤料和固磷剂。本发明具有无动力运行,不易堵塞、季节适应性强,脱氮除磷效率高,易管理维护等优点,具有较广的应用范围。

摘要附图

权利要求书

1.一种用于污水治理的自充氧生物滤床,包括依次连接的厌氧集水 预处理系统、自动增氧好氧生物滤床系统和厌氧潜流生态固磷系统,其特 征在于,所述自动增氧好氧生物滤床系统包括:

滤床槽体;

填充于所述滤床槽体中的好氧生物滤料;

铺设于所述好氧生物滤料表面的污水分配装置,该污水分配装置外接 进水管;

埋置于所述好氧生物滤料底部的隧道型空气扩散装置,该隧道型空气 扩散装置外接进风管;

以及底端与所述隧道型空气扩散装置连通、顶端延伸出所述好氧生物 滤料顶面的若干根竖向拔风管;

所述厌氧潜流生态固磷系统包括:

与所述滤床槽体相连通的固磷系统槽体;

设置于所述固磷系统槽体中进水侧的第二集水布水井,该第二集水布 水井与所述固磷系统槽体相连通;

设置于所述固磷系统槽体中出水侧的集水出水井,该集水出水井外接 出水管;

沿污水推流方向设置于所述第二集水布水井和集水出水井之间的厌 氧生物滤料和固磷剂;

所述好氧生物滤料、厌氧生物滤料及固磷剂中均种植水体净化植物。

2.根据权利要求1所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,所述厌氧集水预处理系统包括依次连接的隔栅井、过滤沉渣池、隔油 调节池、厌氧水解池和出水池,所述厌氧水解池中设置厌氧滤料层。

3.根据权利要求1所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,所述污水布水装置包括均匀设置的若干布水单元,每个布水单元包括:

支撑柱;

固定安装在所述支撑柱上的安装架;

水平架设在所述安装架上的布水堰槽,该布水堰槽包括开口朝上的布 水通道,布水通道的两侧壁为布水堰,布水堰的上缘均匀开设齿槽;

设置在所述布水通道两侧的布水平板,该布水平板的内侧边与所述布 水堰外侧相衔接,布水平板上均匀开设若干布水孔;

以及罩设在所述布水堰槽上方的集气罩。

4.根据权利要求3所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,相邻两布水单元的布水堰槽之间的中心间距为1.5~2.5米。

5.根据权利要求1所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,所述隧道型空气扩散装置包括两层纵横上下叠加的半圆形多孔隧道, 两层半圆形多孔隧道在相互叠加处连通。

6.根据权利要求5所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,每组设置相互平行的若干根半圆形多孔隧道,每根半圆形多孔隧道上 均设置竖向拔风管,且每根半圆形多孔隧道独立设置进风管。

7.根据权利要求6所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,所述竖向拔风管等间距设置于半圆形多孔隧道上,间距设置为 0.5-1.0m,每根竖向拔风管的顶端均设有风量调节装置。

8.根据权利要求6所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,所述竖向拔风管与风量调节装置的直径为75~200mm,所述风量调节 装置延伸出好氧生物滤料顶面20~50cm。

9.根据权利要求1所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,所述自动增氧好氧生物滤床系统叠置于所述厌氧潜流生态固磷系统 上,所述滤床槽体中设置第一集水布水井,该第一集水布水井与所述第二 集水布水井对接。

10.根据权利要求1所述用于污水治理的自充氧生物滤床,其特征在 于,所述自动增氧好氧生物滤床系统和厌氧潜流生态固磷系统通过过水管 连接,所述滤床槽体中设置第一集水布水井,所述过水管连接第一集水布 水井和第二集水布水井。

说明书

一种用于污水治理的自充氧生物滤床

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种用于污水治理的自充氧生物滤床。

背景技术

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,生活污水排放量正逐年大幅增加。1999年全国生活污水排放量首次超过工业废水排放量,生活污水污染物排放量已居首位,成为主要污染源。生活污水的大量排放造成地表水体污染严重,直接威胁人民群众的身体健康和饮用水安全。一些农村生活污水处理设施及城镇污水处理厂也因技术和处理成本问题,造成设施无法正常运行或出水水质较差,使污染治理设施成为了集中污染源。因此,开发一种工艺简单、维护运行费用低、处理效果优的农村生活污水及城镇尾水深度处理技术显的急为迫切。

传统生物滤床处理技术是将污水生物处理过程和悬浮物去除过程结合在一起的污水处理工艺,可以降解去除污水中的有机污染物及氮磷等富营养元素。作为污水生物处理工艺,生物滤床具有占地面积小,处理效果稳定等优点。但目前生物滤床处理技术主要运用于污水生物二级处理段,其存在以下缺点:①生物滤床内需要强烈曝气,动力损耗较大;②易堵塞需对生物滤床进行反冲洗,操作麻烦且困难;③辅助设施较多,投资运行费用较高,限制了其在农村生活污水处理及城镇污水处理厂尾水深度处理中的应用。

传统人工湿地作为生态处理工艺,在农村生活污水处理和城镇尾水深度处理中得到了较为广范的应用。人工湿地是由人工建造和控制运行的,用土壤和滤石等填料混合组成的填料床,污水在床体的滤料缝隙中流动或在床体表面流动,并在床体表面种植水生植物,形成一个独特的生态体系来去除污水中的污杂物。目前人工湿地虽经过多次改良,但仍存在着一些不足:①人工湿地多采用厌氧方式运行,处理效果不理想;②季节适应性 不强,受温度影响较大,冬天大部分水生植物枯萎后,处理效率大大下降,出水水质变差;③一般的生活污水中悬浮物较多,其进入人工湿地后,易造成空隙堵塞,且经过长期运行后湿地表层土壤板结,导致堵塞,处理效率下降。

授权公告号为CN200951341Y的实用新型专利公开了一种名为“新型生态渗滤床”的生态滤床,包括床体、进水管和出水管,进水管设于床体侧面中间部位,出水管设于床体侧面下部,应体内部自下向上依次设隔栅网、填料层、布水装置、流化层和漂浮植物,漂浮植物设置在床体内上部,布水装置设在流化层之上,填料层设置在床体下部,中间布水装置内填充砾石。但该专利滤床内填充的滤料被污水淹没,内部无充氧装置,只能进行厌氧处理,处理效果难以保证;且进水口处及装置内无悬浮物过滤去除装置,易造成堵塞,使系统瘫痪;滤床上部种植漂浮植物,其根系不够发达,无法起到为滤床输氧及净化污水的作用。

申请公布号为CN101870519A的发明专利申请公开了一种人工强化自然通风脱氮除磷生物滴滤池,包括池体、进水布水管、集水出水管、无动力通风装置、承托层和滤料层,其特征在于滤料层位于滤体内,承托层位于滤料层底部,承托层内布置有集水出水管,进水布水管位于滤料层上方,池体顶部设有无动力通风装置,滤料层自上而下由好氧区、兼氧区、缺氧区和厌氧区组成。该滴滤池顶部安装了无动力通风装置,使池内形成了好氧、兼氧、缺氧、厌氧,达到去除有机物和脱氮除磷的目的。但该发明顶部需加盖密闭以便安装通风装置并形成空气对流所需条件,其增加了施工难度和建造成本;通风装置采用的是无动力排风机,即将平行方向的空气流动转变为由下而上垂直的空气流动,以使滤池内的空气与外部进行交换,其受天气影响较大,在无风天时其通风效果有限;滤床池壁上设有通风孔可增加空气流动,孔周边因空气流动可形成好氧装态,但对流有限,空气无法渗透入滤床内部,只有池壁四周一圈能达到好氧装态,中间绝大部分无法达到好氧状态,处理效果有限;滤床布水采用布水管布水,易造成悬浮物堵塞及布水不均等问题。

申请公布号为CN102531287A的中国发明专利申请公开了一种多级好氧--厌氧复合生物滤床,包括进水管及两级以上的滤床,每级滤床的液位高度依级次降低,滤床用整流墙分割成进水槽、过滤腔及出水槽,过滤腔 内装有填料层,两边填料层的填料粒径大、中间填料层的填料粒径小,中间填料层的填料粒径随滤床的级次依次减小,进水管的出水端设置在最前一级滤床的进水槽底部,上、下级滤床的出水槽底部通过虹吸管连通,最后一级滤床的出水槽底部与排水槽连通,中间填料层内设有通气立管、通气干管和通气支管,通气支管上间隔设置有通气孔,填料层上部种植植物。该发明具有占地面积小,适用范围广等特点。但该发明采用阶梯状两级以上滤床构成,为提高污水净化处理能力,势必需增加级数,相应增加了设施的抬升高度和造价,运行费用和污水提升能耗也将大大增加;两级滤床之间采用虹吸管连接,为使两级之间的虹吸能够相互协调,虹吸管的调整设置极其关健,操作管理水平要求极高,级数越多,操作管理将更复杂,使其应用性受到一定的局限性;滤床内好氧状态主要靠虹吸管的虹吸时序造成滤床内液面的一涨一落完成滤床内的复氧,通风管的复氧作用非常有限;两级之间通过虹吸连接过水,使得滤床内污水处理为间段性工作,滤床利用率低,影响处理效果。

申请公布号为CN102642927A的中国发明专利申请公开了一种自动供氧型人工湿地装置,包括布水管、填充基质、页岩空心砖、溢流堰、湿地植物以及底部可控开关,湿地系统中页岩空心砖横放,空心砖之间不加任何粘接物,并利用空心砖将填充的两层空心砖连接在一起,使湿地系统停止进水期间能自动增氧。该发明装置采用6天进水,1天停休放尽池内污水,依靠湿地内液面的涨落完成增氧,其效果非常有限;为使系统进行自动增氧,需定期中断进水并放尽池内污水,使操作复杂化。

申请公开号为CN1792883A的中国发明专利申请公开了一种潜流式人工湿地自动增氧系统的发明专利,其特点是自废水输入管至潜流式人工湿地的入水口按照水自然流动的落差,依次设置增氧器水槽Ⅰ、增氧器和增氧器水槽Ⅱ,增氧器是在连接于增氧器水槽Ⅰ和增氧器水槽Ⅱ之间的连接管上设置射流器;在潜流式人工湿地中设置增氧管路,增氧管路由至少两层水平管和各层水平管贯通、且上端伸出湿地地表的竖管组成,竖管顶端呈180度弯,水平管开有通孔。本系统可大大提高潜流式人工湿地中废水的溶解氧,提高脱氧效果,无需增加外加动力。但该发明采用射流器作为主要增氧设备,仅依靠少量的落差,增氧效果有限,且射流器喷嘴渐缩接头处口径较小易造成悬浮物堵塞;人工湿地中废水在湿地下流动,增氧管 浸入废水内,其增氧效果不明显。

申请公布号为CN102874926A的中国发明专利申请公开了一种无动力增氧生态滤池污水处理系统及方法的发明专利,其包括上层垂直流滤池和下层水平折流滤池,所述上层垂直流滤池内部设有无动力充氧系统,所述无动力充氧系统包括水平通风管、垂直通风管以及多孔集水支管,所述水平通风管水平设置在上层垂直流滤池下部,所述水平通风管一端与多孔集水支管连通,另一端伸出上层垂直流滤池,所述垂直通风管垂直设置在上层垂直流滤池内部,所述垂直通风管底端与多孔集水管连通,所述垂直通风管顶端高出上层垂直流滤池顶部。该发明池顶采用穿孔管布水,易造成布水不均与堵塞。湿地植物倒伏时易积压在布水管上,易使布水管受压变形或断裂,且在布水时臭气外逸影响周边环境造成二次污染;上层滤池表层易积累悬浮物从而造成上层滤料板结,过水性能下降,从而影响充氧与污水处理效果;通风装置在设计上只考虑在底层及单向上的充氧,充氧效果相对较差;通风管无风量调节功能及保护装置,不能进行有效的风量控制,同时植物落叶及其它杂物易掉入通风管道内,造成通风管堵塞。同时,底层采用折流板折流过水,易形成大量死角,滤池有效利用率低。

发明内容

本发明提供了一种用于污水治理的自充氧生物滤床,可大幅提升污水治理效率。具有无动力运行,不易堵塞、季节适应性强,脱氮除磷效率高,易管理维护等优点,具有较广的应用范围。

一种用于污水治理的自充氧生物滤床,包括依次连接的厌氧集水预处理系统、自动增氧好氧生物滤床系统和厌氧潜流生态固磷系统,所述自动增氧好氧生物滤床系统包括:

滤床槽体;填充于所述滤床槽体中的好氧生物滤料;铺设于所述好氧生物滤料表面的污水分配装置,该污水分配装置外接进水管;埋置于所述好氧生物滤料底部的隧道型空气扩散装置,该隧道型空气扩散装置外接进风管;以及底端与所述隧道型空气扩散装置连通、顶端延伸出所述好氧生物滤料顶面的若干根竖向拔风管;

所述厌氧潜流生态固磷系统包括:

与所述滤床槽体相连通的固磷系统槽体;设置于所述固磷系统槽体中 进水侧的第二集水布水井,该第二集水布水井与所述固磷系统槽体相连通;设置于所述固磷系统槽体中出水侧的集水出水井,该集水出水井外接出水管;沿污水推流方向设置于所述第二集水布水井和集水出水井之间的厌氧生物滤料和固磷剂;所述好氧生物滤料、厌氧生物滤料及固磷剂中均种植水体净化植物。

作为优选,所述第二集水布水井上设有多孔布水管,所述集水出水井上设有多孔集水管,多孔布水管和多孔集水管的设置方向为与污水推流方向垂直并水平设置。

进一步优选,所述多孔布水管的孔径为6~10mm,孔间距为100~200mm;所述多孔集水管的孔径为6~10mm,孔间距为100~200mm。

进一步优选,所述第二集水布水井上开设若干集水孔,所述集水孔的孔径为6~10mm。

进一步优选,所述多孔布水管和多孔集水管均设置于滤料中间部位,管径尺寸大小为Φ150~300mm。

作为优选,所述厌氧集水预处理系统包括依次连接的隔栅井、过滤沉渣池、隔油调节池、厌氧水解池和出水池,所述厌氧水解池中设置厌氧滤料层。

进一步优选,所述隔栅井、过滤沉渣池、隔油调节池、厌氧水解池和出水池之间由顶部的隔油去浮渣装置连接。所述隔油去浮渣装置伸入液面下0.5~1.5米,隔油去浮渣装置管径尺寸为Φ75~200mm。

污水依次通过格栅井、过滤沉渣池、隔油调节池、厌氧水解池和出水池的逐级处理,使污水得到初步预处理,各池体间通过隔油去浮渣装置相连接,格栅井池深1.0~2.0米,过滤沉渣池、隔油调节池、厌氧水解池、出水池池深1.5~4.0米。

厌氧水解池中的厌氧滤料为常规厌氧生物滤料。

作为优选,所述污水布水装置包括均匀设置的若干布水单元,每个布水单元包括:

支撑柱;

固定安装在所述支撑柱上的安装架;

水平架设在所述安装架上的布水堰槽,该布水堰槽包括开口朝上的布水通道,布水通道的两侧壁为布水堰,布水堰的上缘均匀开设齿槽;

设置在所述布水通道两侧的布水平板,该布水平板的内侧边与所述布水堰外侧相衔接,布水平板上均匀开设若干布水孔;

以及罩设在所述布水堰槽上方的集气罩。

进一步优选,所述齿槽为等面积的等腰三角形齿槽;相邻两齿槽之间的间距为15~20cm;所述齿槽的垂直深度为4~5cm。

进一步优选,所述布水孔为与布水堰槽相平行的条形孔,该条形孔的长度为4~6cm,宽度为0.8~1.2cm;所有条形孔在布水平板上呈交错分布;所述布水平板的外侧边向下倾斜5~10°,所述布水平板与布水堰的衔接处为弧形。

进一步优选,相邻两布水单元的布水堰槽之间的中心间距为1.5~2.5米。

相邻两布水单元的布水堰槽之间的中心间距为1.2~2.5m。

布水堰槽的长度可根据滤床槽体形状设置,一般长度为1.0~10.0m,所述进水管与布水堰槽水平相连接。

更进一步优选,所述安装架与支撑柱之间由螺栓和调节螺母连接。螺栓与调节螺母构成布水堰槽平衡调节器,由该布水堰槽平衡调节器调节布水堰槽的布水高度。

更进一步优选地,所有布水单元分为两组设置,两组之间并联设置,每组内的布水单元之间也采用并联设置,每个布水单元均设置阀门,即每个布水单元均可以通过阀门进行切换与独立开关。

作为优选,所述隧道型空气扩散装置包括两层纵横上下叠加的半圆形多孔隧道,两层半圆形多孔隧道在相互叠加处连通。即两层半圆形多孔隧道上下叠加且两层之间相互纵横设置。

进一步优选,每组设置相互平行的若干根半圆形多孔隧道,每根半圆形多孔隧道上均设置竖向拔风管,且每根半圆形多孔隧道独立设置进风管。

更进一步优选,所述隧道型空气扩散装置的底层半圆形多孔隧道距离滤床槽体底部的距离为30~40cm,每层半圆形多孔隧道中相邻两根半圆形多孔隧道之间的间距为0.5~1.5m。

更进一步优选,所述半圆形多孔隧道上的开孔率为20~50%,开孔孔径为8~20mm。

更进一步优选,所述竖向拔风管等间距设置于半圆形多孔隧道上,间距设置为0.5-1.0m,每根竖向拔风管的顶端均设有风量调节装置。

更进一步优选,所述竖向拔风管与风量调节装置的直径为75~200mm,所述风量调节装置延伸出好氧生物滤料顶面20~50cm。

通过调节装置的开启程度调节空气的进出量,从而调节滤床内污水的溶解氧浓度。

进一步优选,所述风量调节装置包括:

承插竖管,该承插竖管与所述竖向拔风管插接;

静盖板,固定在所述承插竖管的顶端;

动盖板,置于所述静盖板上且与静盖板之间转动连接;

通风控制口,开设于所述静盖板以及动盖板上。

更进一步优选,所述动盖板与静盖板之间采用旋转螺杆连接,旋转螺杆上端带有旋转手柄。

更进一步优选,所述通风控制口的最大开孔面积为承插竖管管径的50%。

进风管与隧道型空气扩散装置水平相连接,并伸出好氧生物滤床槽体,与外部空气相连通。风量调节装置、竖向拔风管、隧道型空气扩散装置、进风管相互连通,形成一个连通的空气管路系统。

滤床槽体中所述好氧生物滤料在滤床槽体内的填充高度为1.0~1.5m;所述好氧生物滤料采用不同粒径的普通碎石,碎石中泥及砂石粉含量须小于0.5%,并由下而上分四层设置,底部即第一层为粒径4~5cm碎石,中层即第二层为粒径2~3cm碎石,次层即第三层为粒径1~2cm碎石,顶层即第四层为粒径4~10目的细石子;辅设高度比例由下而上依次为,4:1:1:6。

水体净化植物种植于顶层细石子上,多采用芦苇等根系发达的植物,起到净化污染物、输氧、松土及提高透气性等作用。

本发明中自动增氧好氧生物滤床的充氧过程主要为:利用本发明特殊的滤床结构和隧道型空气扩散装置设计,使滤床内外的空气形成一定的温度和密度差,从而在竖向拔风管内形成拔风效应,形成一定的负压,空气由进风管进入后,经竖向拔风管流出。隧道型空气扩散装置采用多孔型特殊结构设计,使其可以与滤料间隙内的空气形成无阻式的对流交换,从而 使滤料内部的空气一直处理好氧装态。同时外部的自然风力易可以形成自动充氧的动力,任意方向的风力可经滤床四周的进风管进出滤床内部,对生物滤床进行充氧。

厌氧潜流生态固磷系统的净化工作原理主要为:经自动增氧好氧生物滤床处理过后的污水通过第二集水布水井和多孔布水管使污水均匀的向前水平推流,依次交替经过厌氧生物滤料和高效固磷剂,在厌氧生物滤料内,污水与滤料表面的厌氧微生物接触,将污水中的有机污染物进行厌氧降解,同时,厌氧过程可将有机磷转化成溶解性无机磷,不溶性无机磷转化成可溶性无机磷。经厌氧生物滤料段厌氧处理后,有机磷得到矿化,当其进入下一段高效固磷剂时,污水中的溶解性无机磷便与多孔型高效固磷剂进行接触,经物理吸附、化学反应后,将污水中的无机磷固定化于固磷剂滤料内部。污水经多级交替厌氧—固磷—厌氧—固磷后,经集水出水井和多孔集水管进行集水,并经出水管18将净化后的洁净水排出槽体外。

因此,优选地,所述厌氧生物滤料和固磷剂沿污水推流方向间隔设置多段。即厌氧生物滤料和固磷剂填充于固磷系统槽体内,填充方式为按污水推流方向一段厌氧生物滤料,一段固磷剂交替分多段进行填充。此处的厌氧生物滤料采用普通碎石,粒径为1~2cm;高效固磷剂主要采用植物纤维、牡蛎壳、石灰石等原料并经掺杂、改性而成,粒径为Φ5~10mm,滤床填充高度为1.2~2.0米,顶层种植的水体净化植物多采用芦苇等根系发达的植物。

作为一种优选的连接方式,所述自动增氧好氧生物滤床系统叠置于所述厌氧潜流生态固磷系统上,所述滤床槽体中设置第一集水布水井,该第一集水布水井与所述第二集水布水井对接。

作为另一种优选的连接方式,所述自动增氧好氧生物滤床系统和厌氧潜流生态固磷系统通过过水管连接,所述滤床槽体中设置第一集水布水井,所述过水管连接第一集水布水井和第二集水布水井。

本发明中,集水布水井、集水出水井、多孔布水管和多孔出水管构成集水布水系统,集水布水井和集水出水井为直径为Φ500~800mm的圆形井,多孔布水管和多孔集水管的直径为Φ150~300mm,集水布水井及集水出水井伸出滤料层顶面20~50cm,如叠加设置则自动增氧好氧生物滤床槽体中的集水布水井与厌氧潜流生态固磷系统中的集水布水井连成一体。如 分体式设置则通过过水管相连通。

本发明中,所述滤床槽体和固磷系统槽体根据不同地质条件,可采用钢砼结构、砖混结构及土胚结构。如采用砖混及土胚结构,则采用聚乙烯防渗膜作防渗处理。

本发明中的布水装置使用时通过支撑柱和安装架将布水堰槽架设在生物滤床的地面上,进行湿地表层布水,布水堰槽的槽体两侧壁上缘开设齿槽形成布水堰,污水通过布水堰均匀溢流至两侧布水平板,通过交错的布水孔洞均匀的流至湿地表层,水中大颗粒物质可通过堰口、布水孔洞和滤料表层进行过滤截留,不易引起湿地布水系统及集水出水系统堵塞;污水中的臭气由集气罩收集后集中安全处理,克服了表面布水时臭气外溢的问题。

本发明技术克服了普通生物滤床与人工湿地的缺点,利用处理设施内外的空气温度差、密度差和自然风力,使处理设施内部形成空气对流作用进行通风,并通过特殊的结构、装置设计以及滤料的选配,将空气扩散至生物滤床滤料内部,使整个生物滤床都处于好氧状态。

本发明的集水布水系统将污水均匀分布于厌氧潜流生态固磷系统,经过人工湿地处理后的污水收集于集水井中,由集水井排出人工湿地外,布水和集水均采用多孔管,多点布水与集水,能够实现厌氧潜流生态固磷系统内的均匀布水。

本发明中布水装置实现污水在生物滤床系统内的均匀布水,隧道式自充氧装置实现生物滤床系统内的自动充氧,经过生物滤床系统处理后的废水收集后再经过厌氧潜流生态固磷系统进一步经多级交替厌氧—固磷—厌氧—固磷后排出,布水装置、自充氧装置及布水集水系统改进后的技术效果之间相互协同相互促进使本发明的装置对废水的处理效果达到最优。