申请日2015.06.19

公开(公告)日2016.01.20

IPC分类号C02F11/02

摘要

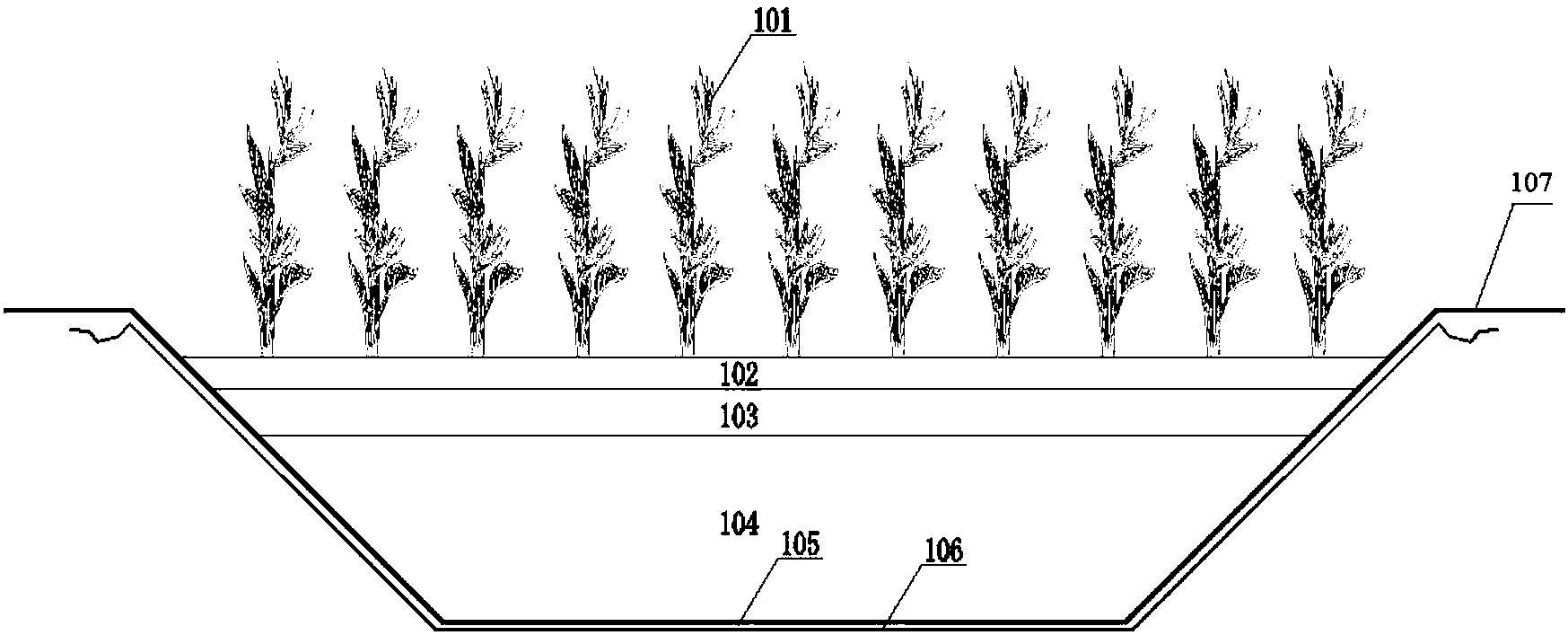

一种污泥生态转化床,包括池体、种植层、承托层、转化介质层、防渗层、配泥系统、排空花管和转化床植物。污泥经过管道和配泥系统周期性注射入生态转化床,通过转化介质层、微生物和转化床植物根系的综合作用得以降解和转化。修建在污水处理厂周边的转化床排出的清水可回流至污水处理厂,距离较远的排出清水可回用于脱水污泥的稀释再利用。本实用新型的装置将污泥转化为高能量和高附加值的生态材料,实现“资源回收、能源转化、环境友好、生态自然”的良性循环。

摘要附图

权利要求书

1.一种污泥生态转化床,其特征在于,其包括池体(107)、种植层(102)、承托层(103)、转化介质层(104)、防渗层(106)、配泥系统、排空花管(202) 和转化床植物(101);

防渗层(106)铺设在池体(107)底面和侧壁表面;

池体(107)内由下至上依次铺设转化介质层(104)、承托层(103)和种植层(102);

转化介质层(104)中包括白云母;

配泥系统包括布泥花管(304),该布泥花管铺设在转化介质层(104);

承托层(103)由碎石组成;

种植层(102)由粗砂和种植土组成;转化床植物(101)种植在种植层(102);

排空花管(202)铺设在池体(107)底部。

2.如权利要求1所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述防渗层(106)为防渗膜或防水毯,在防渗层(106)与转化介质层(104)之间设置厚度为30mm~50mm 的粉砂保护层(105)。

3.如权利要求1所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述转化介质层(104) 的厚度为500~1500mm,白云母的粒径为10~50mm。

4.如权利要求1所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述承托层(103)的厚度为200~500mm,碎石的粒径为4~8mm。

5.如权利要求1所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述种植层(102)的厚度为200mm~300mm。

6.如权利要求1所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述配泥系统由顺序连接的注入口(305)、阀门(301)、立管(302)、三通(303)和布泥花管(304) 构成。

7.如权利要求6所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述布泥花管(304) 长度不超过20m,花管两侧管壁具有多个开孔,开孔直径为10mm~20mm,开孔间距为150mm~250mm。

8.如权利要求1所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述排空花管多个平行埋设于转化床底部,间距为10m~30m。

9.如权利要求1-8中任一项所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述转化床植物为柳树。

10.如权利要求9所述的污泥生态转化床,其特征在于,所述转化床植物为白杞柳。

说明书

污泥生态转化床

技术领域

本实用新型涉及一种污泥净化处理技术,具体涉及由污泥生态转化床将污泥消化分解并吸收转化为生物质的装置及方法。

背景技术

污泥是由水和污水处理过程所产生的固体沉淀物质。污泥中含有很高的有机质、大量的氮磷钾等速效养分,同时含还有许多植物所必需的微量元素,因此污泥是有用的养分资源,是很好的土壤改良剂和肥料。污泥土地利用包括农田、林地、草地及污染土壤的修复与重建。同时污泥中的重金属和病原菌是限制污泥循环利用的主要障碍。在采用非农业类的土地利用时也需要考虑对生态环境和人类健康的污染风险,防治污泥中的有害成分如重金属重新进入生态环境。

污泥处理指的是污泥进行浓缩、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。目前国内外常用的成熟的污泥稳定工艺有:厌氧消化、好氧消化、热处理、加热干化和加碱稳定,常用的污泥处置是土地利用、焚烧、卫生填埋、堆肥、建筑材料等。目前国内外常用污泥处理方法主要有以下三种:

(一)污泥焚烧

经焚烧处理后,污泥体积可以减少85%~95%,质量减少70%~80%。高温焚烧还可以消灭污泥中的有害病菌和有害物质。污泥焚烧主要可分为两大类:一类是将脱水污泥直接用焚烧炉焚烧;另一类是将脱水污泥先干化再焚烧。污泥焚烧要求污泥有较高的热值,因此污泥一般不进行消化处理。一般当污泥不符合卫生要求,有毒物质含量高,不能作为农副业利用时,或污泥自身的燃烧热值高,可以自燃并可利用燃烧热量发电时,可考虑采用污泥焚烧。焚烧所需热量,主要靠污泥含有的有机物燃烧所产生的热能。焚烧最大优点是可以迅速和较大程度地使污泥减容,并且在恶劣的天气条件下不需存储设备,能够满足越来越严格的环境要求和充分地处理不适宜于资源化利用的部分污泥。污泥的焚烧处置不仅是一种有效降低污泥体积的方法,设计良好的焚烧炉不但能够自动运行,还能够提供多余的能量和电力,因此几乎所有的发达国家均期望通过焚烧处置污泥来解决日益增长的污泥量和以前通过填理处置的部分污泥。北京市目前的污泥焚烧能力仅有北京水泥厂每天500吨的能力(18万吨/年)。而北京地区污泥量目前约80万吨每年,有70%以上的污泥没有出路。

(二)污泥的农田利用

污泥的农田利用很早就得到应用。这种利用和处置方式致使污泥最终剩余物问题得到真正解决,因为其中有机物重新进入自然环境。污泥中含有丰富的各种微量元素,施用于农田能够改良土壤结构、增加土壤肥力、促进作物的生长。同时污泥中也含有大量病原菌、寄生虫(卵)、以及铬、汞等重金属和多氯联苯、二恶英、放射性核素等难降解的有毒有害物。一般来说,污泥要作土地处置必须经无毒无害化处理,否则,污泥中的有毒有害物质会导致土壤或水体的二次污染。因此各国对土地利用的污泥标准要求越来越严格。污泥农用必须做到以下几点:首先,严格控制污水厂污泥的有毒有害物质及病原微生物,使其达到国家标准;其次,应特别注意污泥中重金属的含量,根据其土壤背景值等情况,严格按照计算得到的污泥施用量进行施用;再次,一般来说农田使用污泥数量都有一定限度,当达到这一限度时,污泥的农用就应停止一段时间再继续进行;最后,农田利用应在安全施用量之下控制使用,同时整个利用区需要建立严密的使用、管理、监测和监控体系,还必须时刻关注区域内的土壤、地下水、地表水、作物等相关因子的状态和变化,并根据发生的变化做出相应的调整,以保持污泥农用的安全性,保持农业的可持续发展。因此污泥农田利用存在着很大的管理问题。

(三)污泥的卫生填埋

污泥的卫生填埋始于60年代,是在传统填埋的基础上从保护环境角度出发,经过科学选址和必要的场地防护处理,需要有严格的管理制度的和科学的工程操作方法。目前已经是一项比较成熟的污泥处置技术。基本方式是城市污泥经过简单的灭菌处理,直接倾倒于低地或谷地制造人工平原。它对前期的污泥处理技术要求较低,一般进行消化减容即可。如不进行消化处理,也可让其自然干化。因此它需要大面积的场地和大量的运输费用,且地基需作防渗处理以免污染地下水,故近年来污泥填埋处置所占比例越来越小。美国环保局统计,今后几十年内美国,6500个填埋场将有5000个被关闭。这意味着填埋并不能最终避免环境污染,而只是延缓了产生时间。

当前污泥处理存在的问题:

1.浓缩脱离之后含水率为80%的污泥本身来讲不具备发电的能力,干化后的污泥可以直接进行焚烧,由于污泥有机物含量较低,焚烧过程中产生的能量不足以维持污泥干化和焚烧过程中的能力消耗,污泥干化焚烧处理技术仅能实现能量基本平衡,也就是干化后的污泥所产生的热量勉强可以完成自身的燃烧,能量输出极少。一般将污泥浓缩后厌氧消化再脱水,同时产出沼气,是国际上应用较多的技术。目前在北京有高碑店污水处理厂和小红门污水处理厂使用此种技术,高碑店污水处理厂用污泥发酵产生的沼气并网发电,小红门污水处理厂则用鼓风机消化发酵产生的沼气,减少生产用电。污泥产生沼气的同时,其中的有机成分也会相应减少,热值也相应减少,对于后续处理来说,堆肥影响不大,但可能在一定程度上对焚烧处理有所影响。

2.污泥土地利用在美国、加拿大等北美洲的发达国家以及挪威、波兰等欧洲中等发达国家、发展中国家均有较大规模的使用。国内早在“七五”期间就开始了污泥农业利用的尝试,天津、上海、北京、大连、秦皇岛、深圳等城市都进行了污泥堆肥、干化造粒和复合肥的研究和实践,但规模小,农业利用仍处于起步阶段。重金属是限制污泥农用的重要因素,污泥中的重金属如果在土壤中累积到一定水平,进入食物链后会危害人体健康、污染地下水和影响生态安全。污泥作为一种物质,本身含有营养元素和营养物质,在能够利用的情况下,可以优先利用,但是它的安全处置是首要任务。

3.污泥填埋需要占用大量土地、影响填埋场作业且不能根治污染,土地填埋也受到严格的限制。欧盟规定填埋必须和焚烧相结合,仅焚烧灰可填埋。污泥处理的优先顺序是减容、利用、废弃,污泥减量化、稳定化、无害化处理后作为资源回用已成为主流。污泥利用可分为土地利用和热能利用,具体方法包括堆肥、碱性稳定化、热干化、焚烧等。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有污泥处理技术能耗高、物质和能量转化不彻底的不足,将污泥通过生态自然的措施转化为高能量和高附加值的生态材料的技术,实现“资源回收、能源转化、环境友好、生态自然”的良性循环。

为实现上述目的,本实用新型包括如下技术方案:

一种污泥生态转化床,其包括池体107、种植层102、承托层103、转化介质层104、防渗层106、配泥系统、排空花管202和转化床植物101;

防渗层106铺设在池体107底面和侧壁表面;

池体107内由下至上依次铺设转化介质层104、承托层103和种植层102;

转化介质层104中包括白云母;

配泥系统包括布泥花管304,该布泥花管铺设在转化介质层104;

承托层103由碎石组成;

种植层102由粗砂和种植土组成;转化床植物101种植在种植层102;

排空花管202铺设在池体107底部。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述防渗层106为防渗膜或防水毯,在防渗层106与转化介质层104之间设置厚度为30mm~50mm的粉砂保护层105。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述转化介质层104的厚度为500~1500mm,白云母的粒径为10~50mm。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述承托层103的厚度为200~500mm,碎石的粒径为4~8mm。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述种植层102的厚度为200mm~300mm。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述配泥系统由顺序连接的注入口305、阀门301、立管302、三通303和布泥花管304构成。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述布泥花管长度不超过20m,花管两侧管壁具有多个开孔,开孔直径为10mm~20mm,开孔间距为150mm~250mm。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述排空花管埋设于转化床底部,间距为10m~30m。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述排空花管布设于转化床底部的梯形凹槽中,凹槽内排空花管202周边填充碎石201。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述转化床植物为柳树。

如上所述的污泥生态转化床,优选地,所述转化床植物为白杞柳。

本实用新型的污泥生态转化床对污泥污染物的净化去除主要由生态转化目标物质转化床植物、转化介质以及微生物等通过物理、化学和生物多种途径共同完成。具体作用原理如下:

(1)植物净化

植物生长过程中可以大量吸收污泥中的有机物及氮磷钾等成分。植物摄取营养物的潜在速度受到其净生长量和植物组织中营养物浓度的限制,营养物储存同样取决于植物组织营养物浓度和最大直立产量。因此,希望作为营养物消化和储存的植物特征应包括快速生长、高组织营养物含量以及达到高直立产量的能力(单位面积生物量)。本实用新型一种优选实施方式采用白杞柳作为转化床植物,白杞柳具有耐水耐污特性,亩产干白条可达3t~4t,栽种于污泥转化床的1年生白杞柳体内总氮含量为20.3~25.9g/kg,总磷含量为2.3~2.7g/kg。

(2)转化介质净化

转化介质的中含有大量的活性Ca、Mg、Al、Fe等元素,可以通过离子交换、沉积、固定及微生物的综合作用,将污泥中的Cr、Cu、Hg、Pb等重金属元素固定在转化介质中,所释放的Ca、Mg、Al、Fe离子可以通过植物的吸收作用转化为生物体的一部分。本实用新型一种优选实施方式采用白云石作为转化介质,其活性Ca、Mg、Al、Fe等元素可以满足转化床10年以上的生态转化需求。

(3)微生物净化

转化介质和转化床植物同时可作为微生物载体,其表面附着的微生物将污泥中的有机物分解为植物容易吸收的小分子物质,具有反应速度快、耐毒害能力强的特点。

本实用新型的有益效果在于:本实用新型的污泥生态转化床由一系列铺设了防渗膜的池体组成,池体内部装填生态转化介质及布泥、排水管道,表层种植耐水耐污植物。污泥经过管道和配泥系统周期性注射入生态转化床,通过转化介质层、微生物和转化床植物根系的综合作用得以降解和转化。修建在污水处理厂周边的转化床排出的清水可回流至污水处理厂,距离较远的排出清水可回用于脱水污泥的稀释再利用。该装置可将污泥全部转化为生物质,在治理污泥的同时收获经济作物。种植白杞柳的污泥生态转化床每亩处理干污泥26.7~53.3t/年,产白杞柳条3t~4t。其装置结构简单、投资少、运行成本低,实现了“资源回收、能源转化、环境友好、生态自然”的良性循环。具有较好的经济效益和社会效益。