申请日2015.09.25

公开(公告)日2015.12.23

IPC分类号C02F9/14

摘要

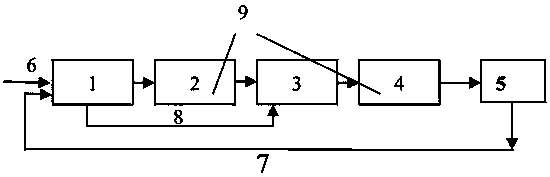

本发明提供一种基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统及方法,包括依次连接的厌氧池、限氧曝气池、缺氧池、好氧曝气池以及二沉池,所述厌氧池连接进水管道,所述厌氧池通过超越管道与缺氧池相连接,所述二沉池通过回流管道与厌氧池相连接,所述限氧曝气池和所述好氧曝气池与曝气装置相连。采用单污泥系统富集反硝化聚磷菌,从而实现反硝化聚磷的一碳两用工艺,节约碳源,并通过控制限氧曝气池的溶氧量实现短程硝化,继而在缺氧段营造短程反硝化和厌氧氨氧化共存的工艺条件,该方法操作简单,处理效果好,是本技术领域的创新。

摘要附图

权利要求书

1.一种基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统,其特征在于,包括依次连接的厌氧池、限氧曝气池、缺氧池、好氧曝气池以及二沉池,所述厌氧池连接进水管道,所述厌氧池通过超越管道与缺氧池相连接,所述二沉池通过回流管道与厌氧池相连接,所述限氧曝气池、好氧曝气池与曝气装置相连;

所述厌氧池用于反硝化聚磷菌利用污水中的碳源物质,实现厌氧释磷,并将碳源物质贮存在体内,供反硝化聚磷和好氧聚磷用;

所述限氧曝气池内通过控制溶氧量,使经过厌氧池处理后的混合液发生短程硝化,实现亚硝氮的积累;

所述缺氧池接收限氧曝气池的混合液和厌氧池通过超越管道输送来的超越混合液,实现以下工艺:

1)从厌氧段输送的超越混合液,含有反硝化聚磷菌及自身碳源,利用从限氧曝气池接收的混合液中的亚硝氮和硝氮进行反硝化聚磷,实现一碳两用;

2)限氧曝气池积累的亚硝氮与超越混合液的氨态氮,在厌氧氨氧化菌作用下转化为氮气,实现直接无碳脱氮;

所述好氧曝气池内,氨氧化菌对未利用完的氨氮进行好氧氨氧化反应,产生亚硝氮去除氨氮,硝化菌进一步利用亚硝氮进行硝化反应,将亚硝态氮转化为硝态氮,反硝化聚磷菌利用曝气溶氧进行好氧吸磷,进一步降低出水总磷。

2.根据权利要求1所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统,其特征在于:所述缺氧池内还包括反硝化脱氮和短程反硝化脱氮工艺。

3.根据权利要求2所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统,其特征在于:所述反硝化和短程反硝化工艺为:硝态氮和亚硝态氮利用超越混合液内的碳源进行反硝化反应和短程反硝化反应。

4.根据权利要求1-3任一项所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统,其特征在于:所述限氧曝气池溶氧量控制为0.2-1.0mg/L,水力停留时间控制为2-6h。

5.根据权利要求4所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统,其特征在于:所述限氧曝气池溶氧量控制为0.7mg/L,水力停留时间控制为5h。

6.根据权利要求1所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统的脱氮除磷方法,其特征在于:包括以下步骤:

步骤一,打开进水管道,污水进入厌氧池,在厌氧池内二沉池回流过来的反硝化聚磷菌利用进水中碳源实现生物释磷;

步骤二,厌氧池处理后的混合液一部分进入限氧曝气池进行曝气处理,在限氧曝气池利用氨氧化菌和硝化菌的饱和溶氧系数不同,通过控制溶氧量和水力停留时间,使混合液发生亚硝氮积累实现短程硝化;

步骤三,厌氧池处理后的混合液另一部分通过超越管道进入缺氧池,同时限氧曝气池积累的亚硝氮也进入缺氧池,在缺氧池内完成反硝化聚磷过程和厌氧氨氧化过程,缺氧池水力停留时间控制在3-8h;

所述反硝化聚磷过程为反硝化聚磷菌利用自身碳源,利用硝态氮或亚硝氮中的氧进行脱氮除磷反应,实现脱氮除磷的一碳两用;

所述厌氧氨氧化过程为限氧曝气池内积累的亚硝氮与超越混合液的氨氮化合物在厌氧氨氧化菌作用下直接反应生成氮气,实现无碳源脱氮过程;

步骤四,经缺氧池处理后的混合液进入好氧曝气池,在好氧曝气池内聚磷菌利用空气中的氧和自身贮存的碳源进行好氧高效吸磷,氨氧化菌和硝化菌共同将缺氧池输送来的混合液中残余的氨氮化合物转化为硝氮,满足出水指标要求;

步骤五,完成脱氮除磷的混合液进入二沉池,在二沉池内进行固液分离,上清液进入后续深度处理段,沉淀通过回流管道进入厌氧池后,重复上述步骤。

7.根据权利要求6所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统的脱氮除磷方法,其特征在于:所述步骤三内还包括反硝化和短程反硝化工艺。

8.根据权利要求6所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统的脱氮除磷方法,其特征在于:所述反硝化和短程反硝化工艺为硝态氮和亚硝态氮利用超越混合液内的碳源进行反硝化反应和短程反硝化反应。

9.根据权利要求6-8任一项所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统的脱氮除磷方法,其特征在于:所述限氧曝气池的溶氧量为0.2-1.0mg/L,水力停留时间2-6h。

10.根据权利要求9所述的基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统的脱氮除磷方法,其特征在于:所述限氧曝气池的溶氧量为0.7mg/L,水力停留时间5h。

说明书

基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统及方法

技术领域

本发明涉及污水处理领域,更具体地说,涉及一种基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统及方法。

背景技术

目前用于生物脱氮除磷的方法中,比较成熟的工艺原理是工程上常用的硝化反硝化工艺,包括A2O、多段AO、各种型式氧化沟、SBR及其变形工艺、MUCT工艺和前置内碳源反硝化的JHB工艺等,这些工艺都有一个共同的优势就是原理清晰、运行控制容易,水质稳定,其理论基础是微生物的硝化和反硝化作用。但在低碳氮比情况下,一般指碳氮比小于3的情况,脱氮除磷会受到极大限制,往往需要外加碳源强化生物脱氮除磷,包括葡萄糖、甲醇、醋酸等有机物添加,大大增加了污水的处理成本。

而近年来研究较多的工艺中,包括一碳两用的反硝化聚磷工艺、节约曝气和碳源的短程硝化反硝化工艺以及不需要碳源的厌氧氨氧化工艺,分别在各自适宜的低碳氮比污水处理中发挥着作用,但都具有局限性。

反硝化聚磷工艺是利用反硝化聚磷菌释磷后吸收的碳源,利用硝态氮为电子受体,代替氧气,在进行反硝化的同时完成生物吸磷,起到一碳两用的效果,从而节约碳源的消耗,但该工艺的一般需要双污泥系统来实现,硝化系统一般采用接触氧化工艺,也可采用活性污泥法工艺增加中间沉淀池,自成一个污泥系统,该系统只完成硝化,而另一个污泥系统释磷后的反硝化聚磷污泥则不经过曝气直接超越至后置缺氧段,与完成硝化作用的上清液进行作用,完成反硝化聚磷反应,由于需要严格的工艺过程控制和双污泥系统,工艺控制复杂,参数多,在国内尚没有发现运行成功的工程案例。

而短程硝化反硝化工艺在处理低碳氮比污水时,仅在一定程度上能缓解碳源的不足,且在进水浓度波动时易导致出水水质恶化的风险,因此在污水处理工程上应用不多。

厌氧氨氧化(anaerobicammoniumoxidation,ANAMMOX)工艺,是一种新型高效生物脱氮工艺,需要控制部分氨氧化至亚硝态氮阶段,在此基础上亚硝态氮与未氧化的氨进行厌氧氨氧化反应,直接生成氮气,从而实现无碳源的脱氮,但在实际工程中在一个反应池内控制半氨氧化非常困难,特别对氨氮不高的生活污水处理几乎没有应用。

发明内容

本发明为了解决现有技术中存在的上述缺陷和不足,提供了一种基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统及方法,通过控制缺氧段的停留时间在单污泥系统下实现反硝化聚磷工艺,并利用氨氧化菌和硝化菌的饱和溶氧系数差别,通过控制溶氧量和水力停留时间,在限氧曝气段实现亚硝氮的积累,氨氮的提供由厌氧段至缺氧段的混合液超越流,从而在较长的缺氧段实现厌氧氨氧化菌富集,从而实现厌氧氨氧化反应,该方法操作简单,处理效果好,工艺条件能同时满足氨氧化菌、反硝化聚磷菌、厌氧氨氧化菌的生长条件,是本技术领域的一次创新。

为解决上述技术问题,本发明提供一种基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统,包括依次连接的厌氧池、限氧曝气池、缺氧池、好氧曝气池以及二沉池,所述厌氧池连接进水管道,所述厌氧池通过超越管道与缺氧池相连接,所述二沉池通过回流管道与厌氧池相连接,所述限氧曝气池和所述好氧曝气池与曝气装置相连;

所述厌氧池用于反硝化聚磷菌利用污水中的碳源物质,实现厌氧释磷,并将碳源物质贮存在体内,供反硝化聚磷和好氧聚磷用;

所述限氧曝气池内通过控制溶氧量和水力停留时间,使经过厌氧池处理后的混合液发生短程硝化,实现亚硝氮的积累;

所述缺氧池接收限氧曝气池的混合液和厌氧池通过超越管道输送来的超越混合液,实现以下工艺:

1)从厌氧段超越的混合液,含有反硝化聚磷菌及自身碳源,利用从经过限氧曝气池的亚硝氮和硝氮进行反硝化聚磷,使反硝化脱氮与聚磷同步进行,实现反硝化聚磷工艺的一碳两用效果;

2)限氧曝气池积累的亚硝氮与超越混合液的氨氮化合物,共同在缺氧段富集厌氧氨氧化菌,从而实现厌氧氨氧化工艺的无碳脱氮;

所述好氧曝气池内,氨氧化菌和硝化菌共同对未利用完的少量氨氮进行好氧硝化反应,同时反硝化聚磷菌可利用空气中的氧气进行好氧吸磷,进一步降低出水总磷。

优选地,所述缺氧池内还包括反硝化和短程反硝化工艺。

优选地,所述反硝化和短程反硝化工艺为:硝态氮和亚硝态氮利用超越混合液内的碳源进行反硝化反应和短程反硝化反应。

优选地,所述限氧曝气池溶氧量控制为0.2-1.0mg/L,水力停留时间控制在2-6h。

优选地,所述限氧曝气池溶氧量控制为0.7mg/L,水力停留时间控制为5h。

优选地,所述厌氧池至缺氧池的超越流量控制在进水量的5-30%。

基于生物技术的低碳氮比污水脱氮除磷系统的脱氮除磷方法,包括以下步骤:

步骤一,打开进水管道,污水进入厌氧池,在厌氧池内反硝化聚磷菌利用进水中碳源实现初步生物释磷;

步骤二,厌氧池处理后的混合液一部分进入限氧曝气池进行曝气处理,在限氧曝气池利用氨氧化菌和硝化菌的饱和溶氧系数不同,通过控制溶氧量和水力停留时间,使混合液发生亚硝氮积累实现短程硝化;

步骤三,厌氧池处理后的混合液另一部分通过超越管道进入缺氧池,同时限氧曝气池积累的亚硝氮也进入缺氧池,在缺氧池内完成反硝化聚磷过程和厌氧氨氧化过程,缺氧池水力停留时间控制在3-8h;

所述反硝化聚磷工艺为反硝化聚磷菌利用自身碳源,利用硝态氮或亚硝氮中的氧进行脱氮除磷反应,实现脱氮除磷的一碳两用;

所述厌氧氨氧化工艺为限氧曝气池内积累的亚硝氮与超越混合液的氨氮化合物在厌氧氨氧化菌作用下直接反应生成氮气,实现无碳源脱氮过程;

步骤四,经缺氧池处理后的混合液进入好氧曝气池,在好氧曝气池内聚磷菌利用空气中的氧和自身贮存的碳源进行好氧高效吸磷,氨氧化菌将缺氧池输送来的混合液中残余的氨氮化合物转化为亚硝氮,硝化菌进一步将亚硝氮氧化为硝态氮,使出水中基本没有亚硝氮的积累,满足出水指标要求;

步骤五,完成脱氮除磷的混合液进入二沉池,在二沉池内进行固液分离,上清液进入后续深度处理段,沉淀通过回流管道进入厌氧池后,重复上述步骤。

优选地,所述步骤三内还包括反硝化和短程反硝化工艺。

优选地,所述反硝化和短程反硝化工艺为硝态氮和亚硝态氮利用超越混合液内的碳源进行反硝化反应和短程反硝化反应。

优选地,所述溶氧量为0.2-1.0mg/L,水力停留时间控制在2-6h。

优选地,所述限氧曝气池溶氧量控制为0.7mg/L,水力停留时间控制为5h。

优选地,所述厌氧池至缺氧池的超越流量控制在进水量的5-30%。

本发明所达到的有益技术效果:

本发明,在污水系统中,由反硝化聚磷工艺实现一碳两用的节约碳源工艺;另外,通过控制限氧曝气池内的溶氧量,实现了亚硝氮的积累,在缺氧段与从厌氧段超越来的混合液完成了厌氧氨氧化菌的富集和厌氧氨氧化工艺的实现;本发明结构简单,操作方便,且污水处理效果好,突破了现有技术的瓶颈,是本技术领域的一次创新,适合低碳氮比城市污水推广应用。