申请日2015.09.27

公开(公告)日2016.01.13

IPC分类号C02F3/28

摘要

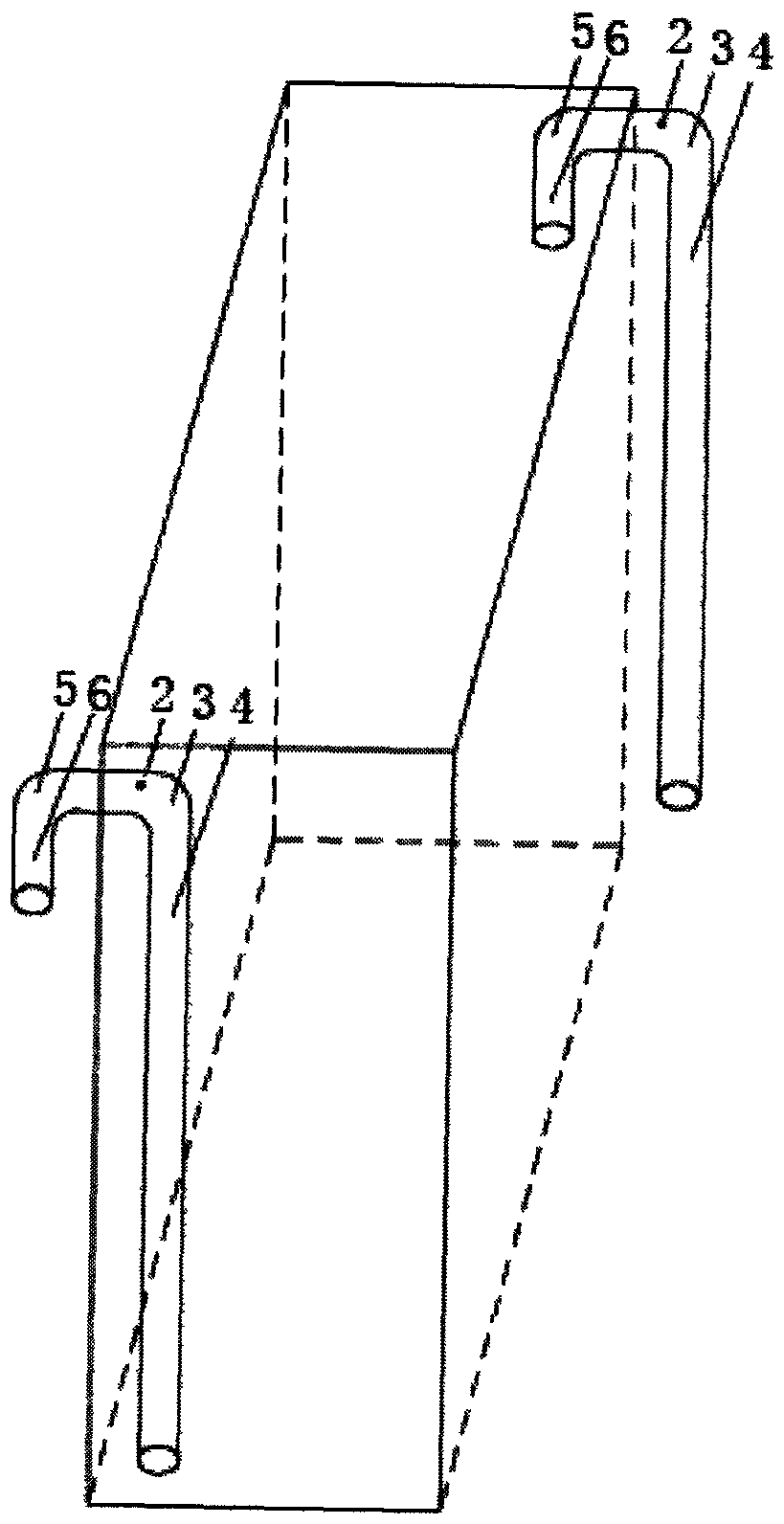

一种能提升污水处理效果的池内管网结构,对原先池内管网结构进行有实用价值改进,主要是对连通隔墙短管实行平面斜对角布置,在此短管的二端增设等径直角弯头,并在出水一端接一短管,在进水一端接等径长管至接近池底部,在进水弯头最上部打一出气小孔,这种结构能显著提高污水处理效果,特别是提高沉淀效果和减少污水长时间滞留的死角,预防池内管网堵塞,阻止浮渣溢出,降低出水管中悬浮物数量,进而提升污水处理效果。

摘要附图

权利要求书

1.一种能提升污水处理效果的池内管网结构,具有逐格将污水净化并排出池外作用,其特征是:连通隔墙的短管平面布置斜对角,在管的二端增设等径直角弯节,其中出水弯节接等径短管,另一端进水弯节最上端打出气小孔,弯节口接等径长管,其长度接近池底部。

2.根据权利要求1所述的一种能提升污水处理效果的池内管网结构,其特征是:池内各格之间水流进出的管网结构,均为高出低进。

3.根据权利要求1所述的一种能提升污水处理效果的池内管网结构,其特征是:为减少池内管网空气阻力,在进水管弯节最上端打一出气小孔。

说明书

一种能提升污水处理效果的池内管网结构

技术领域

本实用新型专利技术涉及水环境保护技术,尤其是污水处理工程技术领域。

背景技术:

水是大自然恩赐人类的一种不可再生的有限资源,是生命之源,生产之根,因此人们在使用的同时,务必对水资源进行有效保护和循环利用,而污水处理是其中重要手段之一,在污水处理工程中,为提高其沉淀和分层效果,一般将污水处理池建成长方体,使污水处理在有效容积不变的条件下,增加其在池内有限空间内流转长度和时间,但另一方面同样容积和工程质量要求相同条件下,长方体造价要高于正方体,这是众所周知的常识,且长宽比越大,造价越高,当然污水处理效果也越好。因此解决上述难点已成为提高污水处理效果的一个研究课题。

发明内容:

针对上述情况,本实用新型的目的就是要解决上述效果好必定造价高的问题,为实现这一目标,本实用新型,通过改变现有池内管网平面、立面结构,使其在有限空间内,流转的时间和长度成倍增加,进而提高污水处理效果。

本实用新型为解决其技术问题所采取的主要技术方案是:1、将污水池内隔墙间连结短管由原来平面正中一条线改为平面斜对角,即全部放在每一格的墙角最上端。2、在每一短管二头增设等径直角弯头,弯头另一出口垂直对准池底部,在每一格出水弯头上接一短管,在每一格进水弯头上接一长管,其长度接近池底部,但须留足进水和日后沉渣的空间。3、在进水弯头最上端打一出气小孔(在4-8mm之间最佳)。

本实用新型一种能提升污水处理效果的池内管网结构的有益效果是:1、有效延长污水在池内流动长度和时间,进而有利于在池内被充分沉淀和分层,使得污水中有机物在池内有充分发酵、酸化的空间。以一只四格结构池深2米,池宽2米,池长4米(每格长度平均1米)为例,原先结构其污水流转长度为4米,改进后被迫在每格流转长度为二个直角三角形斜边,即12米,即为原先长度的3倍(进水管、出口至底部及管材半径未计算在内)。2、能有效阻止悬浮物和未充分发酵浮渣流出池外,有利于被污染水从污染物中分离出来,达到净化水质效果。3、能有效克服池内管网被堵塞问题,穿墙连接管增加弯头和短管后,与管口接触的上清液不含有发酵和酸化不彻底的悬浮物和浮渣,仅上清液逐格流出池外。4、经多次逐格高出低进和斜对角流转与原先表面水平流相比较,减少了池内每格长期滞留的死角,使得池内各格上清液整体净化出水,提高了有限容积利用率。

下面结合附图和实施例对本实用新型的特征及优点作进一步说明。