申请日2016.04.13

公开(公告)日2016.07.20

IPC分类号C02F9/14; C02F11/04

摘要

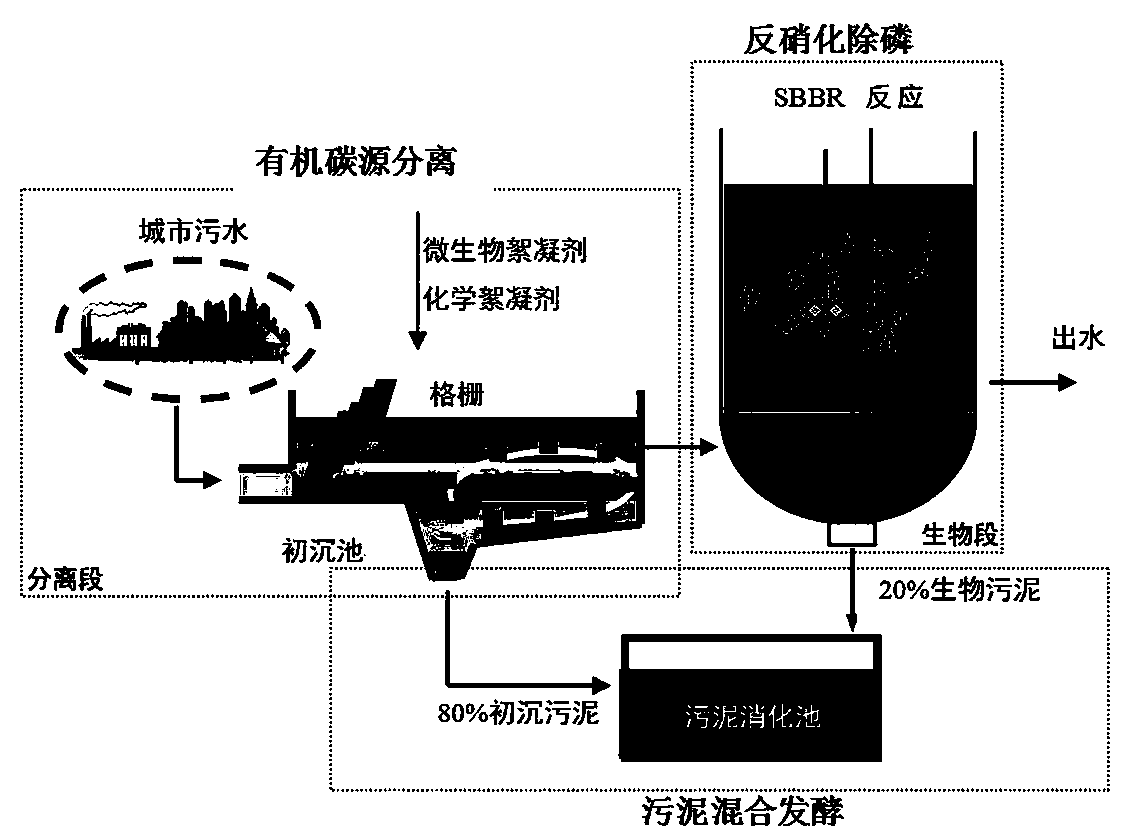

本发明属于污水处理领域,具体是一种污水中有机碳高效源分离且能源化开发利用工艺,原水在微生物絮凝剂和高分子有机絮凝剂双重作用下,大部分悬浮有机物、胶体和部分溶解性有机碳被沉降卷扫,以初沉污泥的形式从污水中分离出来,与生物段产生的生物污泥混合进行厌氧发酵产生沼气,有机碳源分离段出水进行生物段脱氮除磷。本发明实现有机碳在生物段之前的源分离,可使有机碳在进入细胞壁前将其高效沉降,减少降低了生物段有机负荷,同时采用反硝化除磷工艺实现有机碳源分离出水中剩余碳源、氨氮和磷的高效去除,同时实现曝气能耗、污泥产量及温室气体的减量等多重功效,经济、环境效益显著。

权利要求书

1.一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺,其特征在于,原水在微生物絮凝剂和高分子有机絮凝剂双重作用下,大部分悬浮有机物、胶体和部分溶解性有机碳被沉降卷扫,以初沉污泥的形式从污水中分离出来,与生物段产生的生物污泥混合进行厌氧发酵产生沼气,有机碳源分离段出水进行生物段脱氮除磷。

2.根据权利要求1所述的一种污水中有机碳高效源分离且能源化开发利用工艺,其特征在于,所述微生物絮凝剂为胶质类芽孢杆菌微生物絮凝剂,有机高分子絮凝为聚丙烯酰胺。

3.根据权利要求2所述的一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺,其特征在于,所述微生物絮凝剂投加量为8-10mL/L,聚丙烯酰胺的投加量为0.1mg/L。

4.根据权利要求2或3所述的一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺,其特征在于,所述微生物絮凝剂和有机高分子絮凝剂的双重作用是在初沉池中实施的。

5.根据权利要求4所述的一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺,其特征在于,有机碳源分离段产生的初沉污泥与生物段产生的生物污泥混合,经浓缩后进行混合厌氧发酵产生沼气。

6.根据权利要求5所述的一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺,其特征在于,有机碳源分离段产生的初沉污泥与生物段产生的生物污泥的混合体积比例为50:50或60:40或80:20或100:0。

7.根据权利要求6所述的一种污水中有机碳高效源分离且能源化开发利用工艺,其特征在于,有机碳源分离段产生的初沉污泥与生物段产生的生物污泥的混合体积比例为80:20。

8.根据权利要求7所述的一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺,其特征在于,所述反硝化除磷工艺采用的是序批式生物膜反应器。

说明书

一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺

技术领域

本发明属于污水处理领域,具体是一种污水中有机碳高效源分离且能源化开发利用工艺,本发明利用有机碳高效源分离耦合混合污泥厌氧消化技术,实现污水中有机碳的最大化开发利用。

背景技术

污水处理是能量密集型产业,且涉及水生态环境保护、能源资源利用以及温室效应控制等领域。故开发绿色环保、经济节能的污水处理工艺意义重大。

污水中的有机碳是潜在的能源载体,对其进行开发利用将极大推动我国污水处理事业的可持续发展。

传统污水处理工艺多通过曝气、微生物代谢去除有机碳,直接或间接地向大气排放CO2,同时产生大量难处理的生物污泥,这种做法无异于“以能消能”,最终结果形成一种污染转嫁。以活性污泥法处理计算,每年碳氧化直接排放CO2近0.17亿吨(按0.14tCO2/tCOD计),曝气能耗达96亿kWh(按800kWh/tCOD计),折合CO2排放量24亿t(按0.25tCOD/kWh计),成为温室效应气体的重要来源之一;此外,污水处理每年产生生物污泥0.07亿吨(按0.4t生物细胞/tCOD),其中高达50%的污泥未经处理直接弃置于土地,产生严重的地下水和土壤二次污染。从能量利用和温室气体控制角度衡量,均与可持续发展战略相悖。

有研究表明,初沉污泥所含易降解COD、溶解性多糖及非饱和脂肪含量高于生物污泥,厌氧消化过程能产生更多挥发性脂肪酸,且不存在细胞破壁的制约,是污水中有机碳的良好载体。此外,若将有机碳在生物处理前从污水中分离出来进行资源化开发,既可降低污水污泥处理能耗和温室效应,又可避开生物污泥预处理过程中破壁的制约,实现污水中有机碳的最大资源化利用。

发明内容

本发明为了解决传统污水处理工艺存在的高能耗、高污染的弊端,提供了一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺。

本发明是通过以下技术方案实现的:一种污水中有机碳高效源分离及能源化开发利用工艺,原水在微生物絮凝剂和高分子有机絮凝剂双重作用下,大部分悬浮有机物、胶体和部分溶解性有机碳被沉降卷扫,以初沉污泥的形式从污水中分离出来,与生物段产生的生物污泥混合进行厌氧发酵产生沼气,有机碳源分离段出水进行生物段脱氮除磷。

本发明发挥微生物絮凝剂和高分子絮凝剂沉降-调理的双重协同作用,解决了化学絮凝污泥产量大、处理处置困难的问题,同时通过调理作用改善污泥脱水性能,为污泥能源化提供有利条件。而且本发明实现有机碳在生物段之前的源分离,可使有机碳在进入细胞壁前高效沉降(因进入细胞变成生物污泥,需要很大能耗来破壁),降低了生物段有机负荷,实现曝气能耗、污泥产量及温室气体的减量,经济环保。

具体应用时,所述微生物絮凝剂为胶质类芽孢杆菌微生物絮凝剂,有机高分子絮凝为聚丙烯酰胺。所述微生物絮凝剂和有机高分子絮凝剂的双重作用是在初沉池中实施的。

具体实施时,原水先经粗、细格栅及沉砂池,去除较大的悬浮或漂浮物后,进入初沉池。在初沉池前端先后间隔30min投加聚丙烯酰胺(0.1mg/L)和胶质类芽孢杆菌微生物絮凝剂悬浮液(8-10mL/L),使大部分悬浮有机物、胶体和部分溶解性有机碳被沉降卷扫,初沉时间1.5h,快搅2min,慢搅30min。有机碳以初沉污泥的形式从污水中分离出来,与生物段产生的生物污泥混合,经浓缩后进行混合厌氧发酵产生沼气。

具体应用时,有机碳源分离段产生的初沉污泥与生物段产生的生物污泥的混合体积比例为50:50或60:40或80:20或100:0。优选的,有机碳源分离段产生的初沉污泥与生物段产生的生物污泥的混合体积比例为80:20。H.Bouallagui等通过实体试验研究了不同体积比下初沉污泥和生物污泥混合厌氧发酵产甲烷的效果,结果表明该比例下甲烷产量明显高于其他比例。发明人在实验室条件下对不同体积比污泥混合发酵产气性能进行了研究,得出了类似的结果。

具体实施时,厌氧发酵在厌氧消化池中进行,采用的是中温(30-53℃)厌氧消化。消化产生的沼气可回收用于发电,供给污水污泥处理所需的能耗,剩余消化污泥经脱水后按照国家相关要求进行污泥处置。由于有机碳源分离产生的污泥具有大量易降解的有机碳,与生物段高活性的功能菌互为补充,一方面实现有机碳的最大化利用,另一方面规避了生物污泥预处理的高能耗,实现污水中有机碳资源的最大化利用。

进一步,所述反硝化除磷工艺采用的是序批式生物膜反应器(SBBR)。由于有机碳源分离段出水为低碳氮比(C/N﹤3)污水,采用反硝化除磷工艺可实现污水剩余碳源的有效利用及氮磷的稳定去除。

本发明采用生物-化学联合絮凝强化实现有机碳的源分离,解决了化学絮凝方法污泥产量大、处理处置困难的问题,且对污泥混合发酵产生了预调理作用。而且本发明实现有机碳在生物段之前的源分离,可使有机碳在进入细胞壁前将其高效沉降(因进入细胞变成生物污泥,需要很大能耗来破壁),减少降低了生物段有机负荷,同时采用反硝化除磷工艺实现有机碳源分离出水中剩余碳源、氨氮和磷的高效去除,同时实现曝气能耗、污泥产量及温室气体的减量等多重功效,经济、环境效益显著。