申请日2016.08.25

公开(公告)日2016.12.07

IPC分类号C02F3/12; C02F3/32

摘要

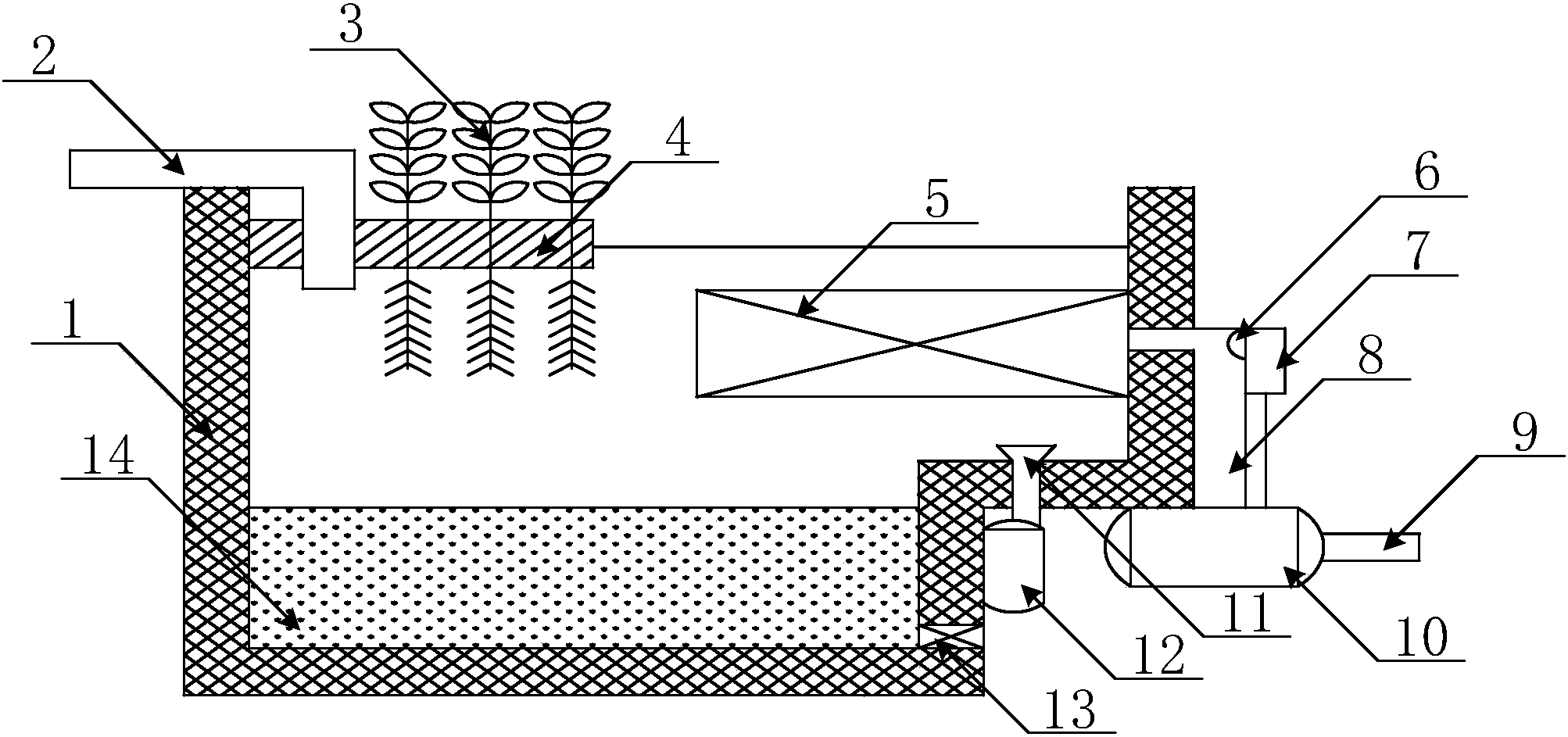

本发明公开了一种EMBR污水处理一体化设备,包括处理池,污水进水管,水生植物,活性污泥,排泥阀,膜组件,曝气头,种植板,空气泵以及蠕动泵;所述空气泵与曝气头相连接,蠕动泵通过出水管与膜组件的出水口相连接;在出水管的内部还设置有真空传感器,该真空传感器经用于控制蠕动泵启闭的真空触发电路后与蠕动泵的电源输入端相连接,在蠕动泵上还设置有与出水管相连接的排水管。本发明提供一种EMBR污水处理一体化设备,提高了设备的集成性,同时还能更好的保护设备运行时膜组件的安全,大大延长了设备的使用寿命,降低了设备使用时的维护频率,更好的降低了设备的使用成本。

摘要附图

权利要求书

1.一种EMBR污水处理一体化设备,包括处理池(1),通入处理池中的污水进水管(2),种植在处理池(1)中的水生植物(3),铺设在处理池(1)内底部的活性污泥(14),设置在处理池底部的排泥阀(13),设置在处理池(1)中的膜组件(5),以及设置在膜组件(5)下方的曝气头(11),其特征在于:还包括水平设置在处理池(1)内壁的用于种植水生植物(3)的种植板(4),固定在污水池(1)外壁上的空气泵(12)和蠕动泵(10);所述空气泵(12)与曝气头(11)相连接,蠕动泵通过出水管(8)与膜组件(5)的出水口相连接;在出水管(8)的内部还设置有真空传感器(6),该真空传感器(6)经用于控制蠕动泵(10)启闭的真空触发电路(7)后与蠕动泵(10)的电源输入端相连接,在蠕动泵(10)上还设置有与出水管(8)相连接的排水管(9)。

2.根据权利要求1所述的一种EMBR污水处理一体化设备,其特征在于:所述种植板(4)被污水进水管(2)贯穿。

3.根据权利要求2所述的一种EMBR污水处理一体化设备,其特征在于:所述排泥阀(13)为电磁阀。

4.根据权利要求3所述的一种EMBR污水处理一体化设备,其特征在于:所述处理池(1)外壁设置空气泵(12)和蠕动泵(10)的位置处向内凹陷。

5.根据权利要求4所述的一种EMBR污水处理一体化设备,其特征在于:所述真空触发电路(7)由触发芯片U1,MOS管Q1,双向晶闸管VS1,一端与MOS管Q1的漏极相连接、另一端经电阻R2后与MOS管Q1的栅极相连接的电阻R1,正极经电阻R4后与电阻R1和电阻R2的连接点相连接、负极经电阻R5后与MOS管Q1的源极相连接的电容C1,一端与MOS管Q1的漏极相连接、另一端经电阻R6后与电容C1的负极相连接的电阻R3,P极与电容C1的负极相连接、N极经电阻R7后与电容C1的正极相连接的二极管D1,N极与二极管D1的N极相连接、P极与电阻R3和电阻R6的连接点相连接的稳压二极管D2,P极与电容C1的正极相连接、N极经电阻R8后同时与触发芯片U1的RESET管脚和VCC管脚相连接的二极管D3,一端与二极管D3的N极相连接、另一端顺次经电阻R9和电阻R10后同时与触发芯片U1的TRIG管脚和THRES管脚相连接的滑动变阻器RP1,一端与电阻R9和电阻R10的连接点相连接、另一端与稳压二极管D2的P极相连接的滑动变阻器RP2,正极与触发芯片U1的THRES管脚相连接、负极与稳压二极管D2的P极相连接的电容C2,正极与触发芯片U1的CONT管脚相连接、负极与电容C2的负极相连接的电容C3,正极与触发芯片U1的VCC管脚相连接、负极与触发芯片U1的OUT管脚相连接的电容C4,一端与电容C4的负极相连接、另一端与双向晶闸管VS1的控制极相连接的电阻R11,正极与双向晶闸管VS1的控制极相连接、负极与电容C3的负极相连接的电容C5,以及一端与电容C5的负极相连接、另一端与双向晶闸管VS1的第二电极相连接的电阻R12组成;其中,触发芯片U1的型号为NE555,电容C2的负极与触发芯片U1的GND管脚相连接,电阻R1和电阻R2的连接点租电阻R3和电阻R6的连接点组成该真空触发电路(7)的电源输入端且与电源相连接,滑动变阻器RP1的滑动端作为该真空触发电路(7)的信号输入端且与真空传感器相连接,电阻R1和电阻R2的连接点与双向晶闸管VS1的第一电极组成该真空触发电路(7)的电源输出端且与蠕动泵(10)的电源输入端相连接。

说明书

一种EMBR污水处理一体化设备

技术领域

本发明涉及污水处理领域,具体是指一种EMBR污水处理一体化设备。

背景技术

生活污水中含有大量的有机物及营养物质,这类污水若未经有效处理便直接排放入天然水体不仅会污染环境、危害人体健康,还会造成水资源的巨大浪费。膜生物反应器具有生物降解能力强、出水水质好、占地面积小、剩余污泥量少等优点,然而,膜污染的存在严重限制了该技术的迅速推广应用。

申请号为201320354387.1的专利文件公开了一种生态式膜生物反应器(即EMBR),将植物修复技术和膜生物反应器技术进行有机结合,通过在曝气池中种植水生植物,将传统的膜生物反应器改造为生态式膜生物反应器,不仅可以进一步提高反应器对有机物的生物降解能力、提高出水水质,还能够有效控制膜污染。其工艺流程短、占地面积小、操作简单、维护方便,处理后的污水可用于喷洒道路、绿化、冲厕等。对于距离城市污水处理厂较远的农村地区而言,由于可以对污水进行就近处理、就近回用,该技术具有更广阔的应用前景。

但是,上述的生态式膜生物反应器在使用的过程中出现了如下的问题:空气泵与抽水泵需要在设备的外部加装,大大影响了产品的美观度,不利于产品的推广与使用;另外,抽水泵在使用的过程中采用持续抽水的方式,而膜组件的净水能力有限,经常会发生抽水泵抽空水管导致膜组件在真空的压力下损坏,大大缩短了产品的使用寿命,提高了产品的维护频率。

发明内容

本发明的目的在于克服上述问题,提供一种EMBR污水处理一体化设备,提高了设备的集成性,同时还能更好的保护设备运行时膜组件的安全,大大延长了设备的使用寿命,降低了设备使用时的维护频率,更好的降低了设备的使用成本。

本发明的目的通过下述技术方案实现:

一种EMBR污水处理一体化设备,包括处理池,通入处理池中的污水进水管,种植在处理池中的水生植物,铺设在处理池内底部的活性污泥,设置在处理池底部的排泥阀,设置在处理池中的膜组件,以及设置在膜组件下方的曝气头,还包括水平设置在处理池内壁的用于种植水生植物的种植板,固定在污水池外壁上的空气泵和蠕动泵;所述空气泵与曝气头相连接,蠕动泵通过出水管与膜组件的出水口相连接;在出水管的内部还设置有真空传感器,该真空传感器经用于控制蠕动泵启闭的真空触发电路后与蠕动泵的电源输入端相连接,在蠕动泵上还设置有与出水管相连接的排水管。

作为优选,所述种植板被污水进水管贯穿。

作为优选,所述排泥阀为电磁阀。

作为优选,所述处理池外壁设置空气泵和蠕动泵的位置处向内凹陷。

进一步的,所述真空触发电路由触发芯片U1,MOS管Q1,双向晶闸管VS1,一端与MOS管Q1的漏极相连接、另一端经电阻R2后与MOS管Q1的栅极相连接的电阻R1,正极经电阻R4后与电阻R1和电阻R2的连接点相连接、负极经电阻R5后与MOS管Q1的源极相连接的电容C1,一端与MOS管Q1的漏极相连接、另一端经电阻R6后与电容C1的负极相连接的电阻R3,P极与电容C1的负极相连接、N极经电阻R7后与电容C1的正极相连接的二极管D1,N极与二极管D1的N极相连接、P极与电阻R3和电阻R6的连接点相连接的稳压二极管D2,P极与电容C1的正极相连接、N极经电阻R8后同时与触发芯片U1的RESET管脚和VCC管脚相连接的二极管D3,一端与二极管D3的N极相连接、另一端顺次经电阻R9和电阻R10后同时与触发芯片U1的TRIG管脚和THRES管脚相连接的滑动变阻器RP1,一端与电阻R9和电阻R10的连接点相连接、另一端与稳压二极管D2的P极相连接的滑动变阻器RP2,正极与触发芯片U1的THRES管脚相连接、负极与稳压二极管D2的P极相连接的电容C2,正极与触发芯片U1的CONT管脚相连接、负极与电容C2的负极相连接的电容C3,正极与触发芯片U1的VCC管脚相连接、负极与触发芯片U1的OUT管脚相连接的电容C4,一端与电容C4的负极相连接、另一端与双向晶闸管VS1的控制极相连接的电阻R11,正极与双向晶闸管VS1的控制极相连接、负极与电容C3的负极相连接的电容C5,以及一端与电容C5的负极相连接、另一端与双向晶闸管VS1的第二电极相连接的电阻R12组成;其中,触发芯片U1的型号为NE555,电容C2的负极与触发芯片U1的GND管脚相连接,电阻R1和电阻R2的连接点租电阻R3和电阻R6的连接点组成该真空触发电路的电源输入端且与电源相连接,滑动变阻器RP1的滑动端作为该真空触发电路的信号输入端且与真空传感器相连接,电阻R1和电阻R2的连接点与双向晶闸管VS1的第一电极组成该真空触发电路的电源输出端且与蠕动泵的电源输入端相连接。

本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:

本发明结合水生植物、活性污泥以及膜组件来对生活污水进行处理,大大提高了生活污水的处理效果,同时还能很好的降低产品的占地面积,提高了空间的利用率;本发明将空气泵和蠕动泵设置在处理池的凹陷处,大大提高了产品的集成性,同时还能很好的降低产品的空间占用率与安装难度;本发明设置有用于控制蠕动泵启闭的真空触发电路和真空传感器,大大提高了产品的智能性,同时还能更好的保证产品的正常运行,降低膜组件被损坏的几率,大大提高了产品的使用寿命与使用效果,降低了产品的使用成本与维护频率。