高效沉淀池是生活污水深度处理中常见的构筑物,主要通过混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种方法,结合合理的水力、结构等设计,达到泥水分离与污泥浓缩的目的。高效沉淀池进水为二沉池出水,仍含有一定的氮、磷等污染物,池面、出水堰及斜管等区域在阳光照射下易滋生大量藻类,降低沉淀效率,不仅需要定期进行人工打捞、冲刷,而且残存藻类会进入后续处理工艺,影响出水水质,同时也会造成混凝、消毒等药剂使用成本的增加。为此,提出一套“光伏+反洗”的综合解决方案,以有效减少高效沉淀池斜管上附着藻类的数量,并进一步改善出水水质。

1、工程概况

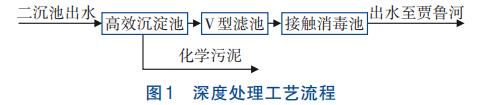

郑州市某污水处理厂二期工程位于该市北部区域,设计处理水量为30×104m3/d,采用改良A2O+高效沉淀池+V型滤池+接触消毒池处理工艺,出水水质执行河南省《贾鲁河流域水污染物排放标准》(DB41/908—2014),优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准。其中二期工程二沉池出水TN为8~11mg/L,TP为0.05~0.1mg/L,平均水温15~20℃。郑州地区日照充足,全年日照总时长约2400h,日平均光照时长为6.58h,为藻类的繁殖提供了适宜的环境条件。在无遮挡物的情况下,高效沉淀池池面极易滋生大量藻类,严重影响运行效果和出水水质,增加运行成本。为响应国家实现“碳达峰、碳中和”的目标,探索了“光伏+反洗”工艺在抑制高效沉淀池藻类繁殖速度及改善沉淀效果等方面的可行性。该污水处理厂二期工程深度处理流程见图1。

2、异常现象及原因分析

自二期工程建成投运以来,高效沉淀池水面、出水堰及斜管周围均会滋生大量附着藻类,而这些藻类又会不断吸附各种悬浮颗粒而聚集变大,堵塞斜管,进而影响水流正常通过斜管,造成高效沉淀池的斜管沉淀效率持续下降。同时,为保证出水效果,需不断提高混凝剂的投加量以稳定沉淀效率,进而导致混凝剂成本增加;此外,当一部分藻类随着高效沉淀池出水进入后续处理工艺后,需要提高次氯酸钠的投加比来应对出水大肠杆菌指标的波动,使消毒成本上升。综合分析环境条件和高效沉淀池结构,造成以上现象的原因分析如下:

①进入夏季后,郑州地区每日平均光照时间变长且污水水温升高,为高效沉淀池内藻类的大量快速繁殖提供了适宜的条件。由于藻类的光合作用,水体pH升高、溶解氧增加、矾花密度降低,沉淀效率下降;

②在长期运行过程中,藻类附着在高效沉淀池各个区域,造成混凝土池壁粗糙老化,又给藻类的寄生繁殖、青苔的附着生长提供了有利场所;③当藻类快速繁殖堵塞斜管后,造成大量污泥集聚,不仅使沉淀周期缩短,减少了产水量,也导致水流阻力增大而易冲起斜管上污泥,严重影响后续处理工艺和出水水质。

3、解决措施

高效沉淀池内藻类去除工艺一般分为物理法、化学法和生物法。物理法主要通过强制截留、机械筛滤的手段将藻类物质从水中去除,其中常见的工艺有气浮法、膜分离法和微滤法。气浮法除藻效率高,但设备运行耗电量大,运行成本较高;而膜分离法和微滤法难以去除斜管内附着藻类,不满足高效沉淀池除藻需求。化学法一般通过投加化学氧化剂和某些盐类去除藻类。常用化学除藻剂有氯气、臭氧、高锰酸钾、铜盐等,会对出水水质有一定副作用,并且药剂成本较高。生物滤池是生物除藻工艺中最常见的一种,其原理是利用生物膜上的微生物对藻类进行吸附和絮凝,使其被原生动物吞噬或被沉降,缺点是运行周期过长,同时会产生大量污泥,增加后续成本。

除此之外,高效沉淀池内藻类去除最常见的方法是通过每月1~2次定期的人工清捞冲洗、搭盖遮阳网等措施来抑制或消除藻类滋生问题,但冲洗过程繁琐,极易损坏斜管,且频繁冲洗需要拆装遮阳网,劳动强度大,耗费大量人力。

二期工程结合实际生产状况和节能降耗的要求,采用“光伏+反洗”的复合工艺来解决高效沉淀池藻类滋生问题,以达到改善沉淀效果的目的。在架设分布式光伏板时要针对高效沉淀池藻类滋生问题进行特殊考虑,通过优化光伏板铺设角度,在保证遮光效果的前提下,尽可能提升该区域光伏发电量。对于高效沉淀池反洗系统的设计和实施,从选择反冲洗气源、确定压力控制范围、优化管路布局、编制自主自控程序等多方面进行考虑,形成了一套控制简便、效果可控的反洗方案,降低了反冲洗系统的投入成本。

3.1 高效沉淀池分布式光伏平铺设计

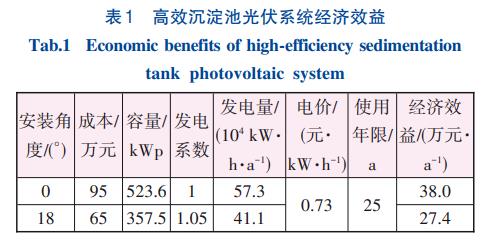

分布式光伏在污水处理厂应用过程中,具有可安装面积较大、光伏电能可就地消纳、维护成本低、提高工艺处理效果等优势。二期工程深入结合光伏铺设的特点,不断完善“污水处理+光伏发电”的结合理念,其中以高效沉淀池、V型滤池为主的构筑物,池上均以平铺无倾角的模式安装分布式光伏板来抑制藻类繁殖,其他区域构筑物上方以最优角度18°的倾角进行安装。当光伏组件平铺时,倾角为0°,在一定程度上会影响该区域的光伏发电量。根据测算,相同容量和环境情况下,采用18°倾角安装的光伏板发电量比平铺无倾角的光伏发电量高约5%,但考虑到高效沉淀池的除藻需求,平铺模式的遮阳效果更好,能够更有效地抑制池内藻类繁殖。高效沉淀池光伏板铺设面积为3200m2,采用18°的倾角进行安装时需要光伏板1300块,总容量为357.5kWp。同等面积下,若采用平铺无倾角的模式进行安装,需要光伏板1904块,总容量为523.6kWp,在不考虑前期安装、后期维护等成本的前提下,按照每块组件成本500元计算,直接成本增加约30万元。郑州市有效光照时间为1100~1150h/a,光伏电站平均有效光照时间为3h/d,则高效沉淀池光伏系统在不同安装角度下的经济效益分析见表1。

在不考虑后期维护成本的情况下,相较于最佳倾角安装模式,平铺模式的前期投入较大,但稳定运行后经济效益较高,同时对高效沉淀池内藻类繁殖的抑制效果更好,因此最终将原有光伏组件的18°的安装倾角设计为0°的平铺模式。实体工程设计上,使用专用密封胶条对相邻两组光伏板之间的缝隙、相邻两组高效池之间专用运维通道进行密封,以达到整个高效沉淀池及V型滤池上方全覆盖,有效遮挡阳光照射池内水体。

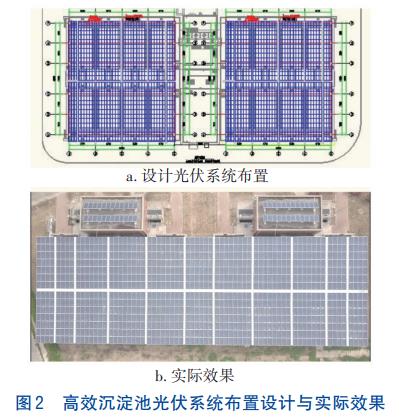

高效沉淀池光伏系统布置设计与实际效果见图2。

自高效沉淀池分布式光伏以0°的角度安装完成之后,池面漂浮的藻类基本消失,水下藻类生长繁殖速度明显降低。

3.2 高效沉淀池气冲反冲洗系统布置

常用高效沉淀池反冲洗方法有两种,一种是水冲洗法,就是使水在整个高效沉淀池内自下而上穿过斜管,将斜管内外附着的藻类和附着污泥冲开,进而达到冲洗目的;另一种是气水联合反冲洗法,即同时用空气和水进行混合反冲洗。前者设备简单、操作方便,但用水量大、反冲洗时间长、效果不理想;后者设备投资大、费用高、操作复杂,且时间长、气水消耗量较大。

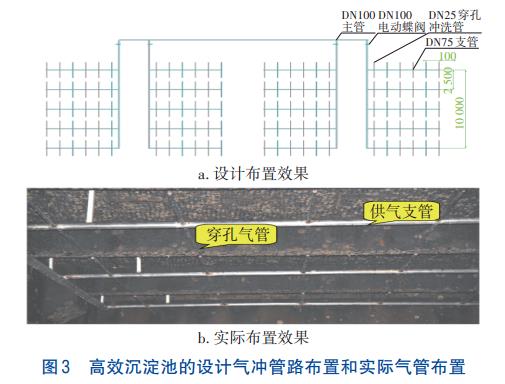

本研究为克服上述现有技术缺点,提出了一种高效沉淀池的气体反冲洗方法,可减少设备投入、缩短冲洗时间、节能降耗且提高冲洗效果。具体思路为采用压缩气体从池底往上喷射时形成的冲击气流对高效沉淀池的斜管和池壁进行冲洗,进而将附着的藻类和污泥冲出,以恢复高效沉淀池斜管的过水能力。高效沉淀池单池尺寸为33.8m×31.75m×7.5m,该系统冲洗气量为54m3/min。为保证反冲洗效果,目前系统设置为单次仅冲洗1/2池体,冲洗强度可达1.67L/(s·m2),冲洗时间为2~4min。当藻类附着较多时可考虑重复冲洗,能极大改善沉淀效果。在实际工程设计过程中,一般选择合适气源及气源敷设施工最短线路进行改造。二期工程使用V型滤池反冲洗风机作为气源,设置气量调节电动阀门,减少管路开挖铺设距离,自主编制自控程序和上位机画面。在实际设计过程中,整个气体反冲洗由主管、支管、穿孔气管组成,其中主管上设置电动阀,通过调整风机频率控制冲洗气体的输出量,气体经过主管引至各支管中,再由固定在支管上的穿孔气管平均布置到池中。配套设计1套自动控制系统,通过在上位机操作系统设定冲洗时间、风机参数,点击一键启动便可实现高效沉淀池自动反冲洗。

高效沉淀池单体设计的气冲管路布置和实际气管布置效果见图3。

整个穿孔气管布置遵循斜向下八字型开孔方式,可减少对斜管的冲击以保护斜管结构,同时对高压气体缓冲减压可形成更大气泡以提高反冲效果。

在实际冲洗过程中,可关闭进水阀门,同时通过放空或者排泥的方式将水位降至集水槽底部,防止气体反冲的泥水由气泡带至下一工艺构筑物,影响出水水质。

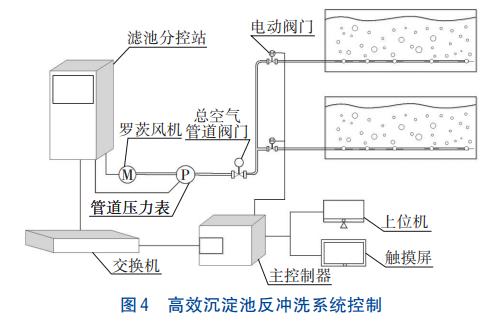

整个高效沉淀池反冲洗系统控制见图4。在实际自动反冲洗过程中,通过控制空气阀门对高效沉淀池斜管进行分步冲洗,并根据生产工艺实际情况在触摸屏或上位机上对冲洗时间、停止时间及冲洗周期等参数进行设置后即可自动运行。

4、结论

污水处理厂一般采用斜管沉淀池作为深度处理单元,普遍会遇到斜管上沉积的化学污泥或藻类难以清理的问题。从“光伏+反洗”复合工艺对高效沉淀池的除藻效果来看,总体运行效果比较理想,其中光伏板遮阳有效避免了阳光直射,气体反冲洗则对斜管附着藻类有较好的清除效果,最终两种控制措施的相互结合极大提高了处理效率,具有较高的推广价值。

①除藻作用。高效沉淀池“光伏+反洗”复合工艺运行以来,池内藻类滋生情况基本消失,在抑制藻类繁殖、保证斜管不积泥、无藻类附着、保持斜管沉淀效果等方面作用明显。

②经济效益。高效沉淀池“光伏+反洗”复合工艺带来的经济效益主要有三个方面:一是减少了因频繁放空高效沉淀池而耗费的人力物力。二是降低了各种药剂的投加量,其中混凝剂铁盐投加量由20mg/L降为18mg/L,年消耗量降低约424t;次氯酸钠消毒剂投加量由20mg/L降为19mg/L,年消耗量降低约212t;药剂使用成本共降低约34.8万元/a。三是光伏电站长达25年的运行周期也为厂区提供了部分稳定的电力供应,可节省电费成本约38.0万元/a。(来源:中原环保股份有限公司)