1 引言

目前,自然水体中的磷主要来自工业、生活及养殖业废水 等点源污染源和农业土壤等面源污染源.点源污染比较集中,其污染已经基本得到控制,但面源污染还没得到有效控制.且近年来,由于农业生产要求的不断提高和农业投入的相应增加,使得以氮、磷为代表的面源污染造成的环境问题日益突出,农田氮、磷素流失引起的地表水环境恶化日趋严重,由农田磷素造成的面源污染对当今世界水质恶化构成了很大的威胁.

河岸带是介于陆地与河流之间的过渡地带,是连接水生生态系统和陆地生态系统的重要枢纽,被认为是去除进入水体(河流、湖泊)污染物的有效“汇”,在防治农业面源污染、保护和改善河流水质方面有着极其重要的作用.人类的农业活动是河流最主要的沉积物输入来源,农业活动削弱了地表的水土保持能力,在暴雨期间,大量的土壤、泥砂等物质通过地表径流输入河流,不仅使河床淤积,而且使河流的水质和生境恶化.土壤中无机胶体与有机胶体很少单独存在,它们常常通过各种力紧密结合,形成土壤有机无机复合体,土壤有机无机复合体是土壤区别于母质的基本特征之一.在土壤演变过程中,有机无机复合体不仅是土壤肥力的重要物质基础,也是污染物的过滤器,对于污染物质的迁移和积累具有重要作用.由于不同粒径的有机无机复合体中有机物和矿物质的结合方式不同,导致它们在对污染物的束缚能力及生物有效性等方面都存在差异.污染物在土壤微环境中的空间分异性,很大程度上受有机无机复合体分配的制约,进而影响其土-水和土-气界面的环境迁移性和生物有效性.底泥是形成沉积岩的物质,一般为母岩的风化产物、火山物质、有机物质等沉积岩的原始物质成分,目前,但也有部分来源于岸边被冲刷进入到水体中的土壤,因此,底泥和岸边土壤在组分上具有一定的关联性.关于底泥和土壤有机无机复合体对磷的吸附研究并不多见.

磷从农田土壤进入河流、水库等水体是连续动态的变化过程,其在土-水界面和泥-水界面间的迁移转化是相互联系和影响的,这一过程决定了农业面源对水体的污染贡献.因此,有必要研究河流底泥及岸边土壤对磷的吸附特征,进而了解通过面源途径由土壤进入到底泥中的磷的迁移转化及在不同粒级固相介质间的再分别配.基于此,本研究选择长春市新立城水库中的底泥及岸边土壤为研究对象,通过室内模拟吸附试验研究磷在传输过程中,底泥、土壤及二者有机无机复合体(包括砂粒、粉粒、粘粒)对磷的吸附特性和能力,并分析不同粒级复合体对磷的吸附贡献,从而判断以上固相物质对该流域水体磷迁移所起的作用.这对于全面了解磷素从农田土壤进入水体的迁移转化机制,以及水体富营养化的防控具有重要的理论意义.

2 材料与方法

2.1 供试底泥和土壤样品的采集及有机无机复合体的制备

选择长春新立城水库和河岸带土壤为研究对象,在新立城水库(125°22′05″ E,43°40′43″ N)内布设5个采样点(水体中心1个,浅水区4个),采集0~10 cm底泥样品.与此对应在岸边20 m范围内,采用蛇形采样法,采集地表 0~10 cm的土壤(土壤类型为黑土)样品5份,每个样品重约1 kg.将采集的样品带回实验室自然风干,去除动植物残留物及砂石后,采用四分法分别获取1 kg的土壤样品和底泥样品,磨碎过60目筛.采用超声分散法提取不同粒径有机无机复合体,包括砂粒(>20 μm)、粉粒(2~20 μm)、粘粒(<2 μm),提取出的复合体风干后用于吸附实验使用.供试底泥和土壤样品的主要理化性质见表 1.

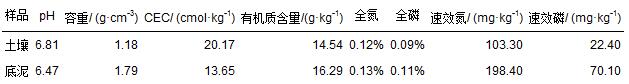

表1 样品的基本理化性质

2.2 底泥、土壤及其有机无机复合体对磷的吸附实验

2.2.1 吸附热力学

称取若干份过60目筛的风干底泥、土壤样品及二者的有机无机复合体样品各2.500 g,置于100 mL玻璃三角瓶中,依次加入磷浓度为0、3、5、10、15、25、40、60、80、100 mg · L-1的KH2PO4溶液50 mL,支持电解质为KCl(0.01 mol · L-1).室温下振荡24 h,将悬浊液转移到离心管中,以3000 r · min-1的转速离心10 min后,小心倾倒获取上清液,用钼锑抗比色法测定上清液中的磷,即得到平衡后溶液中磷的浓度,差减法获得吸附量,每个处理设置3次重复.用Langmiur和Freundlich方程对数据进行拟合分析.

2.2.2 吸附动力学

选择磷的浓度为50 mg · L-1,进行底泥、土壤及二者有机无机复合体对磷的吸附动力学实验,吸附时间分别为 0、0.25、0.5、1、2、5、10、24、32、48 h,其它操作同热力学吸附实验.用一级动力学方程、二级动力学方程、Elovich方程对数据进行拟合分析.

3 结果与讨论

3.1 底泥、土壤及其有机无机复合体对磷吸附的热力学特征

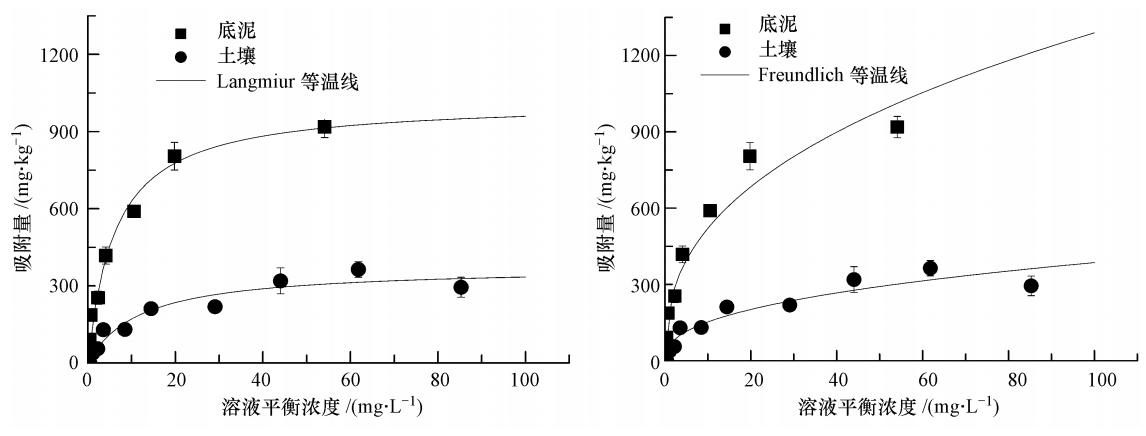

用平衡法研究底泥、土壤体系的吸附现象时,常采用Langmuir方程和Freundlich方程来拟合其固体表面吸附量和平衡溶液浓度之间的关系.根据磷吸附实验数据绘制等温吸附曲线,结果见图 1,拟合参数见表 2.由图 1可以看出,自然水体底泥和土壤对磷的吸附均符合Langmuir和Freundlich吸附等温线,两个等温吸附方程拟合程度均达极显著水平,可决系数在0.901~0.984之间.由表 2中的数据可以看出,底泥对磷的最大吸附量Γmax(1018 mg · kg-1)约为土壤对磷的最大吸附量的3倍(374 mg · kg-1).一些研究结果表明,底泥中氮、磷和有机质含量对其吸附磷具有重要影响.通常情况下,随着底泥碎屑程度的增加,其有机质、氮、磷的含量也随之增加,其对磷的吸附量、吸附效率也会增加.本研究表 1中的数据显示,底泥中有机质、氮、磷含量均高于岸边土壤,这是造成底泥对磷的吸附量大于土壤的直接原因.吸附能常数(KL)是反映吸附能力的重要参数,KL值越大,表明固相物质对磷酸根离子的吸附速率相对越快.底泥和土壤对磷的吸附能常数分别为0.162 L · mg-1和0.085 L · mg-1,说明同种条件下底泥对磷的吸附速率大于土壤.Γmax · KL表示固相体系吸附溶质时的缓冲能力,从表 2中的Γmax · KL值可以看出,底泥固液体系对磷的缓冲能力最强.表明在自然水体系中,磷浓度变化较大时,底泥能维持较好的对磷的净化作用.但另外一方面,水体环境条件变化时,底泥也是水体磷污染的较大来源.对于底泥和土壤,Freundilch吸附等温曲线方程的常数n变化不大,KF值变化较大,说明在一定浓度范围内,决定底泥和土壤对磷吸附能力的是KF值的大小.KF值愈大,其吸附量愈大,即底泥对磷的吸附量大于土壤.

图 1 底泥和土壤对磷吸附的Langmuir(a)和Freundlich(b)等温线

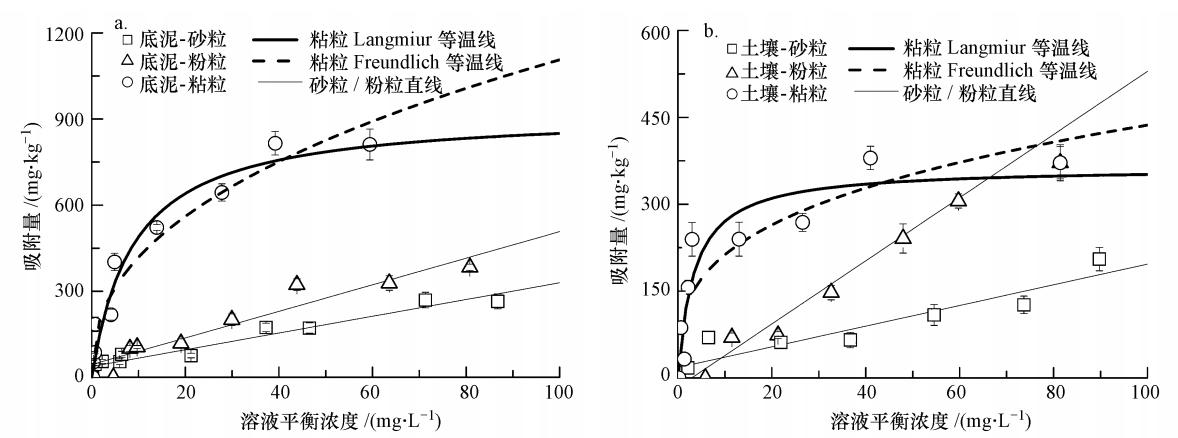

表2 底泥、土壤及其有机无机复合体吸附磷的热力学方程相关参数

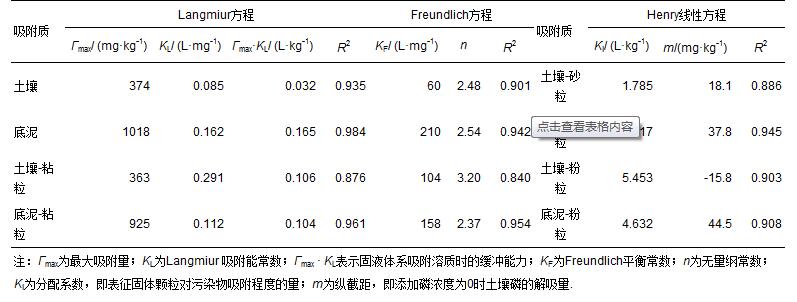

底泥及土壤各复合体对磷的吸附热力学数据见图 2,拟合参数见表 2.由图可知,粘粒复合体对磷的吸附均很好地符合Langmuir和Freundlich方程,两个等温吸附方程的拟合程度均达极显著水平,可决系数在0.840~0.961之间,而粉粒复合体和砂粒复合体对磷的吸附符合Henry线性方程.在实验浓度范围内,粘粒复合体对磷的吸附量均大于粉粒复合体和砂粒复合体的吸附量.由表 2可以看出,底泥粘粒复合体的最大吸附量(925 mg · kg-1)是土壤粘粒复合体最大吸附量(363 mg · kg-1)的2.5倍,底泥粘粒复合体对磷的吸附缓冲能力Γmax · KL(0.104 L · kg-1)与土壤粘粒复合体相当(0.106 L · kg-1).Henry线性方程拟合参数中的Kl代表固相物质对磷的吸附程度,由图可知,底泥、土壤粉粒复合体对磷的吸附量均大于砂粒复合体,且土壤粉粒复合体对磷的吸附量大于底泥粉粒复合体,而土壤砂粒复合体对磷的吸附量小于底泥砂粒复合体对磷的吸附量.这是由于不同粒径的颗粒具有不同的比表面积和质量,对磷在固液界面上交换的影响存在差异.一般来讲,吸附颗粒中粘粒含量高,表面积大,则表面能强,对磷的吸附量就越大.底泥、土壤粉粒和砂粒复合体的吸附等温线是穿过浓度坐标而不通过原点的交叉式曲线,即吸附等温方程的截距m ≠ 0,这是由于天然固相介质中往往吸附一定量的磷,而这部分已经结合在固相介质上的磷与吸附实验中吸附的磷在固液分配性质和结合力上可能不同造成的.

图 2 底泥和土壤有机无机复合体对磷吸附的热力学等温线

3.2 底泥、土壤及其有机无机复合体对磷吸附的动力学特征

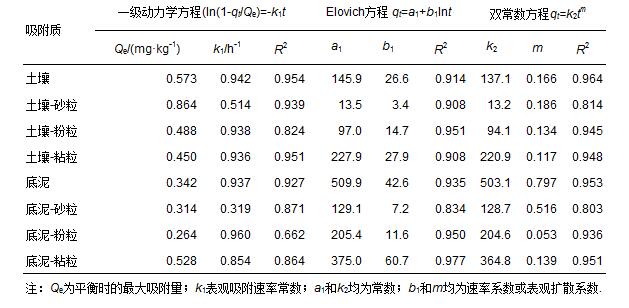

利用一级动力学方程、Elovich方程和双常数方程拟合水体底泥、岸边土壤及二者有机无机复合体对磷的吸附动力学数据,结果见图 3,拟合参数见表 3.由表 3中的可决系数可知,底泥、土壤及其二者的有机无机复合体对磷的吸附动力学数据均符合一级动力学方程.Elovich方程和双常数方程.沉积物对磷的吸附是十分复杂的动力学过程,通常包括快吸附和慢吸附.在吸附的初始阶段,吸附速率很快,这是因为磷主要吸附在固相物质的外表面.当外表面达到吸附饱和时,磷进入到粒子间,主要由颗粒的内表面进行吸附.底泥、土壤及其粘粒复合体对磷的吸附基本在24 h达到平衡,而底泥、土壤粉粒和砂粒复合体对磷的吸附基本在10 h达到平衡,这一结果与其它地区沉积物吸附磷的结果一致.

图 3 底泥和土壤有机无机复合体对磷吸附的动力学曲线

表3 底泥和土壤有机无机复合体对磷吸附的动力学拟合参数

3.3 底泥及土壤各级有机无机复合体对磷的吸附贡献

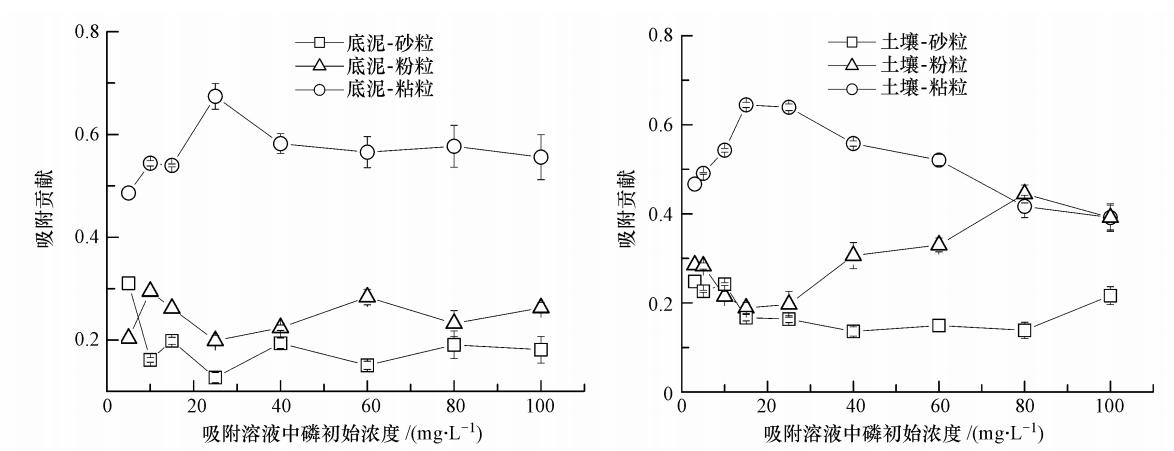

底泥及土壤各级复合体对磷的吸附贡献见图 4.由图可知,底泥粘粒复合体和土壤粘粒复合体对磷的吸附贡献较大(60%左右).对于底泥粉粒复合体,在吸附液初始磷浓度为3~100 mg · L-1范围内,粉粒复合体对磷的吸附贡献大于砂粒复合体,且二者间的差异基本稳定在5%~10%.对于土壤各级复合体而言,在吸附液初始磷浓度小于25 mg · L-1时,粉粒复合体和砂粒复合体对磷的吸附贡献基本相当,吸附液初始磷浓度大于25 mg · L-1时,粉粒复合体的吸附贡献逐渐增加,砂粒复合体的吸附贡献基本维持不变,当初始磷浓度为80、100 mg · L-1时,粘粒复合体和粉粒复合体的吸附贡献相等.有研究表明,颗粒对磷的吸附除了与有机质、氮和磷的含量有关外,还与Al2O3和Fe2O3等金属氧化物的含量有正相关关系,与SiO2的含量具有负相关关系(刘敏等,2002;Slomp et al., 1998).而从化学组成上看,Al2O3和Fe2O3等金属氧化物优先分布在粘粒复合体中,而SiO2则主要分布在砂粒复合体中.因此,粘粒复合体由于具有较大的比表面积和较高的金属氧化物等活性基团,使得其对磷的吸附贡献最大.具体参见污水宝商城资料或http://www.dowater.com更多相关技术文档。

图 4 底泥和土壤有机无机复合体对磷的吸附贡献

4 结论

1)对于长春新立城水库底泥及岸边土壤及二者有机无机复合体对磷的吸附特征研究表明,自然水体底泥对磷的吸附大于岸边土壤对磷的吸附,且二者对磷的吸附热力学均符合Langmuir方程和Freundlich方程.当磷浓度变化较大时,底泥能维持较好的对磷的净化作用.底泥和土壤对磷的吸附能常数分别为0.162 L · mg-1和0.085 L · mg-1,说明同种条件下底泥对磷的吸附速率大于土壤.

2)在实验浓度范围内,对于底泥及岸边土壤各级复合体,粘粒复合体对磷的吸附量最大,对磷的吸附贡献最大,且吸附符合Langmuir方程和Freundlich方程;其次为粉粒复合体,砂粒复合体对磷的吸附量最小,且二者对磷的吸附均符合Henry方程.

3)自然水体底泥、岸边土壤及二者有机无机复合体对磷的吸附动力学均符合一级动力学方程、Elovich方程和双常数方程,且底泥、土壤及二者粘粒复合体对磷的吸附基本在24 h达到平衡,而底泥、土壤的粉粒和砂粒复合体对磷的吸附基本在10 h达到平衡.