在治理被污染的地下水时,必须对污染源的土壤、包气带和包水带同时治理。土壤或包气带可以通过焚烧、化学氧化及生物作用加以处理;包水带可以通过水力截获、氧化曝气、生物降解以及化学氧化进行治理,但若单纯使用上述任何一种方法很难使地下水恢复水质。通过氯同位素分析三氯乙烯(TCE)在含水层中的自然降解可知,在包气带TCE经过几年后已有部分降解,而在包水带几乎不存在自然降解。在包水带净化这一领域,国内外学者还未达成共识。

目前国内地下水污染防治工作仅限于对污染状况的检测和评价,西欧、北美等地区的工业化国家已经采用“抽水—处理”系统对油罐及加油站渗漏、废弃物填埋场渗滤等造成的小范围地下水油类污染进行治理,并取得了一定成效。但经过20多年的应用,人们普遍认识到“抽水—处理”系统往往运行周期长、费用高、难于达到地下水水质恢复的最终目的。本研究拟利用二氧化氯作为氧化剂,并结合曝气、微生物技术及水力截获技术,使地下水中油类污染物的浓度较大程度地降低。利用二氧化氯作为氧化剂主要是由于它的强氧化性、强杀菌效果以及在氧化消毒过程中不会生成三卤甲烷等有毒害作用的氯代有机物。目前,国外已有部分地区使用二氧化氯作为地下水污染治理中的氧化消毒剂。

1 研究区及治理工程概况

在研究区的水源地上,建有齐鲁石化公司的一系列生产车间,在生产过程中跑、冒、滴、漏等现象时有发生,加之生产污水的排放以及部分不合标准的农灌水的使用,使该区地下水水质受到不同程度的污染,部分水质已不符合饮用水水质标准,其油类污染物浓度达到1.0 mg/L。在30×104t乙烯工程地带污染更为严重,其油类污染物的浓度近30mg/L,严重影响着当地居民及公司职工的生活和生产,威胁到整个水源地的使用。

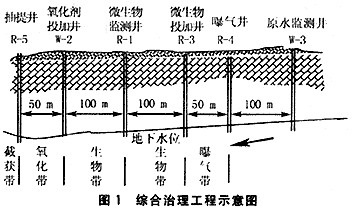

由于研究区的地质构造及水文地质条件复杂,包气带及石灰岩含水层石油污染严重,任何单一的技术很难在现场达到有效治理。因此,在研究区污染最为严重的30×104t乙烯工程所在地5km2范围内作一试验性治理示范区,进行污染源控制与实施水力截获、曝气、化学氧化以及生物处理等治理技术联合运行的综合治理。治理工程示意图如图1所示。各井的间距主要由人工流场条件下地下水流动速度、氧化剂治理的可能有效宽度以及微生物的生长速度和治理带的有效宽度等因素决定。

|

在图1中,W—3外围水质较好;通过R—5的抽水,可以在其周围形成漏斗区,使西部的污染物不能向东迁移,同时R—4、R—3、R—1和W—2处的水向R—5处流动。通过这几口井的联合运行,既可以有效地控制地下水中油类污染物的进一步扩散,又可以有效地去除残留在地下含水层中的油类污染物,减轻地下水石油污染,恢复水质。

通过曝气井将空气直接注入被污染的含水层中,借助空气中的溶解氧与污染物作用以及气泡在地下水中运移将部分易挥发的有机物吹脱,同时含水层的曝气也会提高地下水中的溶解氧浓度,促进微生物的生长与净化效能。水中的微生物是通过严格筛选的对去除原水中石油污染物特别有效的菌种,将这些菌种通过R—3注入污染的含水层中,水中的有机污染物作为微生物的食物链,从而使含水层中的石油污染物得以分解氧化。

2 二氧化氯去除石油污染物的可行性研究

2.1 研究区中主要污染物

根据治理区的地下水化学成分分析,水中的石油污染物种类繁多,性质复杂。对研究区地下水样进行色—质联机分析,结果表明地下水中的有机物达数十种,其中大多数为石油裂解产物或带有各种官能团的烃类衍生物(如芳香类、烷烃类、烯类和各种酚、酸、醛、酮、酯等),另外还有部分毒性较强、对人体危害较大的有机物(如萘等)。

2.2 二氧化氯对石油类物质去除效果的研究

由于研究区被污染的地下水中石油类污染物的组成十分复杂,因此,为研究二氧化氯对其污染物的去除效果以及二氧化氯的最佳使用条件,利用治理区污水配水,对油类污染最为严重的研究区地下水进行了除油试验研究。

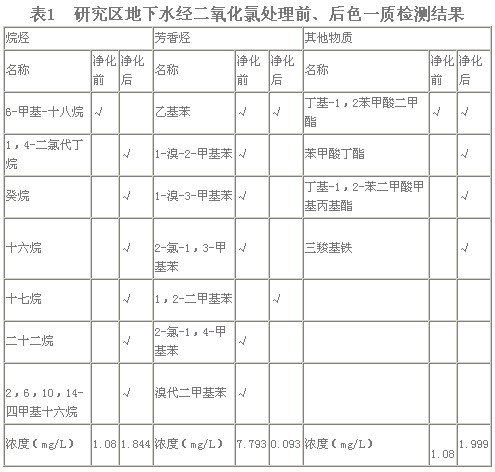

地下水经色—质联机分析被检测出的几十种有机物和经过二氧化氯处理后的测定结果如表1所示。

|

由表1可见,净化前水中有机物主要是各种芳香烃物质,净化后水中芳香烃浓度已极低,而烷烃类、酯类和其他低分子物质的浓度明显增加。由此可以推断,经二氧化氯处理后,水中大部分芳香烃有机污染物被去除,另一部分可被氧化降解为烷烃、酯类和其他低分子物质。一般认为,水中芳香烃物质危害性较大,多具有较大的毒性和致癌性,而烷烃、酯类和其他低分子物质的危害性小得多。因此,二氧化氯处理不仅可使水中有机污染物的总量显著降低,而且可改变原来这些污染物的性质,减少危害。

2.3 二氧化氯除油后的Ames试验分析

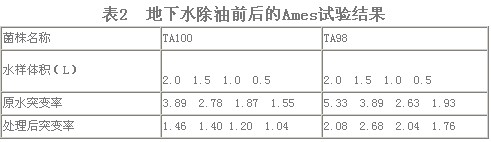

取经二氧化氯净化前、后的研究区水源地地下水作Ames试验,其结果见表2。

|

由表2可知,对于TA100菌株,原水的4个水样呈现阳性结果,其中两个水样的突变率>2,剂量反应基本呈直线关系,说明原水对TA100菌株有较强的致突变活性。同样对于TA98菌株,原水的4个水样也均呈现阳性结果,其中三个水样的突变率>2,剂量反应关系基本为直线,说明原水对TA98菌株也有较强的致突变活性。

而在净化后,TA100菌株的4个水样突变率均<2,剂量反应关系没有明显的线性关系,对于TA98菌株,出水的4个水样突变率均在2左右,剂量反应关系也没有明显的线性关系。这表明净化后水中致突变活性已大大降低,尤其对TA100菌株已基本不存在致突变活性。

由Ames试验可知,被油类物质污染的水经过投加二氧化氯处理后,致突变活性明显降低,与同一取水点水样色—质联机检测结果相吻合,即水中毒害作用较强的物质(例如苯系物)已转化为毒害作用较小或者没有毒害作用的物质。

3 工程应用

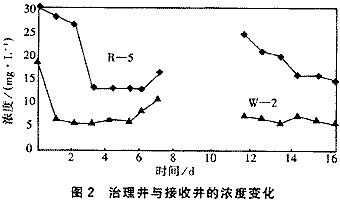

本试验首次将二氧化氯氧化技术应用于现场工程。地下氧化试验是以W—2号孔作为氧化剂的投加井,R—5号井同时兼作接收井。经射流器将二氧化氯气体连续投入到投加井内106 m处,投加量为1.2 kg/h,在R—5号井的漏斗范围内氧化剂可全部接收。接收井周围地下水中石油浓度的本底值为29.7mg/L,氧化处理的地下水抽出后含油量的变化如图2所示。

|

由图2可见,无论是在治理井W—2还是在接收井R—5中,油类污染物的浓度总体均呈下降趋势,在第7天因故障而暂停治理后,油类污染物的浓度又呈回升。但继续处理5天后,水质有所恢复。

氧化剂投加井W—2和监测井R—5中石油污染物的去除率均>50%。由此可知,对于地下水治理,由于水质具有不稳定性,使得治理工程要求在大面积的范围内对整个包水带、包气带进行彻底治理,才能使地下水水质最终达到恢复的目的。

氧化试验是在截获带内进行的,处理前后的水质变化经色—质联机分析,氧化前地下水中检测出14种有毒性、致癌物质,经处理后已有5种致癌物质被去除,总油量已由初始的29.7 mg/L下降了50%左右。在氧化过程中也产生了一系列次生产物,但没有一种是有毒、致癌物质。

4 结语

室内试验和现场试验都充分表明,二氧化氯氧化能力强,具有较强的杀菌消毒功效。它对石油污染物具有较好的去除作用,可使芳香烃等有毒、有致癌性的有机物氧化降解为毒性较小、无致癌作用的小分子物质。

二氧化氯具有抑制“三致”物质作用,将二氧化氯氧化技术与水力截获技术、曝气技术及微生物技术相结合,在去除地下水中石油污染物方面非常有效且处理成本低,具有社会效益和经济效益,因此,采用二氧化氯治理地下水污染是十分有利的。来源:中国给水排水