申请日2021.02.08

公开(公告)日2021.08.27

IPC分类号C02F9/14; C02F3/34; C02F3/30; C02F7/00; C02F101/10; C02F101/16

摘要

本发明申请公开了一种流化床生物膜污水处理方法及系统,包括推流器和曝气装置,还包括厌氧池、好氧池和二次沉淀池,通过PVA载体,可实现在池容不变的情况下,提高系统总的微生物承载能力,PVA载体表面形成的生物膜,即可大大增加系统可承载的微生物总量,又无需大容量处理池,使得不能系统在池容不变的情况下加快系统处理效率;通过本方法和系统,系统生化降解污染物的速度提升,整体处理效率的提升使得较小的池容即可处理较大水量的污水,在实际工程中,处理同样水质水量的污水,使用本方法和系统所需池容仅为传统活性污泥法的一半;通过本方法和系统,无需硝化液回流,无需设置缺氧池,大大简化处理流程,提高处理效率。

权利要求书

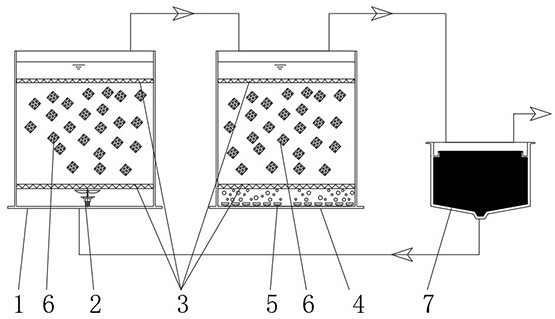

1.一种流化床生物膜污水处理系统,包括推流器和曝气装置,其特征在于:还包括厌氧池、好氧池和二次沉淀池,所述厌氧池与好氧池连接且连通,所述好氧池与二次沉淀池连接且连通,所述二次沉淀池的底部与厌氧池的底部连接且连通,所述厌氧池的底部设有推流器,所述好氧池的底部设有曝气装置,所述厌氧池的上部和下部均设有挡板,所述好氧池的上部和下部均设有挡板,所述厌氧池与好氧池内均设有PVA载体且PVA载体位于两池的两挡板之间,所述好氧池和厌氧池的上部的挡板上皆设有载体注加口。

2.一种使用权利要求1所述混合生长型污水处理系统的固定床生物膜污水处理方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

S1.培养第一天,向厌氧池中投入器池容的20%数量的污水,开启厌氧池底部的推流器,同时向厌氧池中投加第一批人工复配的厌氧菌剂,厌氧菌剂包括酵母菌、水解细菌、产甲烷菌,投加量为每立方米池容50克;

S2. 培养第一天,向好氧池中投加其池容的15%数量的污水,开启曝气装置,保持溶解氧约4mg/L左右,同时向好氧池中投加第一批人工复配的好氧菌剂,好氧菌剂包括枯草芽孢杆菌、微球菌属、聚磷菌,投加量为每立方米池容50克;

S3.培养第一天,向厌氧池和好氧池中注加污水,水位约到达池容2/3时停止注水,保持推流器和曝气装置常开,培养好氧菌剂和厌氧菌剂4天;

S4.培养第五天,通过好氧池和厌氧池上部挡板的载体注加口向厌氧池和好氧池内投加PVA载体,投加量为池容的10%,并同时投加第二批微生物菌剂,菌剂类型与第一次类似,但好氧池中加入硝化细菌和反硝化细菌,菌剂投加量为每立方米池容150克,继续培养5天;

S5.培养第十天,PVA载体上和好氧池、厌氧池中的污水中微生物逐渐成熟,数量达到峰值, PVA载体上逐渐出现黄色生物膜,继续培养2天;

S6. 培养第十二天,开始继续向系统内注水,直至达到二次沉淀池的排水口位置停止,好氧池和厌氧池闷曝三天;

S7.培养第十五天,开始每日继续向厌氧池内进水,首日进水量为设计进水量的10%,后续每日增加10%进水量直至达到设计进水量,在此期间二次沉淀池沉积的污泥全部通过增压设备回流至厌氧池中;

S8.培养第二十六天,排出好氧池和厌氧池中污泥;

S9.此后本系统以正常水量运行。

说明书

一种流化床生物膜污水处理方法及系统

技术领域

本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种流化床生物膜污水处理方法及系统。

背景技术

随着我国经济飞速发展,生活污水和工业污水水质和水量均发生了变化,排水指标也随着国家环保大战略的背景下提升。我们需要更小的池容处理更多的废水,也需要借助有限的池容提高污染物降解效率,未来在用地越发紧张的背景下,势必要求污水处理厂占地更小、处理效率更高、系统更加稳定、污泥产量更少。而在水质水量波动较大的污水处理中,活性污泥本身结构容易受到冲击,出现污泥膨胀、污泥上浮、沉降性差等故障,且恢复起来往往需要停机处理,面对未来小处理厂高效处理大水量的趋势显然不符。另外,由于活性污泥本身承载微生物数量有限(活性污泥承载微生物量约2-3克/升),如需提高排水水质标准,则需要更高的活性污泥浓度,或更大的生化处理池容,二者皆直接导致基建费用、运行费用、和污泥处置费用的上升。

传统活性污泥法,经预处理后的废水首先进入厌氧池,厌氧池中有大量厌氧活性污泥经历:水解阶段;产酸发酵阶段;产氢产乙酸阶段;产甲烷阶段,降解部分有机物,同时厌氧活性污泥中的微生物将大分子有机物水解为小分子易降解有机物,在缺氧池,污水与好氧池回流的硝化液混合,在活性污泥中反硝化细菌作用下将硝态氮转化为氮气从系统中排出,污水由缺氧池进入好氧池,由活性污泥中的好氧微生物继续降解有机物,降低BOD,同时硝化细菌将氨氮和有机氮转化为硝态氮,并通过硝化液回流返送至缺氧池进行反硝化脱氮。二沉池将生化系统排出的活性污泥与水的混合物通过重力沉降进行泥水分离,分离后的上清液排出,沉降的活性污泥污泥部分回流至系统前端的厌氧池继续发挥作用。

传统活性污泥法系统,单纯以活性污泥为微生物载体,虽能解决很多水污染问题,但是随着环保需求的提高,该系统亦凸显出部分问题:

1、单位体积的活性污泥承载微生物数量有限(活性污泥生物膜承载量约2-5g/L),降解污染物效率一般,导致生化池普遍较大,市政污水处理厂上万立方的生化池已是司空见惯,占用宝贵土地面积。

2、由于硝化细菌和反硝化细菌对环境氧含量的不同要求,现有工艺只能设置缺氧池,通过污水在好氧池硝化反应后将硝化液回流至缺氧池进行反硝化的手段进行脱氮处理,相对浪费电力资源,还需要较大池容来满足回流的硝化液体积。

3、脱氮主力菌群硝化细菌世代生长周期长,需要较长的污泥泥龄,需要少排泥培养硝化细菌;聚磷菌群世代生长周期短,且最终以向污泥中释磷的方式去除水中磷,因此需要短泥龄,需要经常排出富磷污泥。二者在传统系统中有矛盾。

4、活性污泥系统在运行过程中有大量的剩余老化污泥产生,需要排出做污泥处置。费用较高,且易导致污染物转移。

发明内容

本发明意在提供一种流化床生物膜污水处理方法及系统。

为达到以上目的,提供如下方案:

一种流化床生物膜污水处理系统,包括推流器和曝气装置,还包括厌氧池、好氧池和二次沉淀池,所述厌氧池与好氧池连接且连通,所述好氧池与二次沉淀池连接且连通,所述二次沉淀池的底部与厌氧池的底部连接且连通,所述厌氧池的底部设有推流器,所述好氧池的底部设有曝气装置,所述厌氧池的上部和下部均设有挡板,所述好氧池的上部和下部均设有挡板,所述厌氧池与好氧池内均设有PVA载体且PVA载体位于两池的两挡板之间,所述好氧池和厌氧池的上部的挡板上皆设有载体注加口。

一种使用权利要求1所述混合生长型污水处理系统的固定床生物膜污水处理方法,所述方法包括以下步骤:

S1.培养第一天,向厌氧池中投入器池容的20%数量的污水,开启厌氧池底部的推流器,同时向厌氧池中投加第一批人工复配的厌氧菌剂,厌氧菌剂包括酵母菌、水解细菌、产甲烷菌,投加量为每立方米池容50克;

S2. 培养第一天,向好氧池中投加其池容的15%数量的污水,开启曝气装置,保持溶解氧约4mg/L左右,同时向好氧池中投加第一批人工复配的好氧菌剂,好氧菌剂包括枯草芽孢杆菌、微球菌属、聚磷菌,投加量为每立方米池容50克;

S3.培养第一天,向厌氧池和好氧池中注加污水,水位约到达池容2/3时停止注水,保持推流器和曝气装置常开,培养好氧菌剂和厌氧菌剂4天;

S4.培养第五天,通过好氧池和厌氧池上部挡板的载体注加口向厌氧池和好氧池内投加PVA载体,投加量为池容的10%,并同时投加第二批微生物菌剂,菌剂类型与第一次类似,但好氧池中加入硝化细菌和反硝化细菌,菌剂投加量为每立方米池容150克,继续培养5天;

S5.培养第十天,PVA载体上和好氧池、厌氧池中的污水中微生物逐渐成熟,数量达到峰值, PVA载体上逐渐出现黄色生物膜,继续培养2天;

S6.培养第十二天,开始继续向系统内注水,直至达到二次沉淀池的排水口位置停止,好氧池和厌氧池闷曝三天;

S7.培养第十五天,开始每日继续向厌氧池内进水,首日进水量为设计进水量的10%,后续每日增加10%进水量直至达到设计进水量,在此期间二次沉淀池沉积的污泥全部通过增压设备回流至厌氧池中;

S8.培养第二十六天,排出好氧池和厌氧池中污泥;

S9.此后本系统以正常水量运行。

本发明的有益效果:

1、通过PVA载体,可实现在池容不变的情况下,提高系统总的微生物承载能力,PVA载体表面形成的生物膜,即可大大增加系统可承载的微生物总量,又无需大容量处理池,使得不能系统在池容不变的情况下加快系统处理效率;

2、通过本方法和系统,使得系统内稳定生长的微生物密度大大提升,系统生化降解污染物的速度提升,整体处理效率的提升使得较小的池容即可处理较大水量的污水,在实际工程中,处理同样水质水量的污水,使用本方法和系统所需池容仅为传统活性污泥法的一半;

3、通过本方法和系统,无需硝化液回流,无需设置缺氧池,大大简化处理流程,提高处理效率。

(发明人:李庚;魏云东;白华)