申请日2020.08.24

公开(公告)日2021.03.23

IPC分类号C02F9/14; C02F3/30

摘要

本实用新型涉及污水处理,具体地说是一种可升降微动力村镇污水处理装置,包括上端开口的污水处理池或污水处理容器,从左至右依次设有由隔板间隔开的互不连通的厌氧区、缺氧区、好氧区、第一沉淀池、第二沉淀池;本装置在运行稳定性和保障出水水质达标等方面效果是十分显著的。

权利要求书

1.一种可升降微动力村镇污水处理装置,其特征在于:

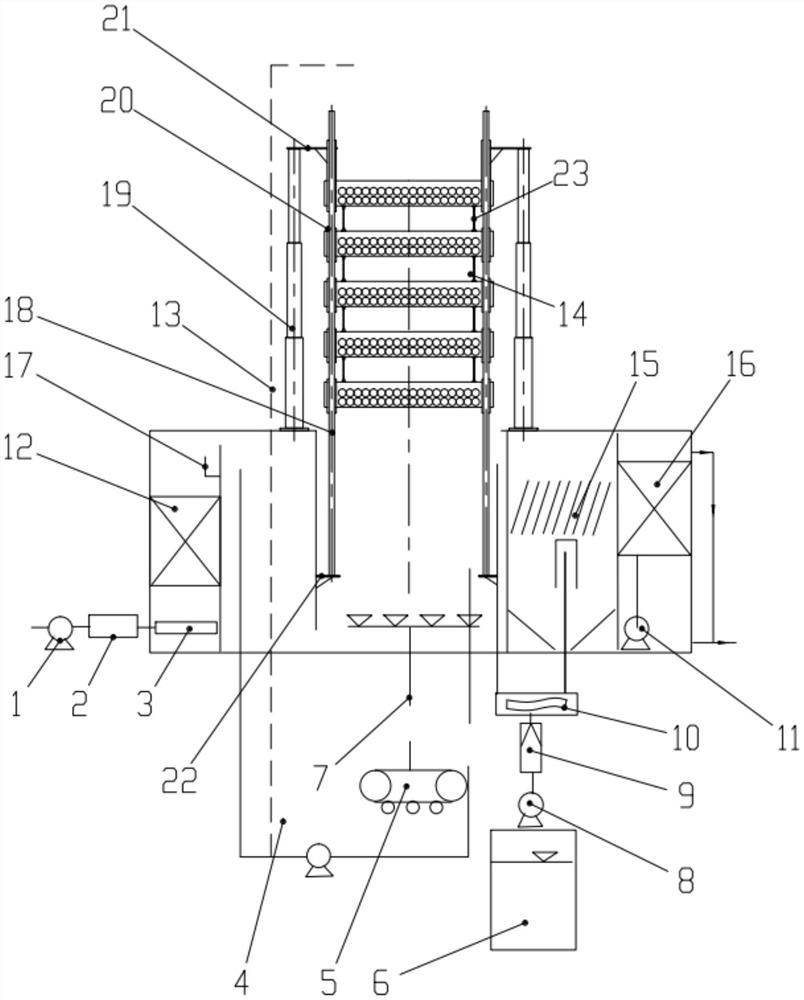

包括上端开口的污水处理池或污水处理容器,从左至右依次设有由隔板间隔开的相互独立的厌氧区、缺氧区、好氧区、第一沉淀池、第二沉淀池;

于厌氧区底部设有穿孔布水器,穿孔布水器(3)的进水口通过进水提升泵(1)经进水流量计(2)与待处理污水水源相连;于厌氧区中部设置有绳型填料;

于厌氧区与缺氧区相间隔的隔板顶部设有连通厌氧区与缺氧区的溢流槽、作为厌氧区出水口,于缺氧区内的中下部配置有搅拌器;

于缺氧区与好氧区相间隔的隔板底部设有连通缺氧区与好氧区的通孔、作为缺氧区出水口;好氧区内的底部配置有盘式曝气器,外部空气通过曝气风机(5)和气体流量计(7)后与盘式曝气器的进气口相连;于好氧区内的中部和上部设有好氧填料层,好氧填料层为可升降式结构,于好氧区上开口端设有驱动好氧填料层上下往复移动的液压油缸,构成可升降生物接触氧化填料系统(14);好氧填料层由从上至下的3-10个填料层依次间隔层叠而成,每个填料层均由一上端开口的、中空的密闭钢制槽体构成,钢制槽体的底面为一筛板,使槽底部作为一透水板,每个钢制槽体内均装填有卵石填料,卵石填料平铺在槽体内;

于好氧区内的上部设有溢流管,溢流管的一端位于好氧区内的上部作为溢流水进口、另一端与管道混合器的第一进水口相连,管道混合器的出水口通过管路伸入至第一沉淀池的中部,絮凝剂溶药箱内的药液经投药计量泵和投药流量计与管道混合器的第二进水口相连;

于缺氧区与好氧区之间设有回流管,回流管进水口位于好氧区内的中下部,回流管出水口位于缺氧区内的上部,于回流管上设有大比例内回流泵(4);

于第一沉淀池中部设有一钟罩,钟罩为下端开口、上端密闭的中空容器,位于第一沉淀池中部的与管道混合器出水口相连的管路出口伸入钟罩内,于第一沉淀池内的上部(钟罩上方)设有蜂窝斜管填料,形成斜板沉淀区;第一沉淀池底端内部(钟罩下方)为一上端开口、下端密闭的中空倒锥台形结构,作为沉淀收集腔;

于第一沉淀池与第二沉淀池相间隔的隔板顶部设有连通第一沉淀池与第二沉淀池的溢流槽、作为第一沉淀池出水口,于第二沉淀池中上部设有砂滤层区;于第二沉淀池底部设有出水口;于第二沉淀池下部的砂滤层区下方设有反洗水泵(11),于第二沉淀池上部的砂滤层上方设有反洗水出口。

2.按照权利要求1所述的可升降微动力村镇污水处理装置,其特征在于:

所述可升降生物接触氧化填料系统(14),通过液压油缸控制好氧填料层升降,可使好氧填料层升起移动至好氧区上方离开好氧区、或回落移动至好氧区内;

絮凝剂溶药箱内装填的为质量浓度8-12%PAC溶液或质量浓度3-5%的聚合氯化铝铁PAFC絮凝剂。

3.按照权利要求1所述的可升降微动力村镇污水处理装置,其特征在于:

回流管出水口位于缺氧区内的上部靠近缺氧池顶部进水口处,实现进水与回流液的充分混合。

4.按照权利要求1所述的可升降微动力村镇污水处理装置,其特征在于:

所述可升降生物接触氧化填料系统(14)的具体结构为:

滑道杆(18)为2个以上,2个以上的滑道杆(18)竖向设置、均匀分布于槽体的四周,每个所述滑道杆(18)下端均固接或焊接在一底部支撑件上,所述底部支撑件(22)固接或焊接在好氧区内的容器的侧壁面或底面上;2个以上多级液压缸(19)固定在好氧区上开口端的平面上,3-10个的填料箱从上至下依次顺序设置,相邻填料箱之间通过钢丝绳连接;每个填料箱外壁面上均焊接有2个以上限位套管(20),各个填料箱上的限位套管个数相同、且相对应的、均匀分布地竖向固接或焊接在填料箱外壁面,从上至下3-10个填料箱上的相对应的限位套管同轴设置,该限位套管套设在滑道杆上,并与滑道杆可相对滑动;位于最上面的填料箱的限位套管通过提升连接件与多级液压缸的液压杆连接;需要填料箱上升时,多级液压缸中的液压杆向上伸出,提升连接件(21)随液压杆上升,首先最上层填料箱上限位套管(20)带动填料箱沿滑道杆(18)上升,最上层填料箱和下一层的填料箱间的最上层钢丝绳(23)被拉直,拉直的钢丝绳带动下一层的填料箱提升;依次类推,最终实现3-10个填料箱提升至设计所需高度。

5.按照权利要求1或4所述的可升降微动力村镇污水处理装置,其特征在于:

当相邻两个钢制槽体间的高度降至最小时,上下相邻的两个钢制槽体之间间隔10-20cm;当相邻两个钢制槽体间的高度升至最大时,上下相邻的两个钢制槽体之间间隔80-120cm。

6.按照权利要求1所述的可升降微动力村镇污水处理装置,其特征在于:

大比例内回流泵(4)的出水管为软管,当在夏季气温较高的季节时,好氧填料层升起至好氧区上方,曝气风机(5)停止运行;软管出水口移至好氧填料层顶部,污水依次通过每层填料槽体的底部透水板,实现内回流功能。

说明书

可升降微动力村镇污水处理装置

技术领域

本实用新型涉及污水处理领域,具体地说是一种微动力低运行成本的村镇生活污水处理设备。其生物接触氧化填料部分可以根据气候条件升起降落,实现不同的曝气方式,从而更加降低了运行成本。

背景技术

目前,我国大多数乡镇和几乎全部的农村集中居住区的生活污水未经处理就直接排放,造成地面水体的严重污染及湖泊、水库的富营养化,全国已有90%的水源水质遭受了不同程度的污染。随着农村城镇化、城乡一体化水平的日益提高,乡镇生活污水排放量还会进一步快速增长,这无疑将给当地水质改善带来更大压力。要保护好城镇水源,并逐步改善其水环境质量,必须加大污水处理力度。因而,乡镇和农村小型生活污水处理尤其显得重要。但是农村地区的居住方式比较分散,建立污水收集网和污水处理厂成本会很高,所以前大多采用小范围的自流式的无动力污水处理系统,但是这种污水处理系统的处理工艺落后,处理后的水质也达不到排放指标,还存在系统污泥容易堵塞等问题,所以现在基本不再采用。目前研发的重点方向是针对小范围污水处理的能够满足排放标准的微动力村镇污水处理系统。目前很多企业都推出了微动力村镇污水处理一体化设备,经统计,运行成本均在1.2元/吨污水以上,较高的运营成本成为限制村镇应用和市场推广的重要因素。

实用新型内容

因此本装置在传统微动力村镇污水处理工艺(AAO+生物接触氧化)的基础上,对生物填料进行了优化设计,形成了可升降的生物填料模块。针对气温高的时段,升起生物填料模块,采用自然跌水曝气的方式降低运行成本。当气温较低的时段,将生物填料组件落到一体化设备中,按照传统的“AAO+生物接触氧化”进行运行,强化冬季的运行效果。所以全年综合运行成本较其他微动力的村镇污水处理一体化设备可以降低10~25%,特别适合北方寒冷地区的村镇污水处理项目。

一种可升降微动力村镇污水处理装置,包括上端开口的污水处理池或污水处理容器,从左至右依次设有由隔板间隔开(互不连通)的相互独立的厌氧区、缺氧区、好氧区、第一沉淀池、第二沉淀池;

于厌氧区底部设有穿孔布水器,穿孔布水器的进水口通过进水提升泵经进水流量计与待处理污水水源相连;于厌氧区中部设置有绳型填料;

于厌氧区与缺氧区相间隔的隔板顶部设有连通厌氧区与缺氧区的溢流槽、作为厌氧区出水口,于缺氧区内的中下部配置有搅拌器;

于缺氧区与好氧区相间隔的隔板底部设有连通缺氧区与好氧区的通孔、作为缺氧区出水口;好氧区内的底部配置有盘式曝气器,外部空气通过曝气风机和气体流量计后与盘式曝气器的进气口相连;于好氧区内的中部和上部设有好氧填料层,好氧填料层为可升降式结构,于好氧区上开口端设有驱动好氧填料层上下往复移动的液压油缸,构成可升降生物接触氧化填料系统;好氧填料层由从上至下的3-10个填料层依次间隔层叠而成,每个填料层均由一上端开口的、中空的密闭钢制槽体构成,钢制槽体的底面为一筛板,使槽底部作为一透水板,每个钢制槽体内均装填有卵石填料,卵石填料平铺在槽体内;

于好氧区内的上部设有溢流管,溢流管的一端位于好氧区内的上部作为溢流水进口、另一端与管道混合器的第一进水口相连,管道混合器的出水口通过管路伸入至第一沉淀池的中部,絮凝剂溶药箱内的药液经投药计量泵和投药流量计与管道混合器的第二进水口相连;

于缺氧区与好氧区之间设有回流管,回流管进水口位于好氧区内的中下部,回流管出水口位于缺氧区内的上部,于回流管上设有大比例内回流泵;

于第一沉淀池中部设有一钟罩,钟罩为下端开口、上端密闭的中空容器,位于第一沉淀池中部的与管道混合器出水口相连的管路出口伸入钟罩内,于第一沉淀池内的上部(钟罩上方)设有蜂窝斜管填料,形成斜板沉淀区;第一沉淀池底端内部(钟罩下方)为一上端开口、下端密闭的中空倒锥台形结构,作为沉淀收集腔;

于第一沉淀池与第二沉淀池相间隔的隔板顶部设有连通第一沉淀池与第二沉淀池的溢流槽、作为第一沉淀池出水口,于第二沉淀池中上部设有砂滤层区;于第二沉淀池底部设有出水口;于第二沉淀池下部的砂滤层区下方设有反洗水泵,于第二沉淀池上部的砂滤层上方设有反洗水出口。

所述可升降生物接触氧化填料系统,通过液压油缸控制好氧填料层升降,可使好氧填料层升起移动至好氧区上方离开好氧区、或回落移动至好氧区内;

絮凝剂溶药箱内装填的为质量浓度8-12%PAC溶液(聚氯化铝)或质量浓度3-5%的PAFC(聚合氯化铝铁)絮凝剂。

回流管出水口位于缺氧区内的上部靠近缺氧池顶部进水口处,实现进水与回流液的充分混合。

所述可升降生物接触氧化填料系统的具体结构为:

滑道杆为2个以上,2个以上的滑道杆竖向设置、均匀分布于槽体(又称之为填料箱)的四周,每个所述滑道杆下端均固接(焊接)在一底部支撑件上,所述底部支撑件固接(焊接)在好氧区内的容器(侧壁面或底面) 上;2个以上多级液压缸固定在好氧区上开口端的平面上,3-10个的填料箱从上至下依次顺序设置,相邻填料箱之间通过钢丝绳连接;每个填料箱外壁面上均焊接有2个以上限位套管,各个填料箱上的限位套管个数相同、且相对应的、均匀分布地竖向固接(焊接)在填料箱外壁面,从上至下3-10 个填料箱上的相对应的限位套管同轴设置,该限位套管套设在滑道杆上,并与滑道杆可相对滑动;位于最上面的填料箱的限位套管通过提升连接件与多级液压缸的液压杆连接;需要填料箱上升时,多级液压缸中的液压杆向上伸出,提升连接件随液压杆上升,首先最上层填料箱上限位套管带动填料箱沿滑道杆上升,最上层填料箱和下一层的(上数第二层)填料箱间的最上层钢丝绳被拉直,拉直的钢丝绳带动下一层(第二层)的填料箱提升;依次类推,最终实现3-10个填料箱提升至设计所需高度。

当相邻两个钢制槽体间的高度降至最小时,上下相邻的两个钢制槽体之间间隔10-20cm;当相邻两个钢制槽体间的高度升至最大时,上下相邻的两个钢制槽体之间间隔80-120cm。

大比例内回流泵的出水管为软管,当在夏季气温较高的季节时,好氧填料层升起至好氧区上方,曝气风机停止运行;软管出水口移至好氧填料层顶部,污水依次通过每层填料槽体的底部透水板,实现内回流功能。

所述的可升降微动力村镇污水处理装置在处理污水中的应用:

待处理生活污水经过进水提升泵,通过进水流量计进入到厌氧区由穿孔布水器进水口进入穿孔布水器内;

污水通过穿孔布水器流入厌氧区内,以上升流方式经过厌氧区顶部的出水口进入缺氧区;

缺氧区污水下降流通过缺氧区底部的出水口进入好氧区;

好氧区内的污水经溢流管和絮凝剂于管道混合器混合后流入第一沉淀池的中部;再由第一沉淀池出水口流入第二沉淀池,最后由第二沉淀池出水口排水。

当室外温度大于15℃时,可升降生物接触氧化填料系统升出好氧区,并将填料层向上展开,每个填料层槽体之间的间隙80-120cm,停止曝气风机运行;将大比例内回流泵4连接的管道出口移至最上层的填料层槽体顶部,回流体积比为2-4倍;

或,当室外温度低于或等于15℃时,可升降生物接触氧化填料系统升出箱体落回好氧区,每个填料层槽体之间的间隙10-20cm;启动曝气风机运行;气水体积比5:1,将大比例内回流泵4连接的管道出口移至缺氧区进水口附近,回流体积比为2-4倍。

絮凝剂溶药箱配置絮凝剂溶药箱内装填的为质量浓度8-12%PAC溶液(聚氯化铝)或质量浓度3-5%的PAFC(聚合氯化铝铁)絮凝剂,通过投药计量泵和投药流量计打到管道混合器与进水混合;PAC或PAFC投加量按照下列公式投加;

PAC或PAFC投加量估算公式:

Y=0.01X

总磷去除率Y——%

PAC或PAFC投加量X——mgPAC/L污水或X——mgPAFC/L污水。本实用新型产品优点:

1.运行成本低

对于中国的村镇污水处理需要的不是“高大上”,而是运行成本低廉、适应能力性强、操作简单、皮实耐用的设备。因此本装置从我国村镇污水处理的现实情况出发,在目前我国应用最为广泛、运行稳定、环境适应能力强的AAO工艺为基础,为强化运行效果增加了生物接触氧化填料,形成了“AAO+生物接触氧化”为主的工艺。传统的村镇污水处理一体化设备往往采用鼓风曝气,并配备搅拌器、回流泵等设备,能耗相对较高。为了进一步降低村镇污水处理一体化设备的运行成本,本装置对生物接触氧化填料进行了优化设计,增加了填料的升降装置。气温较高时,将生物接触氧化填料展开升起,形成五级跌水曝气的自然曝气方式,降低运行电费。当气温较低时,生化反应受到抑制,为了保障低温的运行效果,将生物接触氧化填料落回村镇污水处理一体化设备内,按传统的“AAO+生物接触氧化”工艺运行。综合全年的运行成本相对其他微动力的村镇污水处理一体化设备更加节能,运行成本更低。

2、操作简单

为了进一步降低村镇污水处理一体化设备的建造成本,在保障出水水质达标的前提下,简化了不必要机械设备,摒弃了耗能高、建造成本高、对人员专业素质要求较高、运行操作繁琐复杂的工艺单元(如传统的MBR膜生物反应器),将传统的“AAO+生物接触氧化”进行优化设计,采用价格较为低廉的填料材质,并且分层设置,合理配置填料粒径,避免了填料污堵所造成的额外操作。村镇污水处理一体化设备日常只需要进行定期巡检、排泥、控制填料的升降即可,操作十分简单,对操作人员的专业素质要求较低,特别适合我国农村的现实情况。

3、运行稳定

虽然本装置采用的是传统的污水处理工艺,但根据村镇污水的现实情况和排水标准的要求,对传统工艺进行了优化完善,最大限度的发挥传统工艺的运行效果和抗冲击能力。考虑到国家对污水处理设施氮磷指标要求日趋严格,本装置设置了大比例回流泵,内回流比是传统工艺的1.5~2倍,充分利用了原水碳源进行生物脱氮除磷。同时由于内回流比的增加,在跌流曝气的过程中强化了曝气效果和脱氮除磷效果。除此之外对AAO工艺的厌氧段进行重新设计,起到了水解的作用,有效保护了生化系统运行的稳定性,提供了抗冲击能力。沉淀段也进行了优化设计,增加了化学除磷的辅助设施,起到了去除悬浮物和总磷的双重作用,并且有增加了砂滤单元,进一步保障出水水质。因此本装置在运行稳定性和保障出水水质达标等方面效果是十分显着的。

(发明人:谷成国;崔鑫;姜诗慧;杨彬)