申请日2020.01.14

公开(公告)日2020.05.19

IPC分类号C02F3/32

摘要

本发明公开了一种城市河道生态环境的修复工艺,包括如下步骤:将竹竿沿其轴向劈成两半并打通其竹节,备用;对城市河道中沉积的固体垃圾进行打捞,对非降解物进行清除,在河道底部铺设沸石,再在沸石层表面依次铺设有方形填料单元,方形填料单元由上述若干个剖面向上的竹竿捆扎形成;在方形填料单元上打孔,向所述孔中插入水草;将上述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法制得的高效底泥铺设于方形填料单元中,然后在高效底泥表面覆盖河沙,在河沙表面铺设一层鹅卵石。本发明对河道进行修复,对底泥修复和恢复水质的自净能力效果更好,特别适用于城市黑臭河道的治理。

权利要求书

1.一种用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1)采用干化污泥、磷尾矿粉、白云石废渣粉、秸秆粉造粒,然后调节温度至700-800℃进行热解碳化,粉碎得到比表面积1020-1100m2/g、孔容为0.28-0.3cm3/g的预炭化料;

(2)将海泡石、堇青石、凡士林、聚乙二醇、水混合,球磨至粒径为5-15μm,干燥球磨浆料,然后1000-1150℃烧结5-10h,粉碎得到预烧结料;

(3)将预炭化料、预烧结料混合均匀,研磨过筛,然后加入聚马来酸酐、聚乙二醇混合均匀,制粒得到用于城市河道生态环境的高效底泥。

2.根据权利要求1所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,其特征在于,步骤(1)中,干化污泥、磷尾矿粉、白云石废渣粉、秸秆粉的质量比为100:5-15:10-20:20-40。

3.根据权利要求1所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,其特征在于,步骤(1)中,预炭化料的粒径为0.1-0.4mm。

4.根据权利要求1所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,其特征在于,步骤(2)中,海泡石、堇青石、凡士林、聚乙二醇、水的质量比为20-50:4-12:1-2:1-2:20-40。

5.根据权利要求1所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,其特征在于,步骤(2)中,预烧结料的粒径为1-2mm。

6.根据权利要求1所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,其特征在于,步骤(3)中,预炭化料、预烧结料、聚马来酸酐、聚乙二醇的质量比为100:20-40:1-5:1-3。

7.根据权利要求1所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,其特征在于,步骤(3)中,用于城市河道生态环境的高效底泥的粒径为2-5mm。

8.一种城市河道生态环境的修复工艺,其特征在于,包括如下步骤:

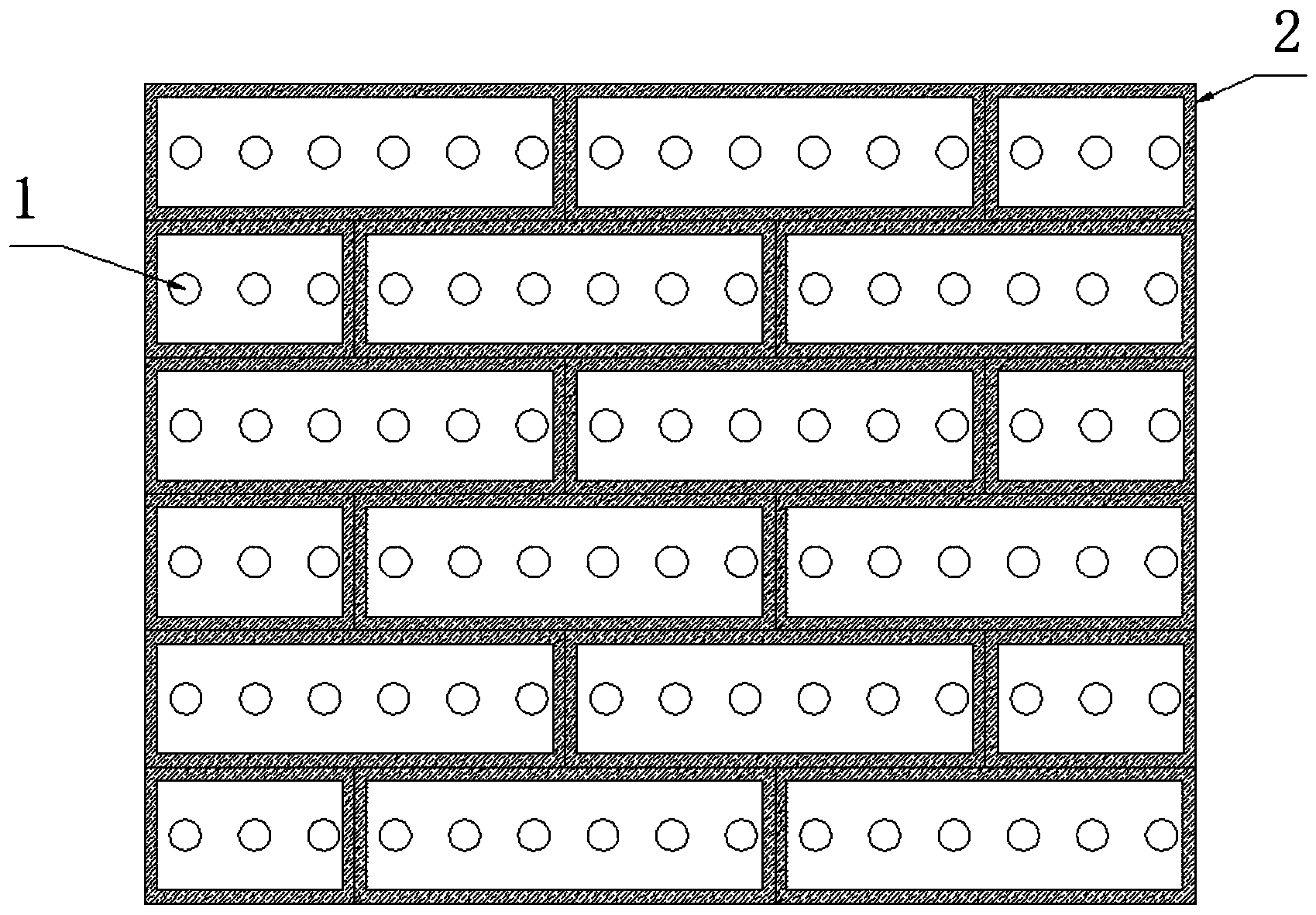

S1、将竹竿沿其轴向劈成两半并打通其竹节,备用;对城市河道中沉积的固体垃圾进行打捞,对非降解物进行清除,在河道底部铺设沸石,再在沸石层表面依次铺设有方形填料单元,方形填料单元由上述若干个剖面向上的竹竿捆扎形成;在方形填料单元上打孔,向所述孔中插入水草;

S2、将采用权利要求1-7所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法制得的高效底泥铺设于方形填料单元中,然后在高效底泥表面覆盖河沙,在河沙表面铺设一层鹅卵石。

9.根据权利要求城市河道生态环境的修复工艺,其特征在于,S1中,竹竿直径为5-7cm、长度为10-14cm;方形填料单元的规格为50-150cm×100cm。

10.根据权利要求城市河道生态环境的修复工艺,其特征在于,S2中,方形填料单元的铺填厚度为20-40cm,河沙覆盖厚度为5-10cm。

说明书

一种城市河道生态环境的修复工艺

技术领域

本发明涉及生态修复技术领域,尤其涉及一种城市河道生态环境的修复工艺。

背景技术

随着经济的飞速发展,大量工业废水和生活污水排入河流和湖泊等地表水体,由于氮、磷等元素的排入,加上水体缺少必要的循环,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡,导致水体富营养化,破坏水生生态平衡,形成水华。藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又把大量的氮、磷等营养物质释放排入水中,供新一代藻类等生物利用。因此,富营养化了的水体,即使切断外界营养物质的来源,水体也很难自净和恢复到正常状态。

长期以来我国在城市中小河流整治中,河道护坡主要采用浆砌或干砌块石、现浇混凝土等材料,护岸工程则多采用直立式混凝土挡土墙,这些结构形式从生态观点看切断了河流的水陆过渡带,不同程度引起了水体与陆地的环境退化。河道两岸是坚硬的水泥石块所筑成的,有些还是三面光的连河底也是水泥做的,这样就更加减少了水生生物的生存环境了,地下水没法渗透到河道,河道里的水生植物缺少了生存空间,水生动物缺少了生存空间。

城市河道不但是城市环境中的重要组成部分,也是一道独特的风景线。只有营造出良好的城市河道生态系统、人水和谐的城市景观,才能真正地改善城市居住环境、保障人民安居乐业。水生态环境的破坏严重影响着居民的生活质量和身体健康,采用适宜的技术解决水体富营养化问题不但对保护环境有着重大的意义,而且对保证人民的健康也有着深远的意义。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,及一种城市河道生态环境的修复工艺,对河道底泥进行修复,从而实现对河道的修复,恢复水质的自净能力效果好,特别适用于城市黑臭河道的治理。

一种用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法,包括如下步骤:

(1)采用干化污泥、磷尾矿粉、白云石废渣粉、秸秆粉造粒,然后调节温度至700-800℃进行热解碳化,粉碎得到比表面积1020-1100m2/g、孔容为0.28-0.3cm3/g的预炭化料;

(2)将海泡石、堇青石、凡士林、聚乙二醇、水混合,球磨至粒径为5-15μm,干燥球磨浆料,然后1000-1150℃烧结5-10h,粉碎得到预烧结料;

(3)将预炭化料、预烧结料混合均匀,研磨过筛,然后加入聚马来酸酐、聚乙二醇混合均匀,制粒得到用于城市河道生态环境的高效底泥。

优选地,步骤(1)中,干化污泥、磷尾矿粉、白云石废渣粉、秸秆粉的质量比为100:5-15:10-20:20-40。

优选地,步骤(1)中,预炭化料的粒径为0.1-0.4mm。

优选地,步骤(2)中,海泡石、堇青石、凡士林、聚乙二醇、水的质量比为20-50:4-12:1-2:1-2:20-40。

优选地,步骤(2)中,预烧结料的粒径为1-2mm。

优选地,步骤(3)中,预炭化料、预烧结料、聚马来酸酐、聚乙二醇的质量比为100:20-40:1-5:1-3。

优选地,步骤(3)中,用于城市河道生态环境的高效底泥的粒径为2-5mm。

一种城市河道生态环境的修复工艺,包括如下步骤:

S1、将竹竿沿其轴向劈成两半并打通其竹节,备用;对城市河道中沉积的固体垃圾进行打捞,对非降解物进行清除,在河道底部铺设沸石,再在沸石层表面依次铺设有方形填料单元,方形填料单元由上述若干个剖面向上的竹竿捆扎形成;在方形填料单元上打孔,向该孔中插入水草;

S2、将采用权利要求1-7所述用于城市河道生态环境的高效底泥制备方法制得的高效底泥铺设于方形填料单元中,然后在高效底泥表面覆盖河沙,在河沙表面铺设一层鹅卵石。

优选地,S1中,竹竿直径为5-7cm、长度为10-14cm;方形填料单元的规格为50-150cm×100cm。

优选地,S2中,方形填料单元的铺填厚度为20-40cm,河沙覆盖厚度为5-10cm。

本发明的技术效果如下所示:

(1)本发明采用预炭化料与预烧结料复配制粒,不仅可吸附和降解水中的有机污染物,经过聚马来酸酐、聚乙二醇复配包膜,颗粒成型性好,不易在水中降解,本发明所得高效底泥的孔隙率可达30%以上,其主要孔为直径5-50μm且随机分布的三维孔道,而且充满介孔与微孔满足传质要求,对污染物质的吸附能力极为优异;

(2)本发明所得高效底泥的成型性极好,可有效降低流体介质的冲蚀磨损,有效克服高效底泥表面掉粉的现象,本发明高效底泥填充在方形填料单元内,具有很高的强度,可有效固定在河道中,不易被流水冲蚀,而且高效底泥具有类似土壤的特性,在河道中具有极好的结合力,具有一定的粘、弹、塑性,可为水生植物的生长提供坚实的条件,同时增加河道的景观效果,让河道更美观,使本发明的生态修复系统及方法适用于硬化且黑臭的河道,简单、成本低、效果好;

(3)本发明通过将竹节劈成两半并打通,捆扎并打孔并在上面填充高效底泥,可有效吸附在河道的底泥中,通过在孔中种植水草,可以促进水生态系统中物质流、能量流交换,为且内部具有极为发达的多维结构,为其它动植物群落的生存与栖息营造良好的水体环境,有效促进水生物生长条件形成,同时改善水体与底泥中微生物生长条件,有利于提高其降解污染物质效率,为丰富生态多样性提供有利的保障;

(4)本发明通过水系治理与生态种养相结合有效改善河道水质和水域生态环境,以生态修复区面积20000m2为例,每年转移总氮360吨,总磷4.8吨,COD 540吨,可实现河道的净化美化,河道水质从劣V类提高到III类以上水质,水域生物多样性增加2倍以上,河道的城市景观功能得到充分体现。(发明人张艳洁)