申请日2019.11.28

公开(公告)日2020.02.07

IPC分类号C02F3/34; C02F3/30; C02F7/00

摘要

本发明为一种臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化方法及装置,它是由微纳米曝气机、臭氧发生器、控制系统、输气布气系统、生物载体组成。本发明在水体中氨氮去除率为30~70%,TP去除率为25~40%,COD去除率为50~80%之间,藻类去除率为85%以上。本发明适用于景观水体、湖泊、河道治理与水生态系统的恢复,是一种节能、高效的水体修复技术。

权利要求书

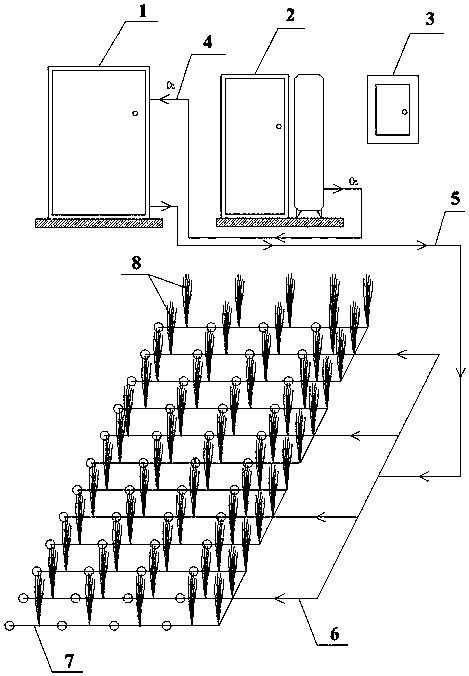

1.一种臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,其特征在于它是由微纳米曝气机(1)、臭氧发生器(2)、控制系统(3)、微生物载体(8)、输气主管(5)、输气支管(6)和布气管(7)构成;所述的微纳米曝气机(1)为集成化设备箱,内部设有气泡发生器、溶气罐、水泵、输气管路,箱体为立方体结构,前后设置开启门,方便调试与检修,设备箱底板需固定于设备基础上,设备箱上部预留孔连接进气管道(4);所述的进气管道(4)安装有阀门和三通,通过关闭臭氧发生器(2)端阀门,通过三通接入氧气及其他所需气体;所述臭氧发生器(2)为集成设备,通过控制系统(3)调节臭氧发速率,进而控制微纳米曝气机(1)的进气臭氧浓度;所述控制系统(3)属于集成化设备,通过电路与微纳米曝气机(1)、臭氧发生器(2)相连,通过控制输入的电流、电压实现对系统的控制,使得成分及浓度合理的气水混合液通过输气主管(5)进入输气支管(6),最后通过布气管(7)进入水体;所述的输气主管(5)、输气支管(6)、布气管(7)共同组成输气布气系统,沿气体流动方向管径逐级降低,末端布气管安装于布气底座(9)上;所述的布气底座(9)由混凝土底座和钢架组成,钢架垂直预埋于混凝土底座中,钢架上段设有高度可调节的管箍,管箍用于固定布气管(7),布气管(7)上均匀设有曝气孔(10);所述曝气孔孔径在1-10mm之间,曝气孔孔口朝向可根据需要设置;布气管(7)上可安装微生物载体(8);所述微生物载体(8)为聚丙烯生物绳,微生物载体(8)呈丝束状安装于布气管上。

2.根据权利要求1所述的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,其特征在于进气管(4)安装有阀门和三通,其中三通靠近臭氧发生器端安装阀门,三通入口安装标准气体流量计减压阀。

3.根据权利要求1所述的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,其特征在于臭氧发生器(2),其中控制臭氧发生速率是控制臭氧曝气浓度的方法,根据水体水质情况确定臭氧曝气浓度和曝气时长,微量臭氧可起到脱色、脱臭、去味、杀菌灭藻、除铁锰、氰化物、酚类、二氧氮二氧化硫等有毒物质以及降低COD、BOD等作用。

4.根据权利要求1所述的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,其特征在于输气主管(5)、输气支管(6)、布气管(7)材质可根据水体环境选择不锈钢管、PVC管、无缝钢管、PU软管管材。

5.根据权利要求1所述的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,其特征在于所述的混凝土底座和钢架,其中混凝土底座底面为40*40cm,厚度为10cm,选用水工混凝土浇筑;钢架立杆直径为8mm,材质为不锈钢或碳钢带防腐层,立杆上段用双螺丝套管固定管箍,管箍高度通过套管螺丝调节。

6.根据权利要求1所述的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,其特征在于所述的曝气孔,其中孔径根据水体深度及水质决定,曝气孔开口方向可根据水体情况确定,需要处理底泥污染物解决内源污染问题时可选择曝气孔朝下曝气,通过调节曝气角度来实现对底泥和水体同时处理。

7.根据权利要求1所述的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,其特征在于所述的生物载体(8)由众多丝状生物填料安装于布气管(7)上组成;布气管(7)上预留安装位置,生物载体丝束的下端与布气管(7)上的管箍连接,丝束上段靠水体浮力垂直漂浮,水底活性污泥中的微生物在微纳米气泡的扰动下漂浮上升,可在丝状载体上迅速挂膜,微生物在生物载体上随水流浮动分解吸收水体中的有机污染物;布气管(7)和生物载体(8)在水体中组成一个整体,该整体在促进水体微生物生长繁殖的同时,可为鱼类等水生动物的捕食、栖息和繁衍提供场所。

8.权利要求1所述的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置的使用方法,其特征在于,实施时将微纳米曝气机(1)、臭氧发生器(2)、控制系统(3)集中安装于岸边,布气管(7)和生物载体(8)安装于水体水面以下,其中布气管(7)安装高度为距水底10~30cm,生物载体(8)长度根据水深确定,其上端距水面30~50cm;经过臭氧曝气一周内杀死水体中藻类、基本消除黑臭现象,经过1~3个月的微纳米曝气和生物膜培养后,水体中溶解氧可维持在10mg/l,同时系统将发挥较强的去除污染物的能力,经监测,系统对水体中氨氮去除率为30~70%,TP去除率为25~40%,COD去除率为50~80%,藻类去除率为在85-95%。

说明书

一种微纳米曝气生物接触氧化水体净化方法及装置

技术领域

本发明属于环境工程技术领域,涉及水质净化及水生态修复技术,特别是应用于城市景观水体、湖泊、河道等水质净化和生态修复的方法,更具体地说是一种臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化方法及其装置。

背景技术

随着生态文明建设步伐不断加快和民众对生态环境质量要求的不断提高,水环境质量不达标成为了亟需解决的问题。河道、湖泊及景观水体生态系统的不平衡、水体自净能力差、外源污染严重等问题突出,从而引起水体藻类暴发,导致水质恶化、味觉和嗅觉变坏、溶解氧耗竭、透明度降低、渔业减产、阻塞航道,对人和动物产生毒性,造成水体生态景观功能的丧失,因此,采取有效措施抑制藻类滋长、改善湖泊、河道及景观水体水质、保障区域水利安全、营造出人与自然和谐的水环境具有重要的意义。

湖泊、河道及景观水体的水质污染指标包括COD(化学需氧量)、NH3-N(氨氮)、TN(总氮)和TP(总磷),改善水体水质不仅要保证上述水质指标达标,还要控制藻类等的生长、保持水体的清澈、洁净乃至整体水系的连通流动,才能构建良好的水生态环境。目前,应用于自然及景观水体治理的方法众多,包括物理法、化学法和生物法等。其中物理法就是利用物理作用,分离污染水体中呈悬浮状态的污染物质,如采用重力分离、气浮、反渗透、离心分离、蒸发等;化学法就是利用化学反应作用来分离、转化、破坏或回收污染水体中的污染物,并使其转化为无害物质,如混凝、中和、氧化还原、吸附、电渗析、汽提、萃取等工艺,化学法在景观水体中的主要应用包括凝聚沉淀和化学药剂杀藻法等;生物法主要包括生物接触氧化、土地处理系统、人工湿地、投加微生物菌剂等方法。上述技术在国内外城市景观水体的水质净化与生态修复中均有应用,并在生产应用中取得了良好的效果,但存在电耗高、运行费用高、二次污染风险大等问题。

臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化技术,对水体中污染物的净化过程是多种物理、化学和生物作用综合的结果,对水生态的恢复是通过消纳污染物、提升水体自净能力、完善水域生态链来实现。其中微纳米曝气提升水中溶解氧含量,促进微生物生长,消解底泥中有机污染物,提升水体自净能力;微浓度臭氧曝气具有强氧化性快速灭藻,用于初期处理可快速消除水体黑臭及水体富营养化;生物载体填料对水体中悬浮物具有良好的阻留、过滤、沉淀净化作用,载体上生长的大量微生物(生物膜),在纵向上,构成了一个由细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物等多个营养级组成的复杂生态系统,在横向上,沿着水体流动方向合理设置间歇曝气,构成了一个悬浮好氧型、附着好氧型、附着兼氧型、附着厌氧型的多种不同活动能力、呼吸类型、营养类型的微生物系统,该区域是污染物分解、转化的功能主体,水体微生物系统与水生动植物共同形成复杂生态链(食物链),对水体中污染物质具有快速、高效的净化效果。臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置主机高度集成与岸边,输气布气系统形式结构简单,安装方便,可根据水体及堤岸环境选择管材,适合于河道水体复杂多变的水动力学条件,曝气孔不易堵塞。根据水体水质情况及净化要求,可以对曝气管密度及生物载体密度进行随机增减,在河道、湖泊、景观水体中进行灵活布置。生物载体系统能为水生动物提供庇护、栖息、索饵及产卵场所,与水体微生物共同形成良性循环的水域生链。

发明内容

本发明的目的是为了解决水生态问题,克服现有湖泊、河道、景观水体治理的方法中存在的缺点与不足,提供臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化方法及其装置。它可以有效地削减水中COD(化学需氧量)、NH3-N(氨氮)、TN(总氮)和TP(总磷)等污染物指标浓度,同时可在治理初期快速消除水体黑臭现象,杀灭并控制藻类生长。为实现上述目的,本发明提供如下的技术方案:

一种臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化方法及装置,其特征在于它是由微纳米曝气机1、臭氧发生器2、控制系统3、微生物载体8、输气主管5、输气支管6和布气管7构成;所述的微纳米曝气机1为集成化设备箱,内部设有气泡发生器、溶气罐、水泵、输气管路,箱体为立方体结构,前后设置开启门,方便调试与检修,设备箱底板需固定于设备基础上,设备箱上部预留孔连接进气管道4;所述的进气管道4安装有阀门和三通,可通过关闭臭氧发生器2端阀门,通过三通接入氧气其他所需气体;所述臭氧发生器2为集成设备,可通过控制系统3)调节臭氧发速率,进而控制微纳米曝气机1的进气臭氧浓度;所述控制系统3属于集成化设备,通过电路与微纳米曝气机1、臭氧发生器2相连,通过控制输入的电流、电压实现对系统的控制,使得成分及浓度合理的气水混合液通过输气主管5进入输气支管6,最后通过均匀布气管7进入水体;所述的输气主管5、输气支管6、布气管7共同组成输气布气系统,沿气体流动方向管径逐级降低,末端布气管安装于布气底座9上;所述的布气底座由混凝土底座和钢架组成,钢架垂直预埋于混凝土底座中,钢架上段设有高度可调节的管箍,管箍用于固定布气管7,布气管上均匀设有曝气孔10;所述曝气孔孔径在1-10mm之间,曝气孔孔口朝向可根据需要设置;布气管7上可安装微生物载体8;所述微生物载体为聚丙烯生物绳,微生物载体8呈丝束状安装于布气管上。

本发明所述的进气管4安装有阀门和三通,其中三通靠近臭氧发生器端安装阀门,三通入口安装标准气体流量计减压阀。

本发明所述的臭氧发生器2,其中控制臭氧发生速率是控制臭氧曝气浓度的方法,根据水体水质情确定臭氧曝气浓度和曝气时长,微量臭氧可起到脱色、脱臭、去味、杀菌灭藻、除铁锰、氰化物、酚类、二氧氮二氧化硫等有毒物质以及降低COD、BOD等作用。

本发明所述的输气布气系统,其中输气主管5、输气支管6、布气管7材质可根据水体环境选择不锈钢管、PVC管、无缝钢管、PU软管等管材。

本发明所述的混凝土底座和钢架,其中混凝土底座底面不小于40*40cm,厚度不低于10cm,选用水工混凝土浇筑;钢架立杆为直径不小于8mm,材质为不锈钢或碳钢带防腐层,立杆上段用双螺丝套管固定管箍,管箍高度通过套管螺丝调节。

本发明所述的曝气孔,其中孔径根据水体深度及水质决定,曝气孔开口方向可根据水体情况确定,需要处理底泥污染物解决内源污染问题时可选择曝气孔朝下曝气,通过调节曝气角度来实现对底泥和水体同时处理。

本发明所述的生物载体8由众多丝状生物填料安装于布气管7上组成。布气管上预留安装位置,生物载体丝束的下端与布气管上的管箍连接,丝束上段靠水体浮力垂直漂浮,水底活性污泥中的微生物在微纳米气泡的扰动下漂浮上升,可在丝状载体上迅速挂膜,微生物在生物载体上随水流浮动分解吸收水体中的有机污染物。布气管7和生物载体8在水体中组成一个整体,该整体在促进水体微生物生长繁殖的同时,可为鱼类等水生动物的捕食、栖息和繁衍提供场所。

本发明所述水体净化装置的使用方法,其特征在于,实施时将微纳米曝气机1、臭氧发生器2、控制系统3集中安装于岸边设备间内,布气管7和生物载体8安装于水体水面以下,其中布气管7安装高度为距水底10~30cm,生物载体8长度根据水深确定,其上端距水面30~50cm。经过臭氧曝气一周内杀死水体中藻类、可基本消除黑臭现象,经过1~3个月的微纳米曝气和生物膜培养后,水体中溶解氧可维持在10mg/l以上,同时系统将发挥较强的去除污染物的能力,经监测,系统对水体中氨氮去除率为30~70%,TP去除率为25~40%,COD去除率为50~80%,藻类去除率为85%以上。

本发明主要解决了景观水体中COD、BOD、氨氮和总磷污染物超标问题,重点考察了臭氧和微纳米曝气以及生物填料组合应用的净化效果,主要的难点在于臭氧浓度与微纳米曝气的精准控制,有效提供生物膜的供氧效率。

本发明的臭氧微纳米曝气与微生物载体相结合的设计,臭氧微纳米曝气一体化设备间安装于岸边,占地一般不超过20m2,曝气管路通入水底,水底曝气管路与微生物载体填料一体化安装于布气底座上,生物载体填料为细丝状,长度根据水体确定,安装于水面以下。该系统组合占地面积小、适用性强、能耗低,稳定性(抗漂移、抗倾覆、抗沉陷)高;将臭氧微纳米曝气与微生物载体相结合,能够为水体微生物构建良好的水生环境,同时为各种水生动物提供充足的氧气和活动空间,利用鱼类等水生动物在丝状填料内部滤食原生动物、吞食有机颗粒和小型底栖动物,起到延长食物链、分解有机物的作用。鱼类等水生动物在生物载体填料间往来穿梭,将促进水体内部物溶解氧和养分物质的交换。微纳米气泡上升速度缓慢,在水体停留时间长,气水界面存在溶解、传质、释能等多种物理化学反应,降解水体中污染物。合理设置曝气间隙,使水体内存在好氧、缺氧环境,硝化作用和反硝化作用可以在不同空间内同时进行,有利于污水中总氮的去除,同时填料能有效去除污水中的磷,出水中的总磷浓度亦有所降低。

本发明的有益效果在于:

(1)本发明的臭氧微纳米曝气生物接触氧化水体净化装置,能根据需要控制污染物去除速率,设备成本低、安装简便、运营成本低,能有效地去除污水中的氮、磷等污染物和控制水体中藻类滋长、消除黑臭,恢复城市景观水体、河道与湖泊生态系统。

(2)采用本发明的净化系统装置,经过臭氧曝气一周内杀死水体中藻类、可基本消除黑臭现象,经过1~3个月的微纳米曝气和生物膜培养后,水体中溶解氧可维持在10mg/l以上,同时系统将发挥较强的去除污染物的能力,经监测,系统对水体中氨氮去除率为30~70%,TP去除率为25~40%,COD去除率为50~80%,藻类去除率为85%以上。(发明人袁敏;张志扬;孙静;庞维亮;周滨;曾猛;程丹丹;李莉;孙蕊;王超)