申请日2019.11.28

公开(公告)日2020.02.14

IPC分类号C02F3/30; C02F3/32; C02F3/28; C02F101/16; C02F101/10

摘要

本发明公开一种菌‑藻耦合污水处理装置和污水处理方法,属于污水处理技术领域,具体方案如下:一种菌‑藻耦合污水处理装置,包括厌氧折流板反应器、旋转式藻生物膜反应器与生物接触氧化反应器,旋转式藻生物膜反应器包括主动轴、被动轴、电机、藻生物膜和固定架,电机固定在固定架上,电机的输出轴与主动轴固定连接,主动轴转动安装在固定架上,被动轴位于主动轴的下方并转动设置在生物接触氧化反应器内部,藻生物膜首尾连接套设在主动轴和被动轴上,厌氧折流板反应器的出水口Ⅰ与生物接触氧化反应器的进水口Ⅱ通过管道相连。整个装置能源消耗较低,且能够高效地同步去除农村分散污水中的COD、N和P。

权利要求书

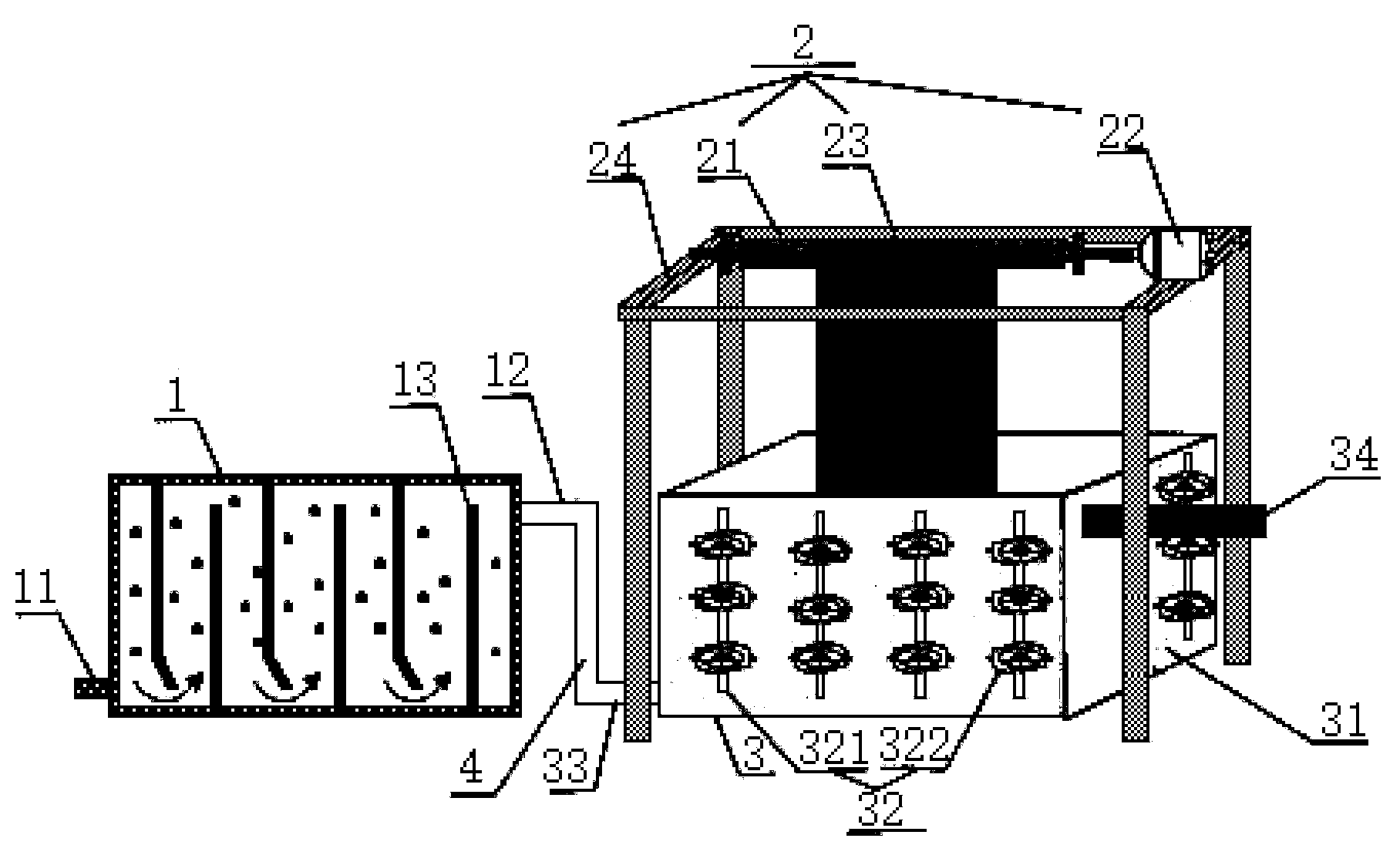

1.一种菌-藻耦合污水处理装置,其特征在于:包括厌氧折流板反应器(1)、旋转式藻生物膜反应器(2)与生物接触氧化反应器(3),所述旋转式藻生物膜反应器(2)包括主动轴(21)、被动轴、电机(22)、藻生物膜(23)和固定架(24),所述电机(22)固定在固定架(24)上,所述电机(22)的输出轴与主动轴(21)固定连接,所述主动轴(21)转动安装在固定架(24)上,所述被动轴位于主动轴(21)的下方并转动设置在生物接触氧化反应器(3)内部,所述藻生物膜(23)首尾连接构成环状结构套设在主动轴(21)和被动轴上,所述厌氧折流板反应器(1)的出水口Ⅰ(12)与生物接触氧化反应器(3)的进水口Ⅱ(33)通过管道(4)相连。

2.根据权利要求1所述的一种菌-藻耦合污水处理装置,其特征在于:所述藻生物膜(23)包括基底和藻类,所述藻类生长在基底表面上。

3.根据权利要求2所述的一种菌-藻耦合污水处理装置,其特征在于:所述基底为橡胶或帆布。

4.根据权利要求1所述的一种菌-藻耦合污水处理装置,其特征在于:所述生物接触氧化反应器(3)包括缸体(31)和挂膜材料(32),所述挂膜材料(32)设置在缸体(31)的内部,所述被动轴转动设置在缸体(31)内部并处于缸体(31)水面深度1/2位置,所述挂膜材料(32)位于被动轴的两侧,所述缸体(31)设置有进水口Ⅱ(33)和出水口Ⅱ(34),所述进水口Ⅱ(33)设置在缸体(31)前端的下部,所述出水口Ⅱ(34)设置于缸体(31)后端的上部。

5.根据权利要求4所述的一种菌-藻耦合污水处理装置,其特征在于:所述挂膜材料(32)包括若干个固定轴(321)和若干个片状材料(322),所述若干个固定轴(321)均固定在缸体(31)内部,每个固定轴(321)上均固定有若干个片状材料(322)。

6.根据权利要求1所述的一种菌-藻耦合污水处理装置,其特征在于:所述厌氧折流板反应器(1)的进水口Ⅰ(11)设置在厌氧折流板反应器(1)前端下部,所述厌氧折流板反应器(1)的出水口Ⅰ(12)设置在厌氧折流板反应器(1)后端上部。

7.根据权利要求1所述的一种菌-藻耦合污水处理装置,其特征在于:所述厌氧折流板反应器(1)中挡板(13)的材料为活性炭毡。

8.一种利用权利要求1-7任一一项权利要求所述的菌-藻耦合污水处理装置的污水处理方法,其特征在于:包括以下步骤:

步骤一、取污水处理厂厌氧段的活性污泥,投加到厌氧折流板反应器(1)中,厌氧折流板反应器(1)的进水为污水;

步骤二、取污水处理厂好氧段的活性污泥,投加到生物接触氧化反应器(3)中,开启旋转式藻生物膜反应器(2)的电机(22),使藻生物膜(23)随主动轴(21)的转动在主动轴(21)与被动轴之间传送,所述被动轴位于生物接触氧化反应器(3)的水面下方,当生物接触氧化反应器(3)的出水口Ⅱ(34)的水质稳定后,标志整个装置启动成功。

9.根据权利要求8所述的一种污水处理方法,其特征在于:步骤二中,所述藻生物膜(23)的制备方法为:将所述被动轴放置在悬浮藻培养液中,开启电机(22),使用于藻挂膜的基底处于传送状态,悬浮藻培养液中悬浮藻的浓度>1500mg/L,电机(22)的转速保持在5~10转/分钟,光照强度3000~5000lux,温度保持25℃,培养3~7d,得到藻生物膜(23)。

10.根据权利要求8所述的一种污水处理方法,其特征在于:步骤一中,投加到厌氧折流板反应器(1)中活性污泥的体积占厌氧折流板反应器(1)体积的一半,投加到厌氧折流板反应器(1)中活性污泥的浓度在10000~15000mg/L之间,步骤二中,投加到生物接触氧化反应器(3)中的好氧活性污泥的终浓度为5000mg/L。

说明书

一种菌-藻耦合污水处理装置和污水处理方法

技术领域

本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种用于污水的脱氮除磷和去除污染物的高效低耗的菌-藻耦合污水处理装置和污水处理方法。

背景技术

传统污水处理工艺流程复杂、设备数量多、处理时间长,电耗、设备损耗大、日常运行成本高,出水水质不稳定。污水处理厂运行过程中,鼓风曝气的能耗约占整个能耗费用的50%。而且,目前污水处理工艺主要针对污水有机碳进行去除,而对其中的氮、磷营养盐的去除效率有限。随着我国经济的发展和社会人均生活水平的提高,产出的污水中N、P的含量逐渐提高。并且我国对污水处理及环境保护和绿色发展的要求日益提高,急需发展新的污水处理装置及工艺。

发明内容

本发明的第一个目的是提供一种通过“厌氧-好氧生物膜法-藻生物膜”连用处理COD、N、P浓度较高的污水的处理装置。

本发明的第二个目的是提供一种污水处理方法。

为实现上述目的,本发明采取的技术方案如下:

一种菌-藻耦合污水处理装置,包括厌氧折流板反应器、旋转式藻生物膜反应器与生物接触氧化反应器,所述旋转式藻生物膜反应器包括主动轴、被动轴、电机、藻生物膜和固定架,所述电机固定在固定架上,所述电机的输出轴与主动轴固定连接,所述主动轴转动安装在固定架上,所述被动轴位于主动轴的下方并转动设置在生物接触氧化反应器内部,所述藻生物膜首尾连接构成环状结构套设在主动轴和被动轴上,所述厌氧折流板反应器的出水口Ⅰ与生物接触氧化反应器的进水口Ⅱ通过管道相连。

进一步的,所述藻生物膜包括基底和藻类,所述藻类生长在基底上。

进一步的,所述基底为橡胶或帆布。

进一步的,所述生物接触氧化反应器包括缸体和挂膜材料,所述挂膜材料设置在缸体的内部,所述被动轴转动设置在缸体内部并处于缸体水面深度1/2位置,所述挂膜材料位于被动轴的两侧,所述缸体设置有进水口Ⅱ和出水口Ⅱ,所述进水口Ⅱ设置在缸体前端的下部,所述出水口Ⅱ设置于缸体后端的上部。

进一步的,所述挂膜材料包括若干个固定轴和若干个片状材料,所述若干个固定轴均固定在缸体内部,每个固定轴上均固定有若干个片状材料。

进一步的,所述厌氧折流板反应器的进水口Ⅰ设置在厌氧折流板反应器前端下部,所述厌氧折流板反应器的出水口Ⅰ设置在厌氧折流板反应器后端上部。

进一步的,所述厌氧折流板反应器中挡板的材料为活性炭毡。

一种利用所述的菌-藻耦合污水处理装置的污水处理方法,包括以下步骤:

步骤一、取污水处理厂厌氧段的活性污泥,投加到厌氧折流板反应器中,厌氧折流板反应器的进水为污水;

步骤二、取污水处理厂好氧段的活性污泥,投加到生物接触氧化反应器中,开启旋转式藻生物膜反应器的电机,使藻生物膜随主动轴的转动在主动轴与被动轴之间传送,所述被动轴位于生物接触氧化反应器的水面下方,当生物接触氧化反应器的出水口Ⅱ的水质稳定后,标志整个装置启动成功。

进一步的,步骤二中,所述藻生物膜的制备方法为:将所述被动轴放置在悬浮藻培养液中,开启电机,使用于藻挂膜的基底处于传送状态,悬浮藻培养液中悬浮藻的浓度>1500mg/L,电机的转速保持在5~10转/分钟,光照强度3000~5000lux,温度保持25℃,培养3~7d,得到藻生物膜。

进一步的,步骤一中,投加到厌氧折流板反应器中活性污泥的体积占厌氧折流板反应器体积的一半,投加到厌氧折流板反应器中活性污泥的浓度在10000~15000mg/L之间,步骤二中,投加到生物接触氧化反应器中的好氧活性污泥的终浓度为5000mg/L。

本发明相对于现有技术的有益效果是:

本发明所述的菌-藻耦合污水处理装置是针对N、P浓度较高的污水进行生化处理的“绿色环保型”一体化设备,污水依次进入厌氧-好氧处理单元:(一)厌氧处理单元:采用厌氧折流板反应器(ABR)进行处理,对污水中的大部分COD进行去除,并提高污水的可生化性;首次提出采用活性炭毡作为厌氧折流板反应器的挡板,活性炭毡能够促进厌氧过程中的电子传递,进而提高厌氧反应速率,缩短水力停留时间、提高处理效率;(二)好氧处理单元:采用旋转式藻生物膜反应器(RAB)与生物接触氧化反应器(COR)耦合的“藻-菌耦合”处理,旋转式藻生物膜反应器(RAB)中的藻生物膜在光合作用下将污水中的N、P进行吸收利用并产生O2,通过电机的转动将O2带入到生物接触氧化反应器(COR);COR采用软性聚乙烯填料作为生物膜载体,利用RAB产生的O2,进一步去除污水中的污染物,实现生物接触氧化反应器不再设置曝气装置,大大降低处理成本。整个装置能源消耗较低,且能够高效地同步去除农村分散污水中的COD、N、P,而且N、P以细胞组分的形式转移至藻细胞内,实现对营养盐的回收;相比于悬浮式的藻培养系统,藻生物膜采收方便、成本低;藻生物质回收后,可制成藻生物肥料、饲料添加剂、生物柴油等高附加值产品,具有较高的商业价值。(发明人安众一;张慧超;刘志伟;李欣)