申请日2017.08.25

公开(公告)日2018.05.11

IPC分类号B01D36/04

摘要

一种工地回收水处理系统,包括沿工地施工区外围设置的环形排水沟、与排水沟连通的集水井、通过提升管路与集水井连通的斜管沉淀池、通过处理管路与斜管沉淀池连通的V形滤池及通过储存管路与V形滤池连通的储水箱。所述集水井还通过排水管路与市政管网连通。本实用新型解决了现有工地水处理系统沉淀池占地大、不可重复利用,滤池需人工清理、浪费人力的问题。

权利要求书

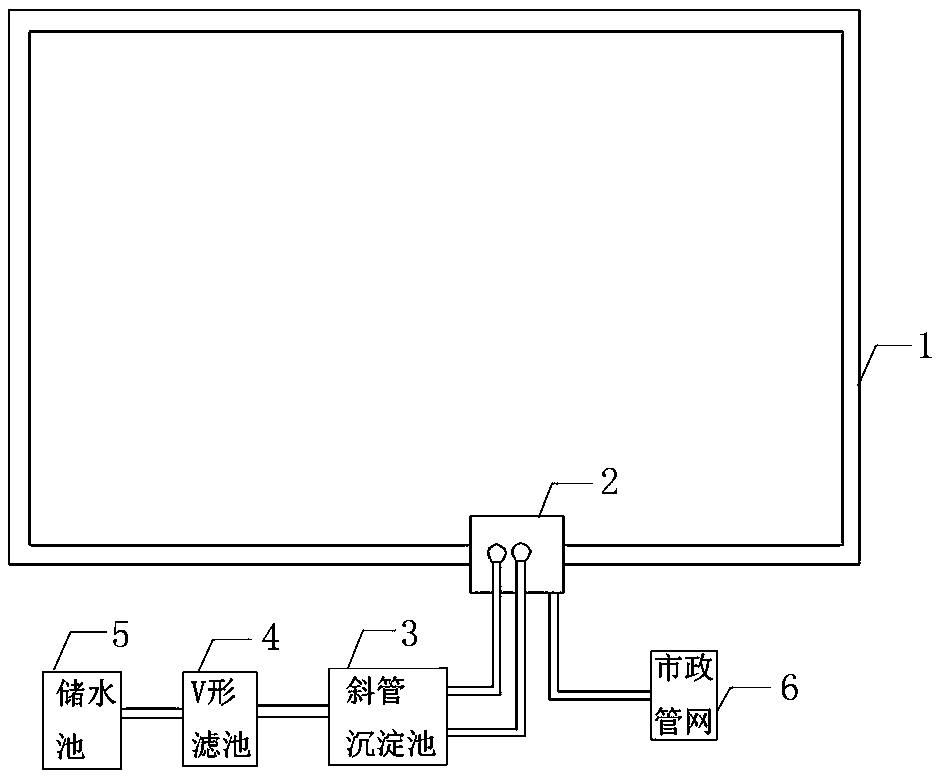

1.一种工地回收水处理系统,其特征在于:包括沿工地施工区外围设置的环形排水沟(1)、与排水沟连通的集水井(2)、通过提升管路与集水井连通的斜管沉淀池(3)、通过处理管路与斜管沉淀池连通的V形滤池(4)及通过储存管路与V形滤池连通的储水箱(5);

所述集水井(2)还通过排水管路与市政管网(6)连通。

2.根据权利要求1所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述斜管沉淀池(3)的池体包括沉淀区(7)、连通在沉淀区一端的进水区(8)、连通在沉淀区另一端的出水区(9)及连通在沉淀区一侧的积泥区(10);

所述沉淀区(7)内从下至上依次设有排泥层、沉淀层和集水层;所述排泥层包括连接在沉淀区池底的一排排泥斗(7.1)和设在排泥斗底部的排泥管(7.2);所述沉淀层包括水平间隔连接在沉淀区池壁上的一对钢笆片(7.3)和满设在一对钢笆片之间的斜管(7.4);所述集水层由一组连接在沉淀区池壁顶部的集水槽(7.5)组成;

所述沉淀区与进水区连通的一侧池壁底部开有过水孔洞(11)、与出水区通过集水槽连通、与积泥区通过排泥管连通。

3.根据权利要求2所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述集水槽(7.5)为长条形槽状结构,且其两侧壁上部开有垛口形进水口。

4.根据权利要求3所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述进水区(8)与沉淀区等高、且二者顶端平齐;所述进水区的顶部连通有进水管(8.1)、底部倾斜设有斜板(8.2);

所述出水区(9)连接在沉淀区池壁上部、且二者顶端平齐;所述出水区的上部与沉淀区的集水槽连通、池底连通有出水管(9.1);

所述积泥区(10)内沿长向设有与排泥管连通的储泥槽(10.1)。

5.根据权利要求4所述的工地回收水 处理系统,其特征在于:所述V形滤池(4)包括主池体(12)、连通在主池体上部的主进水槽(13)、连通在主池体下部的水封井(14)、与水封井连通的集水池(15)及连通在主池体下部的反冲洗排水沟(16);

所述主池体(12)内由下至上依次设有支撑层、过滤层和进水层;所述支撑层由呈矩阵布置、支撑在主池体池底与过滤层之间的支撑柱(12.1)组成;所述过滤层包括间隔设置的一对支过滤层(12.2);所述进水层为对称连接在主池体池壁上端的一对V形进水槽(12.3);

所述支过滤层(12.2)底部水平设有反冲洗管路系统(12.4),所述反冲洗管路系统的进水端连通有反冲洗泵(12.5);

一对所述支过滤层(12.2)之间的缝隙上部设有排水渠(12.6),所述排水渠与反冲洗排水沟连通、且连通处设有排水阀(12.7)。

6.根据权利要求5所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述反冲洗管路系统(12.4)包括反冲洗主管路及间隔连通在反冲洗主管路上的反冲洗支管路。

7.根据权利要求6所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述支过滤层(12.2)包括过滤网架和填充在过滤网架内的滤料。

8.根据权利要求1所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述提升管路包括与即用潜污泵连通的第一提升管路和与备用潜污泵连通的第二提升管路;

所述即用潜污泵和备用潜污泵均设置在集水井内。

9.根据权利要求1所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述排水沟(1)由混凝土砌筑而成、且横截面呈等腰梯形,其沟口大、沟底小、沟壁坡度为30°~45°。

10.根据权利要求1所述的工地回收水处理系统,其特征在于:所述集水井(2)由混凝土砌筑而成,其井壁一对侧开有一对开口,所述开口与排水沟连通;

所述开口的形状和尺寸与排水沟横截面的形状和尺寸一致。

说明书

一种工地回收水处理系统

技术领域

本实用新型涉及水处理领域,特别是一种工地回收水处理系统。

背景技术

目前,施工用水一般都来源于自来水,对于工地上的施工废水、生活废水和雨水的利用率较低,造成水资源的浪费,同时施工场地的降水和雨水不及时排出还会造成场地积水、道路泥泞、影响施工,也有一些施工场地设有排水系统,但其排水系统中的沉淀池一般为平流沉淀池,占地面积大,且为砖砌固定式,不能移动,不可重复利用,造成资源的浪费,其滤池一般需要人工进行清理,较繁琐,且浪费人力。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种工地回收水处理系统,要解决现有工地水处理系统沉淀池占地大、不可重复利用,滤池需人工清理、浪费人力的问题。

为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

一种工地回收水处理系统,包括沿工地施工区外围设置的环形排水沟、与排水沟连通的集水井、通过提升管路与集水井连通的斜管沉淀池、通过处理管路与斜管沉淀池连通的V形滤池及通过储存管路与V形滤池连通的储水箱。

所述集水井还通过排水管路与市政管网连通。

所述斜管沉淀池的池体包括沉淀区、连通在沉淀区一端的进水区、连通在沉淀区另一端的出水区及连通在沉淀区一侧的积泥区。

所述沉淀区内从下至上依次设有排泥层、沉淀层和集水层;所述排泥层包括连接在沉淀区池底的一排排泥斗和设在排泥斗底部的排泥管;所述沉淀层包括水平间隔连接在沉淀区池壁上的一对钢笆片和满设在一对钢笆片之间的斜管;所述集水层由一组连接在沉淀区池壁顶部的集水槽组成。

所述沉淀区与进水区连通的一侧池壁底部开有过水孔洞、与出水区通过集水槽连通、与积泥区通过排泥管连通。

所述集水槽为长条形槽状结构,且其两侧壁上部开有垛口形进水口。

所述进水区与沉淀区等高、且二者顶端平齐;所述进水区的顶部连通有进水管、底部倾斜设有斜板。

所述出水区连接在沉淀区池壁上部、且二者顶端平齐;所述出水区的上部与沉淀区的集水槽连通、池底连通有出水管。

所述积泥区内沿长向设有与排泥管连通的储泥槽。

所述斜管沉淀池和V形滤池均为钢制一体结构。

所述V形滤池包括主池体、连通在主池体上部的主进水槽、连通在主池体下部的水封井、与水封井连通的集水池及连通在主池体下部的反冲洗排水沟。

所述主池体内由下至上依次设有支撑层、过滤层和进水层;所述支撑层由呈矩阵布置、支撑在主池体池底与过滤层之间的支撑柱组成;所述过滤层包括间隔设置的一对支过滤层;所述进水层为对称连接在主池体池壁上端的一对V形进水槽。

所述支过滤层底部水平设有反冲洗管路系统,所述反冲洗管路系统的进水端连通有反冲洗泵。

一对所述支过滤层之间的缝隙上部设有排水渠,所述排水渠与反冲洗排水沟连通、且连通处设有排水阀。

所述反冲洗管路系统包括反冲洗主管路及间隔连通在反冲洗主管路上的反冲洗支管路。

所述支过滤层包括过滤网架和填充在过滤网架内的滤料。

所述提升管路包括与即用潜污泵连通的第一提升管路和与备用潜污泵连通的第二提升管路;所述即用潜污泵和备用潜污泵均设置在集水井内,且通过浮球阀控制开关。

所述排水沟由混凝土砌筑而成、且横截面呈等腰梯形,其沟口大、沟底小、沟壁坡度为30°~45°。

所述集水井由混凝土砌筑而成,其井壁一对侧开有一对开口,所述开口与排水沟连通;所述开口的形状和尺寸与排水沟横截面的形状和尺寸一致。

与现有技术相比本实用新型具有以下特点和有益效果:

施工区域内的待回收水经环形排水沟收集至集水井内,然后依次经斜管沉淀池沉淀和v形滤池过滤后储存至储水池内供施工和生活使用,当雨季水量过多时,集水井内回收水直接排入市政管网内。

1、排水沟环向设在施工区外围,能够充分收集整个施工区域内的废水、降水及雨水,避免局部废水、降水或雨水不能及时收集,造成待回收水淤积,路面泥泞,施工区内涝,影响正常施工。

2、采用斜管沉淀池代替现有常用的平流沉淀池,现有平流沉淀池一般占地较大、且多为砖砌固定式,不便移动且不可重复利用,造成资源浪费,本系统用斜管沉淀池为钢制一体化结构,占地小,适用于场地狭小的施工现场,可吊装,移动方便,且可重复利用,节约了成本,同时相较平流沉淀池,斜管沉淀池的雷诺数Re(用来表征流体流动情况的无量纲数)小,弗劳德数Fr(流体力学中表征流体惯性力和重力相对大小的一个无量纲参数)大,水利条件好利于沉淀,沉淀面积大,沉淀效率高,产水量大。

3、采用V形滤池对回收水进行过滤处理,V形滤池的滤料为均质滤料,含污能力强,采用气水反洗和表面冲洗结合的冲洗方式较其他类型的滤池冲洗效果好,且反冲洗布气布水均匀,对污水的过滤处理效果好,同时现有滤池清理需人工,较繁琐,本系统采用反冲洗系统,无需人工清理,方便快捷。

4、当雨季水量过多时,集水井内的回收水直接排入市政管网,避免回收水再次流入施工现场,及时缓解了集水井的集水压力。

5、潜污泵设两个,一用一备,并通过浮球阀控制,能够满足不同水质对潜污泵排污能力的要求。

本实用新型可广泛应用于小型水处理系统。