申请日2005.04.12

公开(公告)日2005.11.09

IPC分类号C12N1/20; C02F3/34

摘要

本发明属于微生物人工筛选技术领域,涉及微生物人工筛选及其在环境治理中的应用。高效氮循环细菌人工筛选,其步骤为:(a)采集含有土著氮循环细菌的水样;(b)分别配制氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌及反硝化细菌培养基,进行扩培;(c)将四种扩培后的菌种转至平板培养;然后进行富集培养,中间进行镜检观测;(d)分离纯化,以转化率高的菌为优选菌。本发明增强了生态工程-固定化技术对恶劣环境的耐受能力,克服以往技术在秋冬季节基本失效或被迫停止的缺点,实现了生态工程在较低温度下的连续运行。通过四种细菌的作用,使自然水体、生活污水、工业废水中各种形态的氮按照氮循环反应逐步被去除,对氮素去除具有明显的效果。

権利要求書

1.一种高效氮循环细菌人工筛选,其主要包括以下步骤:

(a)在天然水体中水生植物生长根区采集含有土著氮循环细菌的水样;

(b)分别配制氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌及反硝化细菌培养基,接入水样 置于摇床上培养,进行扩培;

(c)再分别配置固体培养基,将四种扩培后的菌种转至平板培养;根据平板上长 出的单个微生物,选择其中长势较好的分别进行富集培养,中间进行镜检观测;

(d)用初步分离的方法再次分离纯化,将分离纯化后的菌种投放待测水样中进行 转化试验,分别测N的转化率,以转化率高的菌为优选菌。

2.根据权利要求1所述的高效氮循环细菌人工筛选,其特征在于步骤(b)中可 以根据需要配制氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌及反硝化细菌培养基的一 种或几种。

3.根据权利要求2所述的高效氮循环细菌人工筛选,其特征在于所述的步骤(b) 和步骤(c)中的四种细菌培养基的确定以使四种细菌分别扩培为目的。

4.一种高效氮循环细菌人工筛选在水生态修复和水处理中的应用,其步骤包括:

(e)将权利要求1所述的高效氮循环细菌人工筛选得到的高效氮循环细菌进 行富集;

(f)将富集后的氨化细菌、硝化细菌、亚硝化细菌和反硝化细菌优选菌混合 后,投入制备好的载体进行固定化;

(g)将制备好的固定化氮循环细菌投入废水处理装置中进行废水处理或将固 定化氮循环细菌投入到自然水体中对自然水体进行生态修复。

5.根据权利要求4所述的高效氮循环细菌人工筛选在水生态修复和水处理中的 应用,其特征在于步骤(e)中采用连续进水方式对优选菌进行富集培养,分 别按照氨化细菌、硝化细菌、亚硝化细菌和反硝化细菌分类配制液体培养基, 通过恒流泵控制进量,通过溶解氧探头监测各种氮循环细菌富集过程中的D0 值,温度保持在28±1℃,定期收集,在0~4℃温度条件下,7000r~ 12000r/min离心分别得到氨化、硝化、亚硝化和反硝化细菌。

6.根据权利要求5所述的高效氮循环细菌人工筛选在水生态修复和水处理中的 应用,其特征在于氮循环细菌优势菌富集培养装置包括培养基贮罐(1)、恒 流泵(2)、恒温培养箱(3)。

7.根据权利要求4~6所述的高效氮循环细菌人工筛选在水生态修复和水处理 中的应用,其特征在于步骤(g)中可以在自然水体中布设浮岛,浮岛悬挂固 定化氮循环细菌释放装置,该装置将固定化氮循环细菌载体放置于具有网眼 的容器中,使得固定化细菌能够接触水体,从而通过这种方式将固定化氮循 环细菌释放到自然水体中,对自然水体进行生态修复。

说明书

高效氮循环细菌人工筛选及在水生态修复和水处理中的应用

一、技术领域

本发明属于微生物人工筛选技术领域,涉及微生物人工筛选及其在环境治理 中的应用,更具体的说,是高效氮循环细菌人工筛选及在水生态修复和水处理中 的应用。

二、背景技术

湖泊,河流等水体的污染和富营养化是中国乃至世界上许多地区危及人类健 康,制约社会经济可持续发展的严峻生态环境问题。环境监测部门的调查表明, 我国七大水系、湖泊、水库、部分地区地下水和近岸海域受到不同程度的污染, 其中富营养化问题尤为突出,滇池、太湖等天然水体先后暴发了大面积的水华。 治理富营养化问题已是当今我国水环境面临的重大问题,是国家亟待解决的重大 科学和技术难题,也是当代资源环境科学的热点。迄今已有的研究表明,引起水 体富营养化的各类营养物质中,氮、磷是主要的限制性因子。因此解决水体富营 养化问题的关键之一就在于控制水体的氮的含量:一方面制定严格的排放标准, 在排入水体前对生活污水和工业废水进行治理,控制排放源;一方面需对已经污 染的水体进行修复。

对于生活污水和工业废水 的治理目前国内外的研究和应用的最多的是生物 脱氮法,其中又以固定化生物脱氮技术综合治理效果最佳,但是现今的研究技术 主要存在以下缺点:

硝化-反硝化过程难以在时间和空间上统一,脱氮效果差,造成生物脱氮这 一多步骤生物催化反应受基质传递速率、底物和产物抑制等限制。目前,国内外 已有通过聚乙烯醇(PVA)、海藻酸钠、光致交联树脂等多聚体化合物将硝化菌和 反硝化菌混合包埋的研究(曹国民,赵庆详,龚剑丽,张彤,固定化微生物在好 氧条件下同时硝化和反硝化,环境工程,2000,18(5):17-19),能在一定程度 上实现同步硝化反硝化。但关于将四种氮循环细菌(氨化细菌、硝化细菌、亚硝 化细菌和反硝化细菌)同时进行吸附增殖固定化的研究,目前仅李正魁等有过研 究(李正魁,濮培民,固定化增殖氮循环细菌群SBR法净化富营养化湖水,核技 术,2001,24(8):674~679),取得了较好的脱氮效果。但是对四种高效氮循环 细菌的筛选和富集方面仍需改进。

对于氮污染型富营养化水体的治理,国际、国内湖泊界和环境科学界科学工 作者已经采用了许多治理措施,目前已有的技术有:物理方法:底泥疏浚、引水 冲淤,机械除藻等,治标不治本,处理效果易出现反复;化学方法:营养盐控制、 投加化学药剂控制藻类生长等,易引发二次污染,同时可能恶化水体水质,破坏 水体生态系统的自净能力和自我调控能力;生物方法:生物调控、水生态修复、 生态工程等,这种方法能够从根本上修复水体的自净能力,实现生态平衡,并且 基本上不产生二次污染,其中又以水生态修复和生态工程为最佳。

但是,水生态修复的应用面临的主要难题是:

较低水温的影响。现有生态修复技术采用的水生高等植物常为一年生或秋冬 枯萎的多年生植物,在秋冬季节基本丧失水体净化能力,而低温对微生物活动的 抑制作用更为强烈,15℃时硝化细菌硝化速率显著下降,仅为30℃时的50%左右, 10℃时反硝化细菌的反硝化速率极大下降。

水体的高度均一化。在富营养化水体中,原有水生态系统已受到破坏,水体 的空间异质性差,缺乏相互分异的氧化-还原微环境,仅仅在水-沉积物界面存在 明显的相互分异的氧化-还原微环境。水体的硝化-反硝化所致的氮素释放活动 十分微弱。这种近似荒漠化的水体环境,给引种水生植物带来了极大的生存压力, 直接阻碍了健康水生态系统的修复与稳定。

水生态系统的修复,要求较为稳定的水体环境。较大的水流流速,波动的水 温、外界扰动较大的水体生态环境等等,都是阻碍水生态修复顺利进行的因素。

污染治理不彻底,污染物只是被在形态上被转变与简单迁移并未彻底从水体 中去除。如张清敏等研制了一种修复水环境的微生态菌制剂(张清敏,王兰,胡 国臣等,修复养殖水环境的微生态菌制剂及其制备方法,专利申请号: 200410019818.4),具有该制剂适应性强,活菌数高,对养殖水生环境修复效果 好,但是其主要效果在于稳定氨态氮(NH4 +-N),并保持在一定水平上,并没有 将过剩的氮素彻底地从污染水体中去除。

目前对于湖泊、水库等天然水体水生态修复和生态工程技术主要以水生植物 的修复和水生生物恢复为主,包括水生鱼类(生物调控技术)、底栖动物等,基 本没有考虑到水生态系统中除了水生植物、水生动物之外的另一个重要环节的微 生物的作用。如张治等发明了一种富营养化小水体的生态修复方法,主要由菹草、 黑藻、马来眼子菜、轮藻、狐尾藻等组成(张治,周忠良,林晨,吕亚佳等,富 营养化浅水小水体的生态修复方法,专利申请号:03115845.5)对各种水生植物 净化富营养化水体的作用进行了专利申请保护,但却没有对水生微生物对净化水 质的作用进行阐述。

三、发明内容

1、要解决的技术问题

现有技术提供的高效氮循环细菌的筛选和富集仍不能满足水生态修复和水 处理的要求,本发明提供一种高效氮循环细菌的人工筛选,筛选出能较好的用于 水生态修复和水处理的高效氮循环细菌。该高效氮循环细菌的人工筛选用于水生 态修复和水处理时,可以提高菌种的筛选速度,加快氮素污染物的转化,较好的 对氮污染型富营养化水体进行生态修复。

2、技术方案

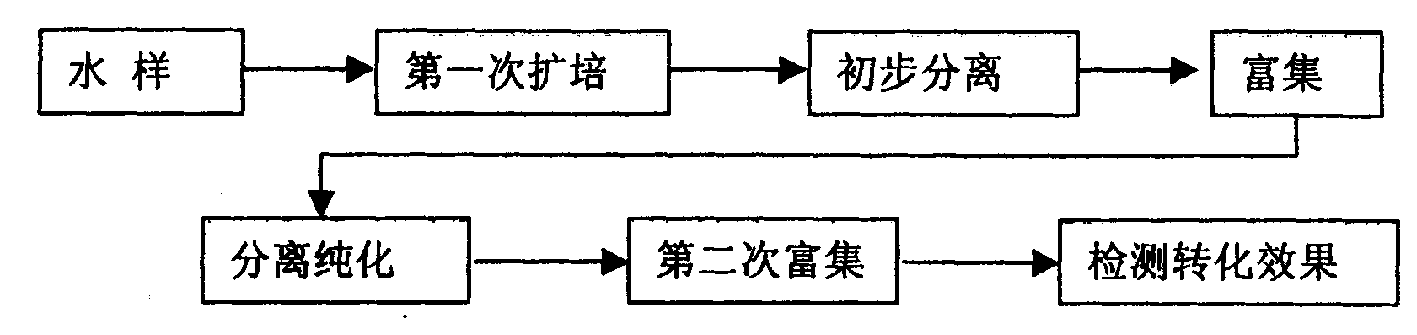

高效氮循环细菌人工筛选,其主要包括以下步骤:

(a)在天然水体中水生植物生长根区采集含有土著氮循环细菌的水样;

(b)分别配制氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌及反硝化细菌培养基,接入 水样置于摇床上培养,进行扩培;

(c)再分别配置固体培养基,将四种扩培后的菌种转至平板培养;根据平板 上长出的单个微生物,选择其中长势较好的分别进行富集培养,中间进行镜检观 测;

(d)用初步分离的方法再次分离纯化,将分离纯化后的菌种投放待测水样中 进行转化试验,分别测N的转化率,以转化率高的菌为优选菌。

步骤(b)中可以根据需要配制氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌及反硝化 细菌培养基的一种或几种。步骤(b)和步骤(c)中的四种细菌培养基的确定以 使四种细菌分别扩培为目的。

高效氮循环细菌人工筛选在水生态修复和水处理中的应用,其步骤包括:

(e)将所述的高效氮循环细菌人工筛选得到的高效氮循环细菌进行富集;

(f)将富集后的氨化细菌、硝化细菌、亚硝化细菌和反硝化细菌优选菌混合后, 投入制备好的载体进行固定化;

(g)将制备好的固定化氮循环细菌置入废水处理装置中进行废水处理或将固定 化氮循环细菌用特制装置置入自然水体中,对自然水体进行生态修复。

步骤(e)中采用连续进水方式对优选菌进行富集培养,分别按照氨化细菌、 硝化细菌、亚硝化细菌和反硝化细菌分类配制液体培养基,通过恒流泵控制进量, 通过溶解氧探头监测各种氮循环细菌富集过程中的DO值,温度保持在28±1℃, 定期收集,在0~4℃温度条件下,7000r~12000r/min离心分别得到氨化、硝化、 亚硝化和反硝化细菌。

氮循环细菌优势菌富集培养装置包括培养基贮罐、恒流泵、恒温培养箱。

进行水生态修复时,步骤(g)中可以在自然水体中布设浮岛,浮岛悬挂固 定化氮循环细菌释放装置,该装置将固定化氮循环细菌载体放置于具有网眼的容 器中,使得固定化细菌能够接触水体,从而通过这种方式将固定化氮循环细菌释 放到自然水体中,对自然水体进行生态修复。

大多数富营养化湖泊水体的空间异质性差,缺乏相互分异的氧化-还原微 环境,仅仅在水与沉积物界面存在明显的相互分异的氧化-还原微环境。从宏观 上看,应用固定化氮循环细菌技术,由于采用具有特殊微孔结构的固定化载体,构 成了载体内外相互分异的硝化-反硝化微环境,这样便提供了一种存在于厘米尺 度上的人工制造的氧化-还原界面。这种人工微环境在自然水体中的存在类似于 自然水体中水-沉积物界面具有的硝化-反硝化功能,人为营造了一种具有良好 水气通道和硝化-反硝化微孔立体结构界面的微环境,将仅存在于自然水体中水 -沉积物界面的氧化-还原微环境从平面扩展到了立体空间。载体的这种人工微 环境在自然水体中的存在,弥补了目前富营养化湖泊水体中因大量水生高等植物 衰亡导致的水体均一性增加、非均一性(异质性)减少而使氧化-还原环境恶变及 水体自净能力下降的不足。由于固定化载体在水体中的布设起到了一种在类似于 荒漠化的均一性自然水体中引入一种人工制造的非均一性的剧烈的氧化-还原环 境,大大增加了水体的硝化-反硝化能力,增加了水体氮素的转化效果。另一方 面,从微观上来说,随着氮循环细菌从载体中向水体释放和扩散,水体中的氨化 细菌、亚硝化细菌、硝化细菌、反硝化细菌数量大大增加,水体中的有机氮经氮 循环细菌氨化作用转化为氨氮和气态的NH3,氨氮在载体表面富氧区被氧化成硝 态氮,硝态氮在固定化载体内部缺氧区被反硝化细菌还原为气态氮并进入大气, 水体中不同形态的氮营养盐正是在生态工程实验区水体中氮循环细菌释放区域 数量分布上的差异,在水域内交替进行硝化-反硝化的过程中逐渐被去除。

应用实施时对生态工程实际布设区的周边自然环境与污染源进行调查,确定 邻近水体的流态与进水水质,确定工程区的具体分布,并开始进行工程区水体水 质监测。当工程区水体水质和水温确定已经能够保证水生高等植物生长时,向人 工浮岛引种水生高等植物。水生高等植物的引种,使水体中增加了许多根际微生 态系统,而固定化氮循环细菌的释放,又使水生高等植物根际细菌明显增加,从 而强化了氮循环细菌-水生植物互利共生净化实验区水质效果。

3、有益效果

本发明通过改进菌种的筛选和富集方法,得到除氮效果更好的高效氮循环细 菌。这些高效氮循环细菌应用于生活污水、工业废水的治理以及对富营养化水体 的生态修复时,增强了生态工程-固定化技术对恶劣环境的耐受能力,克服以往 技术在秋冬季节基本失效或被迫停止的缺点,实现了生态工程在较低温度下的连 续运行。增加了固定化氮循环细菌-水生植物互利共生净化实验区水质效果。通 过氨化细菌、硝化细菌、亚硝化细菌和反硝化细菌的作用,使自然水体、生活污 水、工业废水中各种形态的氮按照氮循环反应逐步被去除,反应终产物主要为氮 气,避免了对氮污染的治理仅仅成为氮素离子形态的转变和简单迁移。对氮素去 除具有明显的效果。