申请日2009.03.16

公开(公告)日2009.08.19

IPC分类号C02F9/14; C02F1/52; C02F3/12

摘要

加核三循环组合水处理方法,包括水处理构筑物中的混和絮凝区、活性污泥室、锥形污泥浓缩区、澄清分离区四部分所组成,混和絮凝区有进水管、进水控制阀和喷咀、一级絮凝室、二级絮凝室和反裙板,混和室内有调速搅拌装置,进水管连接混和水头控制装置和混凝剂配制投加系统,一级絮凝室连接絮凝剂配制投加系统,上部有压力旋流分离器,砂泵进水管连接锥形污泥浓缩区,出水连接压力旋流分离器;活性污泥室包括池直壁、内置水下搅拌机、出水控制阀和污泥回流控制阀;锥形污泥浓缩区位于活性污泥室中心,两者之间隔着锥形池壁,与活性污泥室出水控制阀连接的出水管;澄清分离区包括:澄清分离区、集水系统和出水槽。

权利要求书

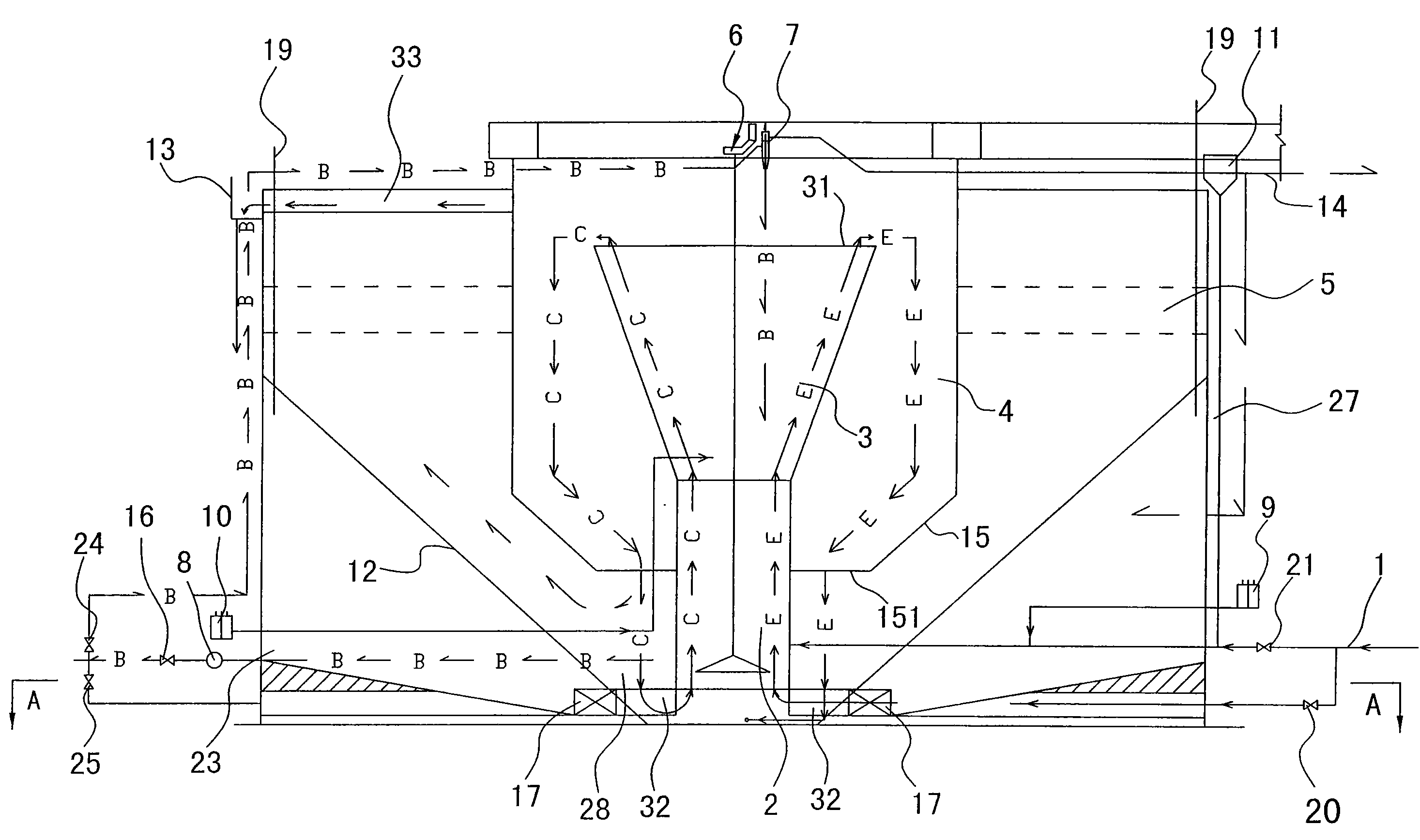

1、加核三循环组合水处理方法,包括水处理构筑物中的混和絮凝 区、活性污泥室、锥形污泥浓缩区,以及澄清分离区四大部分组成,其 特征在于所述的混和絮凝区包括:通入水处理构筑物的进水管(1)、进 水控制阀(21)和进水管上的喷咀(30)将水喷入混和室(2),混和室 (2)上部连接一级絮凝室(3),一级絮凝室的出口连接二级絮凝室(4) 和下部的反裙板(15),在混和室(2)内安有调速搅拌装置(6),在进 水管(1)中连接混和水头控制装置(11)和混凝剂配制投加系统(9), 在一级絮凝室(3)中连接絮凝剂配制投加系统(10),在水处理构筑物 上部安有压力旋流分离器(7),砂泵(8)进水管连接着锥形污泥浓缩 区(28),砂泵出水连接着压力旋流分离器(7);所述活性污泥室包括 水处理构筑物中下部周边三角形断面的活性污泥室(23)、池直壁(27), 在活性污泥室中内置水下搅拌机(22),活性污泥室管路有出水控制阀 (17)和污泥回流控制阀(18);所述锥形污泥浓缩区(28)位于活性 污泥室中心,两者之间隔着锥形池壁(12),锥形污泥浓缩区内安装水 处理构筑物外的砂泵(8)进水管,与活性污泥室出水控制阀(17)连 接的出水管(32);所述澄清分离区包括:澄清分离区(斜管或者斜板 区)(5)、集水系统(33)和出水槽(13)所组成;其所述的喷咀(30) 流速V0=2~3米/秒;混和室(2)上升流速V1=0.1~0.2米/秒;混和时间 t1=15~20秒;第一絮凝室(3)流速V2=0.02~0.03米/秒,絮凝时间 t2=76~105秒;第二絮凝室(4)出口流速V3=0.01~0.02米/秒,絮凝时 间t3=458~687秒;污泥回流比n=2~3;分离区(5)上升流速V4=0.77~0.99 毫米/秒,设置斜管时上升流速V4'=22~33毫米/秒;活性污泥接触时间 >0.5小时;晶核浓度3~6克/升,所述加核即通过在混和絮凝过程中投 加密度大、粒径小的颗粒物质—晶核,强化混凝,所述三循环包括使用 外加晶核和化学药品强化水中悬浮物质快速沉降,沉降后的绒体经分 离,晶核重新返回絮凝室反应所形成的体外循环,通过机械力和水力共 同作用所形成的污泥在水处理构筑物内的不断循环—内循环,以及活性 污泥在活性污泥室(23)与混和絮凝区之间的循环。

2、如权利要求1所述的加核三循环组合水处理方法,其特征在于 所述的内循环包括在水处理构筑物中心位置顶端安装的调速搅拌装置 (6),调速搅拌装置工作所形成垂直向上水流和工艺设计所形成涡旋共 同作用下,使水处理构筑物内的污泥产生自下而上和重力作用下自上而 下的不断循环。

3、如权利要求1所述的加核三循环组合水处理方法,其特征在于 所述的外循环包括在水处理构筑物外部安装的砂泵(8),将锥形污泥浓 缩区(28)内的污泥输送至安装在水处理构筑物顶部的压力旋流分离器 (7)中,在离心力的作用下进行晶核与泥水分离,分离出的晶核重新 投加到一级絮凝室(3)参加絮凝反应,而分离出的泥水包括用于给水 净化的送至污泥浓缩池;若用于污水处理的送至后续工艺或活性污泥室 (23)。

4、如权利要求1或3所述的加核三循环组合水处理方法,其特征 在于所述的压力旋流分离器(7)包括:其上部为圆筒形,下部为圆锥 形的采用不锈钢制成的筒体,上部圆筒直径(D)100毫米,下部圆锥 上口直径(D1)100毫米,下口直径(D2)7.5毫米,长度(L)745毫 米,其中上部(L1)520毫米,下部(L2)225毫米。

5、如权利要求1所述的加核三循环组合水处理方法,其特征在于 所述的混和水头控制装置(11)包括:立管直径(Φ1)与进水管(1) 相等径连接在进水管上,并固定在池直壁(27),上端连接一同径伸缩 器,伸缩器内插入一钢制漏斗形能量泄放口,漏斗上口直径(Φ2)为 立管直径(Φ1)+200~400毫米,即(Φ2)=(Φ1)+200~400毫米, 高度(H)为300~500毫米,下端焊接一截头圆锥,上口直径为(Φ2), 下口焊接一长(H2)为300~500毫米直径同伸缩器内径(Φ3)的短管, 截头圆锥高度(H3)为200~300毫米,根据混和所需水头,调节换入管 高度,让多余能量在此泄放。

说明书

加核三循环组合水处理方法

技术领域

本发明涉及加核三循环组合水处理方法,具体涉及一种给水净化领 域的澄清技术及污水处理、中水回用领域的活性污泥法与晶核絮凝组合 处理技术。

背景技术

随着《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的实施,对常规的 净水工艺提出了更高的要求,针对现在普遍存在的冬春两季原水低温、 低浊,常规的沉淀和澄清工艺处理后的水质保证不了滤池出水水质达标 的要求,以及原水富营养化引起的水体藻类旺发给常规净水工艺造成的 处理难,既影响水质又影响水量。同时也因气候变化引起的原水浊度突 然升高,一些常规工艺处理后出厂水质的达标得不到保证。以上所述是 目前供水行业所面临的挑战。就污水处理而论,现有生活污水处理一般 以生化工艺为主,构筑物型体较大,工程造价高,如何寻求一种高效的, 结构紧凑,造价低,运行管理方便,耐冲击负荷的处理构筑物,是本课 题研究的努力方向,特别是解决乡镇一级的生活污水处理厂,能实现一 级处理达标排放;对不同季节的不同水质,采取不同的运行模式来应对, 尽可能的降低运行成本,更是众所期盼的。

发明内容

本发明的目的是提供一种为解决常规给水工艺难以解决的原水低 温、低浊、高藻及突发性高浊而实施的处理方法,又是一种将活性污泥 法与加核絮凝工艺组合在一个水处理构筑物内,有机地把物化处理与生 化处理融合在一起,不但提高了单体水处理构筑物的处理效果,而且能 有效应对原水高冲击负荷,水质波动等问题的污水处理和中水回用的处 理。

本发明加核三循环组合水处理方法的技术方案是:包括水处理构筑 物中的混和絮凝区、活性污泥室、锥形污泥浓缩区,以及澄清分离区四 大部分组成,其特征在于所述的混和絮凝区包括:通入水处理构筑物的 进水管、进水控制阀和进水管上的喷咀将水喷入混和室,混和室上部连 接一级絮凝室,一级絮凝室的出口连接二级絮凝室和下部的反裙板,在 混和室内安有调速搅拌装置,在进水管中连接混和水头控制装置和混凝 剂配制投加系统,在一级絮凝室中连接絮凝剂配制投加系统,在水处理 构筑物上部安有压力旋流分离器,砂泵进水管连接着锥形污泥浓缩区, 砂泵出水连接着压力旋流分离器;所述活性污泥室包括水处理构筑物中 下部周边三角形断面的活性污泥室、池直壁,在活性污泥室中内置水下 搅拌机,活性污泥室管路有出水控制阀和污泥回流控制阀;所述锥形污 泥浓缩区位于活性污泥室中心,两者之间隔着锥形池壁,锥形污泥浓缩 区内安装水处理构筑物外的砂泵进水管,与活性污泥室出水控制阀连接 的出水管;所述澄清分离区包括:澄清分离区(斜管或者斜板区,在该 区可设置斜管或者斜板)、集水系统和出水槽所组成;其所述的喷咀流 速V0=2~3米/秒;混和室上升流速V1=0.1~0.2米/秒;混和时间t1=15~20 秒;第一絮凝室流速V2=0.02~0.03米/秒,絮凝时间t2=76~105秒;第 二絮凝室出口流速V3=0.01~0.02米/秒,絮凝时间t3=458~687秒;污泥 回流比n=2~3;分离区上升流速V4=0.77~0.99毫米/秒,设置斜管时上升 流速V4′=22~33毫米/秒;活性污泥接触时间>0.5小时;晶核浓度3~6 克/升,所述加核即通过在混和絮凝过程中投加密度大、粒径小的颗粒 物质—晶核,强化混凝,所述三循环包括使用外加晶核和化学药品强化 水中悬浮物质快速沉降,沉降后的绒体经分离,晶核重新返回絮凝室反 应所形成的体外循环,通过机械力和水力共同作用所形成的污泥在水处 理构筑物内的不断循环—内循环,以及活性污泥在活性污泥室与混和絮 凝区之间的循环。

本发明应用在给水处理所采取的技术途径是,针对低温低浊原水在 混凝过程中因缺乏晶核,水体中细小而分散的悬浮物质、胶体颗粒脱稳 后难以形成大絮体而沉降,故将投加混凝剂后的原水经喷咀快速喷入混 和室,借形成的吸力和调速搅拌装置提升力将混和室下端带晶核的高浓 度污泥回流上来与进水混合,经调速搅拌装置快速搅拌使混凝剂和水中 悬浮颗粒迅速混合,脱稳后的悬浮颗粒吸附在带晶核的绒体上形成矾 花,并且由下而上进入一级絮凝室,与在此投加的高分子絮凝剂进行絮 凝反应,在一定的搅拌速度下已形成的矾花通过高分子链的架桥网捕作 用以及晶核的重力沉降作用快速生成密度较大的绒体,随着一级絮凝室 锥形断面逐渐扩大,搅拌速度相对减慢,更有利于绒体生成。水流在适 中搅拌力作用下由下而上经一级絮凝室出口进入二级絮凝室,在推流作 用下水流由上而下,随着二级絮凝室过水断面逐渐扩大,水流紊动减弱, 有利于绒体进一步生成,当水流行至反裙板出口处,因过水断面减小, 水流以稍快的速度穿透在此处形成的锥形污泥浓缩区,绒体被截留(过 滤),带有残留绒体的水流绕过反裙板下端转而由下而上进入分离区。 因分离区有较长的停留时间使残留绒体获得沉降(或者通过在该区设置 的斜管或者斜板使残留绒体快速沉降),实现固液分离,清水经集水系 统收集由出水槽排出,沉降下来的绒体积聚在锥形污泥浓缩区内,污泥 大部分在机械力和水力共同作用下,经混和室下端与池底间的间隙回流 到混和室内循环参与絮凝。当污泥积累超过一定高度,开启砂泵把一部 分污泥输送至池顶压力旋流分离器进行晶核与泥水分离,分离出的晶核 重新投加在一级絮凝室(首次运行的晶核也在此投加)循环参与絮凝反 应,而分离出的泥水排入污泥浓缩池,排泥要适度,保持污泥的浓度和 界面一定高度。污泥循环流量通过调节调速搅拌装置转速来控制。调节 污泥循环流量来对付原水水质突变(如浊度峰值的产生)。

本发明应用于污水处理、中水回用处理所采取的技术途径是,经提 升泵提升的污水在构筑物外分为两路,一路污水经控制阀进入活性污泥 室,经水下搅拌机搅拌与活性污泥充分混和经一定的接触时间,然后进 入混和絮凝区与另一路直接进入该区的进水混合,此后同给水处理所采 取的技术途径,絮凝澄清达标排放,污泥回落到锥形污泥浓缩区重新进 入活性污泥室循环参与反应。所不同的是分离出的泥水接入后续工艺或 活性污泥室。

通过上述给水处理的技术途径,除对突发高浊原水(1000~ 1500NTU),低温(水温6℃~8℃),低浊(1~3NTU)原水的除浊效 果外,对藻类旺发原水(25×104个/升)进入混和室时,与带有晶核的 浆液混合后,又受到机械(搅拌浆)破坏(或打断)藻类细胞,晶核的 加速沉淀和高分子链网捕作用,可以使本可能漂浮藻类沉淀下来,随水 流行至锥形污泥浓缩区时被截留,排泥时经压力旋流分离器分离藻类残 渣因密度小随泥水排至污泥浓缩池处理,实现了原水除藻。

经过上述的污水处理技术途径除对高浓度有机污水(CODcr1000 毫克/升~3000毫克/升),特别是可生化性好的(B/C>0.4)污水CODcr 去除率可达86%以上,除磷效果更佳,而且有机物浓度、水温变化不会 影响处理效果。处理低浓度污水时,会取得像低温、低浊原水的处理效 果,各种污染物的去除率约可达SS为85%~89%、BOD5为50%~83%、 CODcr为65%~76%、TP为85%~95%。

本发明是一种结构紧凑、节约资源的高效组合水处理技术,与传统处 理工艺相比,具有处理效率高、占地面积小、造价低、耐冲击负荷、药剂 用量低,而且把生化处理和物化处理结合于一个水处理构筑物内,只要投 加不同材料的晶核、混凝剂、絮凝剂和不同技术途径既可用于给水净化也 可用污水处理、中水回用。既适用老厂工艺升级改造,也可用于新建扩建 工程。