申请日2010.09.19

公开(公告)日2012.05.30

IPC分类号C02F3/32

摘要

本发明公开了一种防治潜流式人工湿地污水处理系统堵塞的方法,属污水处理技术领域。它是在潜流式人工湿地污水处理系统的基质层中设置与湿地水流方向一致且与湿地布水管及湿地出水管相连的由冲淤阀控制并带有溢流渗流孔的导流冲淤管道系统;导流冲淤管在湿地基质层中均匀布置,其水平间距按照管径的10-15倍取值。本发明为湿地系统的水流提供稳定、通畅的人工通道,同时提高人工通道的流速以增强系统的冲淤能力,从根本上解决系统堵塞问题以及堵塞后的恢复问题。

权利要求书

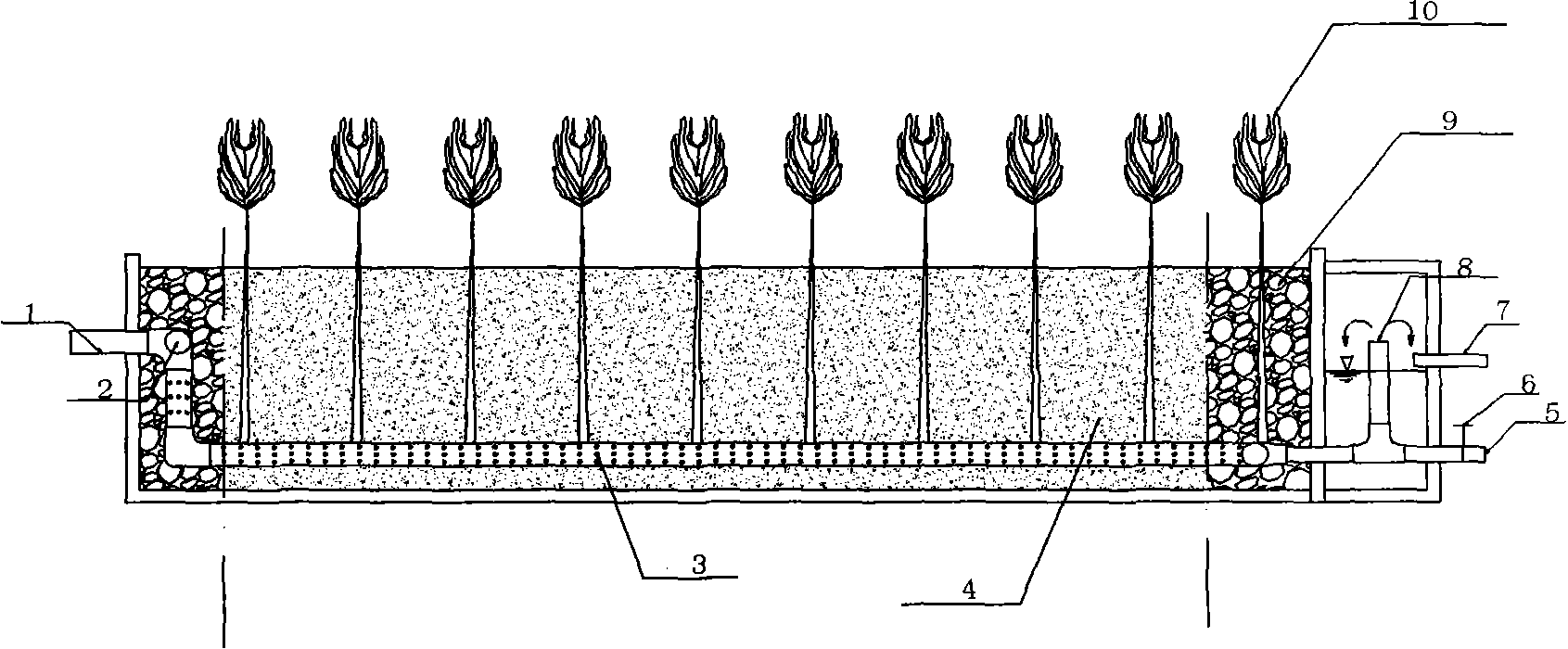

1.一种防治潜流式人工湿地污水处理系统堵塞的方法,它是通过设置导流冲淤装置来实现的;其具体方法是:在由湿地前端和后端的粗砾石基质(9)、中间的细砾石或碎石基质(4)以及污水进水管(1)、湿地布水管(2)、湿地溢流出水管(8)、湿地植物(10)、澄清池溢流出水管(9)、湿地围墙(11)组成的潜流式人工湿地污水处理系统的基质层中设置与湿地水流方向一致且与湿地布水管(2)相连的带有溢流渗流小孔(15)的导流冲淤管(3)以及由冲淤阀(6)控制的冲淤管(5);导流冲淤管(3)上的溢流渗流小孔(15)按照3cm排距、每排按45°角径向均匀布置;导流冲淤管(3)在湿地基质层中均匀布置,其水平间距按照管径的10-15倍取值。

说明书

一种防治潜流式人工湿地污水处理系统堵塞的方法

(一)技术领域 本发明涉及污水处理,特别涉及潜流式人工湿地污水处理系统。

(二)背景技术 潜流式人工湿地污水处理系统一般由湿地前端和后端的粗砾石基 质、中间的细砾石或细碎石基质以及污水进水管、湿地布水管、湿地溢流出水管、湿地植 物、澄清池等组成。因处理成本低、效果好被广泛地用于各种废水处理。但是,它在处理 污水的过程中普遍存在的问题就是系统因淤泥大量沉淀而出现堵塞并导致系统功能丧失。 据美国环保局对100多个人工湿地的调查,约一半的人工湿地污水处理系统在投入使用后 不到5年时间内出现堵塞问题。而在我国,则湿地系统堵塞问题更为严重,许多潜流式人 工湿地系统运行不到一年即出现严重堵塞并基本失效。

根据相关研究,人工湿地的堵塞主要是由污水中固体颗粒在基质中的物理沉降和过滤 以及在微生物作用下厌氧分解产物(如多糖类物质、胞外聚合物)和未能降解的有机物(腐 殖质)累计等造成的。这些累积物具有较高的含水率,并能形成低密度的凝胶淤泥,具有 很强的堵塞性能。也就是说,湿地系统特别是潜流式人工湿地系统在处理污水过程中出现 淤泥是不可避免的。如果不能及时清淤,系统运行一段时间后出现堵塞也是在所难免的。

为解决人工湿地污水处理系统堵塞问题,国内外采取了许多的技术措施,其中包括对 进入湿地的污水进行预处理、曝气充氧、更换湿地基质、停床轮休以及投加蚯蚓等。但是, 目前的这些技术措施的效果都十分有限,往往是治标不治本。同时,人工湿地堵塞后的恢 复问题目前仍然没有很好的对策。因此,堵塞问题目前仍是人工湿地污水处理技术研究的 重点和难点。

进一步研究表明,由于潜流湿地系统缺乏稳定、通畅的水流通道,水在基质中的流动 主要以溢流、渗流或推流的形式存在,流速极为缓慢;虽然存积下来的淤泥具有密度小、 含水率高且流动性较好的特点,但仍不能使其随水流一起流出湿地,多数存留在湿地基质 的空隙中,最终必然导致堵塞现象的发生。显然,淤泥的产生并非导致湿地系统堵塞的真 正原因,缺乏稳定、通畅的水流通道而且流速过慢才是导致湿地系统产生堵塞问题的真正 原因。同时,目前绝大多数的湿地系统均未设置冲淤结构,湿地系统堵塞后的恢复就显得 十分困难。

(三)发明内容

1、发明目的本发明主要是针对目前技术不能从根本上解决潜流式人工湿地堵塞问 题以及出现堵塞后难以及时恢复的缺陷,通过设置无动力导流冲淤装置来为湿地系统的水 流提供稳定、通畅的人工通道,同时提高人工通道的流速以增强系统的冲淤能力,实现防 止湿地系统堵塞以及堵塞后的恢复之目的。

2、技术方案本发明的技术方案是:一种防治潜流式人工湿地污水处理系统堵塞的 方法,它是通过设置专门的导流冲淤装置来实现的。其具体方法是:在由湿地前端和后端 的粗基质材料9、中间的细基质材料4以及污水进水管1、湿地布水管2、湿地植物10、 湿地溢流出水管8、湿地澄清池14、澄清池溢流出水管7、湿地围墙11等组成的潜流式人 工湿地污水处理系统中设置与湿地水流方向一致且与湿地布水管2相连的若干导流冲淤管 3以及由冲淤阀6控制的冲淤管5;所述的导流冲淤管3可选用直径为80-110mm的PVC 塑料管,其水平间距按照管径的10-15倍取值,一般在1.0-1.5m之间。在导流冲淤管 3上按照3cm的排距、每排按45°角径向均匀布置8个孔径为5mm的溢流渗流小孔15; 湿地中间的细基质材料4选用粒径8-16mm的细砾石或碎石,以免基质过滤材料进入导流 冲淤管3。湿地前后端的粗基质材料9则主要选用粒度为3-5cm的砾石,以保障进出湿 地系统水流通道的畅通。

导流冲淤管3通过三通13或弯管12与湿地布水管2及冲淤管5相连接,在湿地基质 层形成完整的布水、集水、导流、冲淤管网系统。导流冲淤管3在湿地正常运行期间主要 起到溢流布水和渗流集水的作用;而在防治堵塞进行冲淤作业时,主要起到渗流集水和导 流冲淤的作用。冲淤管5的水平位置与湿地内的导流冲淤3管保持在同一个水平或略低。 若湿地的宽度较大,可考虑设置多个冲淤口,确保堵塞湿地的淤泥能顺利清除。

在潜流式人工湿地污水处理系统正常工作状态下,冲淤管阀门6处于关闭状态,污水 通过布水管2及导流冲淤管上的小孔15溢出并在湿地中得到处理,湿地出水则通过位于 湿地澄清池14中的溢流出水管8溢流至湿地澄清池并通过澄清池溢流管7排出。当湿地 运行一段时间并出现堵塞现象时,打开冲淤阀6,在自然水压的作用下,导流冲淤管3中 积存的污水及淤泥在水压下高速流出,同时其上部及四周一定范围的污水夹带淤泥在重力 及负压作用下通过导流冲淤管的小孔15进入管中,流向冲淤管5并排至湿地外进行浓缩 处理。当水流减小、冲淤效果降低时,关闭冲淤阀6以提高湿地水位,然后再打开阀门冲 淤作业。如此反复运行几次,即可方便的实现湿地清淤之目的,解决湿地系统堵塞问题以 及堵塞后恢复问题。

3、有益效果本发明通过设置导流冲淤管道系统方式,为湿地系统的水流提供稳定、 通畅的人工通道,同时提高人工通道的流速以增强系统的冲淤能力,利用湿地淤泥含水率 高、密度低以及流动性好的特点,实现潜流式人工湿地污水处理系统的高效无动力清淤, 从根本上解决系统堵塞以及堵塞后的恢复问题,使湿地系统长期保持良好的工作状态。同 时,充分利用自然水压的作用实现无动力清淤,大大降低了清淤的成本及作业难度。此外, 导流冲淤管的溢流布水和渗流集水作用,还可以显著改善湿地系统水流的整体流动性并增 加曝气充氧的效果,因而可在一定程度上改善和提高湿地系统处理污水的效果。通过在四 川省绵阳市涪城区龙门镇红雨村“农家乐”的餐饮污水整治示范项目上试用,完全能达到 发明目的。