申请日2011.05.23

公开(公告)日2012.11.28

IPC分类号A01K67/033

摘要

本发明属于环保处理技术领域,具体涉及一种规模化生物处理污泥的蚯蚓选育方法及养殖系统,是将4个品种的混合茧养到成蚓后,再将它们所产幼茧按循环提纯复壮方法驯化饲养,不断扩大种群规模及对污泥饲料的适应度,然后投入由稻帘、银杏叶与药渣构成面层(2)的多层生态养殖床(1),所述稻帘、银杏叶与药渣的重量配比=1:0.3~0.4:0.1~0.2,所述药渣由山渣、黄芩、斑地锦、麦芽、白头翁组成,其重量比=1:0.3~0.5:0.2~0.35:0.3~0.4:0.1~0.15,养殖床(1)中铺设有横向和/或纵向的通气管(6),在生态养殖床(1)的两侧设置有排水沟(8),排水沟(8)经排水渠(13)与蓄水池(14)连通,生态养殖床(1)上设置有1米高的挡水蓬(7),在1~2个生态养殖床(1)的侧边长方形地面(9)上平行设置有一排遮阴树(11),遮阴树(11)下栽种有可防治蚯蚓常见病的中药植物(16)。

权利要求书 [支持框选翻译]

1.一种规模化生物处理污泥的蚯蚓选育方法,其特征在于选育的具体操作步骤是:A:选本地蚯蚓25箱、赤子爱胜蚓40箱、太湖红蚯蚓20箱、北京条纹蚓15箱,共计100箱取至三个以上养殖场的种源,采用以65~70%的传统饲料为主,添加30~35%的污泥为辅的新品种繁育饲料,并以10%的速度隔一周递增污泥的添加量;B.当100箱不同品种的种源蚯蚓全部产茧后,将种蚯蚓移出,该种蚯蚓仍然可反复使用多次,将100箱茧混合后分别装于50箱内卵化饲养,采用以50~60%的传统饲料为主,添加40~50%的污泥为辅的新品种繁育饲料,并以5%的速度隔五日递增污泥的添加量;C.将上述4个品种的混合茧养到成蚓后,再将它们所产幼茧按循环提纯复壮方法驯化饲养,不断扩大种群规模及对污泥饲料的适应度;D.将循环驯化饲养后的成蚓以80~100%的污泥添加辅料进行饲养35~50天,然后投入林间规模化生物处理污泥的蚯蚓养殖系统。

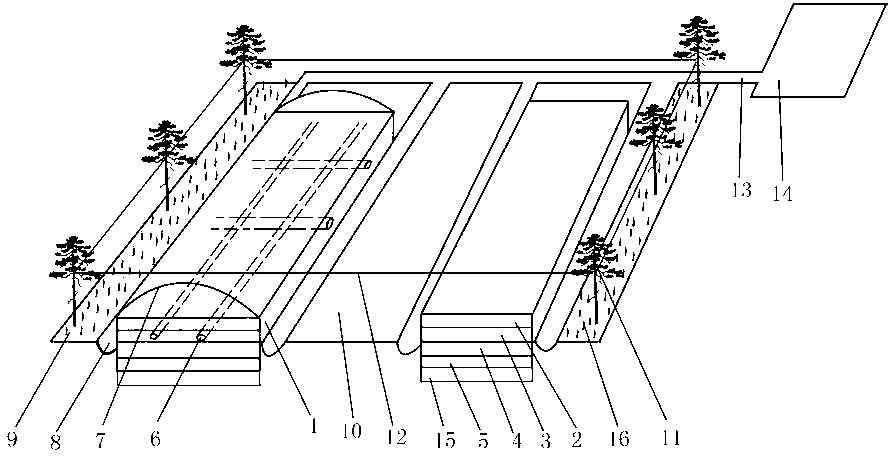

2.一种规模化生物处理污泥的蚯蚓养殖系统,由建立在地面上的蚯蚓生态养殖床(1)构成,其特征在于生态养殖床(1)有多层,从下至上分别是由发酵腐熟后的有机废物组成的底部基料层(15),厚度4-6厘米;由发酵腐熟后的食品废弃物为主的有机废物及腐熟或半腐熟污泥组成的饵料层(5),厚度4-6厘米,水分控制在40%;由发酵腐熟后的食品废弃物为主的有机废物组成的产卵基料层(4),厚度5-8厘米;由发酵腐熟后的污泥与调理剂组成的配料层(3), 5-10厘米;由稻帘、银杏叶与药渣构成的面层(2);养殖床(1)中铺设有横向和/或纵向的通气管(6),在生态养殖床(1)的两侧设置有排水沟(8),排水沟(8)经排水渠(13)与蓄水池(14)连通,生态养殖床(1)上设置有1米高的挡水蓬(7),在1~2个生态养殖床(1)的侧边长方形地面(9)上平行设置有一排遮阴树(11),遮阴树(11)下栽种有可防治蚯蚓常见病的中药植物(16),所述两个生态养殖床(1)之间设置有操作道(10),操作道(10)上方架设有太阳能装置,所述两排遮阴树(11)之间设置有高位遮阴蓬(12),所述通气管(6)内设置有温度调节装置,所述温度调节装置与太阳能装置或沼气加热装置连通,所述面层(2)的稻帘、银杏叶与药渣的重量配比=1:0.3~0.4:0.1~0.2,所述药渣由山渣、黄芩、斑地锦、麦芽、白头翁组成,其重量比=1:0.3~0.5:0.2~0.35:0.3~0.4:0.1~0.15。

3.根据权利要求2所述规模化生物处理污泥的蚯蚓养殖系统,其特征在于所述配料层(3)的污泥较好是城市生活污水厂污泥与造纸污泥的混合物,二者重量比为1:0.3~0.5。

4.根据权利要求2所述规模化生物处理污泥的蚯蚓养殖系统,其特征在于所述配料层(3)污泥与食品废弃物为主有机有机废物的重量比为1: 0.5~0.6。

说明书 [支持框选翻译]

规模化生物处理污泥的蚯蚓选育方法及养殖系统

技术领域:本发明属于环保处理技术领域,具体涉及一种规模化生物处理污泥的蚯蚓选育方法及养殖系统。

背景技术:由于污泥与一般蚯蚓的食物结构有区别,因而采用单一(普通)品种的蚯蚓大规模处理污泥,存在蚯蚓对污泥的消化不够适应,蚯蚓生长情况不够理想,容易生病、易中毒、长期养殖导致品种退化甚至大面积死亡等问题,加上污泥处理是大规模的,现有技术中采用箱体结构已不适应要求,林间大规模饲养处理污泥的技术也不够成熟,存在养殖系统设计综合利用不够合理、温度湿度调节不够科学,蚯蚓防病治病的措施不够理想的许多问题,因而导致蚯蚓规模化生物处理污泥的技术无法实现产业化生产。

发明目的:本发明的目的,是针对现有蚯蚓规模化生物处理污泥的蚯蚓品种不适应要求,养殖系统设计不合理,综合利用效率不高的技术缺陷,为人们提供一种蚯蚓品种生存能力强、处理污泥效率高,养殖系统设计科学,综合利用效率好的一种规模化生物处理污泥的蚯蚓选育方法及养殖系统。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的。

本发明的规模化生物处理污泥的蚯蚓选育方法,其选育的具体操作步骤是:

A:选本地蚯蚓25箱、赤子爱胜蚓40箱、太湖红蚯蚓20箱、北京条纹蚓15箱,共计100箱取至三个以上养殖场的种源,采用以65~70%的传统饲料为主,添加30~35%的污泥为辅的新品种繁育饲料,并以10%的速度隔一周递增污泥的添加量。

B.当100箱不同品种的种源蚯蚓全部产茧后,将种蚯蚓移出,该种蚯蚓仍然可反复使用多次,将100箱茧混合后分别装于50箱内卵化饲养,采用以50~60%的传统饲料为主,添加40~50%的污泥为辅的新品种繁育饲料,并以5%的速度隔五日递增污泥的添加量。

C.将上述4个品种的混合茧养到成蚓后,再将它们所产幼茧按循环提纯复壮方法驯化饲养,不断扩大种群规模及对污泥饲料的适应度。

D.将循环驯化饲养后的成蚓以80~100%的污泥添加辅料进行饲养35~50天,这时的复配杂交新品种蚯蚓以完全适应污泥饲料、污泥的处理量大幅度提高。

将上述选育后的蚯蚓投入林间规模化生物处理污泥的蚯蚓养殖系统。

本发明的规模化生物处理污泥的蚯蚓养殖系统,由建立在地面上的蚯蚓生态养殖床1构成,其特点是生态养殖床1有多层,从下至上分别是由发酵腐熟后的有机废物组成的底部基料层15,厚度4-6厘米;由发酵腐熟后的食品废弃物为主的有机废物及腐熟或半腐熟污泥组成的饵料层5,厚度4-6厘米,水分控制在40%;由发酵腐熟后的食品废弃物为主的有机废物组成的产卵基料层4,厚度5-8厘米;由发酵腐熟后的污泥与调理剂组成的配料层3, 5-10厘米;由稻帘、银杏叶与药渣构成的面层2;养殖床1中铺设有横向和/或纵向的通气管6,在生态养殖床1的两侧设置有排水沟8,排水沟8经排水渠13与蓄水池14连通,生态养殖床1上设置有1米高的挡水蓬7,在1~2个生态养殖床1的侧边长方形地面9上平行设置有一排遮阴树11,遮阴树11下栽种有可防治蚯蚓常见病的中药植物16。

上述方案中,所述两个生态养殖床1之间设置有操作道10。操作道10上方还可架设太阳能装置。

上述方案中,所述两排遮阴树11之间设置有高位遮阴蓬12。

上述方案中,所述通气管6内设置有温度调节装置。

上述方案中,所述温度调节装置与太阳能装置连通或沼气加热装置连通。

上述方案中,所述稻帘、银杏叶与药渣的重量配比=1:0.3~0.4:0.1~0.2。所述药渣由山渣、黄芩、斑地锦、麦芽、白头翁组成,其重量比=1:0.3~0.5:0.2~0.35:0.3~0.4:0.1~0.15。

上述方案中,所述配料层3的污泥较好是城市生活污水厂污泥与造纸污泥的混合物,二者重量比为1:0.3~0.5。

上述方案中,所述配料层3污泥与食品废弃物为主有机废物的重量比为1: 0.5~0.6。

上述技术方案是发明人通过多年实践总结出来的科学实用的技术方案,为了适应规模化生物处理污泥的目的,首先,本发明所选用的蚯蚓品种中,其赤子爱胜蚓喜欢吞食各种畜禽粪便、繁殖量大、产量高、适合人工养殖;本地土蚯蚓,环境适应力强、吞食量非常大、喜欢肥沃的土壤、野性强、个体较大、繁殖量小、产量低、适合人工养殖;北京条纹蚯蚓条纹明显,适应性强,易饲养,繁殖率高,养殖效益高,属国内良种,适合 人工饲养;太湖红蚯蚓体腔厚、肉多、寿命长、繁殖率高、适应性强、易饲养、适合 人工饲养,本发明采用将不同品种的蚯蚓进行杂交,取长补短,经过杂交选育,培养出生存能力强,高产、高繁殖率、高饲料利用率的蚯蚓品种,产生多种不同性质的后代,增加了变异的可能性,从而实现了用污泥对蚯蚓进行优势筛选的可能;并对种蚯蚓和幼蚯蚓(杂交获得的新品种蚯蚓)进行污泥饲料的驯化饲养,采取逐步添加污泥量的方法,经过数代筛选出更加适应在污泥中生长的蚯蚓,获得了良好的效果。经过选育、驯化饲养的蚯蚓与未经选育驯化饲养的本地蚯蚓比较,其存活率、处理污泥量、产量均有较大的提高,见表1.。

其二、现有室内养殖蚯蚓的养殖床已不能达到要求,本发明采用林间设置养殖系统的方法,适合规模化生物处理污泥的特殊要求及蚯蚓的生长,还实现了污泥资源化综合利用,达到节能减排的目的。首先,本发明针对污泥这一特殊饲料,为提高蚯蚓的适应性,采用了城市污泥与造纸污泥的混合物,实践中发现,采用单一的城市污泥对蚯蚓生长和繁殖速度都比较慢,而在污泥与造纸污泥混合物比例为1:0.3~0.5,的时候,即有利于蚯蚓生长和繁殖速度提高,又有利于增加污泥处理量,而当上述污泥与造纸污泥的混合物再与食品废弃物按重量比为1: 0.5~0.6进行混合时则可使蚯蚓的食物链的配比达到一个比较好的平衡,有效的解决即要大规模处理污泥又要使蚯蚓生长良好的矛盾。

其三、本发明在养殖系统的养植床的面层,采用稻帘、银杏叶与药渣的复合层,稻帘可以采用稻草,其作用是通风透气和防热保湿的作用,为传统之方法。但本发明参与银杏叶和药渣,其银杏叶含有银杏黄酮甙和银杏苦内酯,能增强蚯蚓的抗病性。

实践发现银杏叶中的类黄酮物质对动物的循环系统、脑功能改善有良好的作用,作为面层的覆盖组分,除有利于调节空气,改善土壤外,主要是可以提高蚯蚓的免疫力,增加其抗病能力。经对比,发现没有投放银杏叶的养植床,其蚯蚓的患病率高出5%以上。

蚯蚓最常见的疾病有细菌性败血病 , 细菌性肠胃病,本发明在养植床面层有选择性的铺设一定比例的药渣,由山渣、黄芩、斑地锦、麦芽、白头翁组成,其重量比=1:0.3~0.5:0.2~0.35:0.3~0.4:0.1~0.15,本发明的方案除了有利于调节空气,改善土壤外,其中黄芩有主治湿温暑温,湿热痞满的功效,白头翁虽是野草,但有清热解毒、凉血、消赘的作用,斑地锦清湿热,痈肿疮毒,山楂有健脾胃,消食积,散淤血的功能,麦芽具有行气消食,健脾开胃的作用,经过反复实践证明,上述几种药渣配伍恰当,对提高蚯蚓有诱食、益气健胃,消食下气,开胃宽肠,促进生长、增强免疫力的良好作用,对预防蚯蚓的细菌性败血病 ,细菌性肠胃病等肠道疾病有协同作用。与银杏叶配伍其增强免疫功能,提高抗病能力效果更好。而且上述药渣均来源易得,也解决了药厂的废物污染的问题。经对比,发现没有投放上述药渣的养植床,其蚯蚓的患病率高出10%。

四、本发明在养殖系统的养植床上铺设有横向和/或纵向的通气管6,通气管6内设置有温度调节装置,增加基床的透气性,调节基床水分,有利于蚯蚓生长繁殖。

下面通过实施例进一步描述本发明,本发明不仅限于所述实施例。