申请日2012.04.16

公开(公告)日2012.09.05

IPC分类号C02F9/14

摘要

本发明属于环境保护技术领域,具体涉及一种耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺。本发明通过在一个传统厌氧-氧化沟系统前增设回流污泥预浓缩系统和预缺氧系统,预浓缩系统在运行模式下可以实现回流污泥不同程度的浓缩,浓缩后的污泥在预缺氧系统中进行内源脱氮反应,上清液回流至氧化沟继续反应或回流至二沉池配水井,根据进水水质水量的不同、泥龄的不同、处理要求的变化改变预浓缩池的运行条件,进而实现预缺氧池和厌氧池生化反应的调控,优化了碳源的分配利用,在不投加外碳源的情况下,在生化系统中有效地富集聚磷菌群,不仅有效地稳定强化了低碳源污水处理系统的除磷性能,同时系统的脱氮性能也维持在较高的水平。

权利要求书

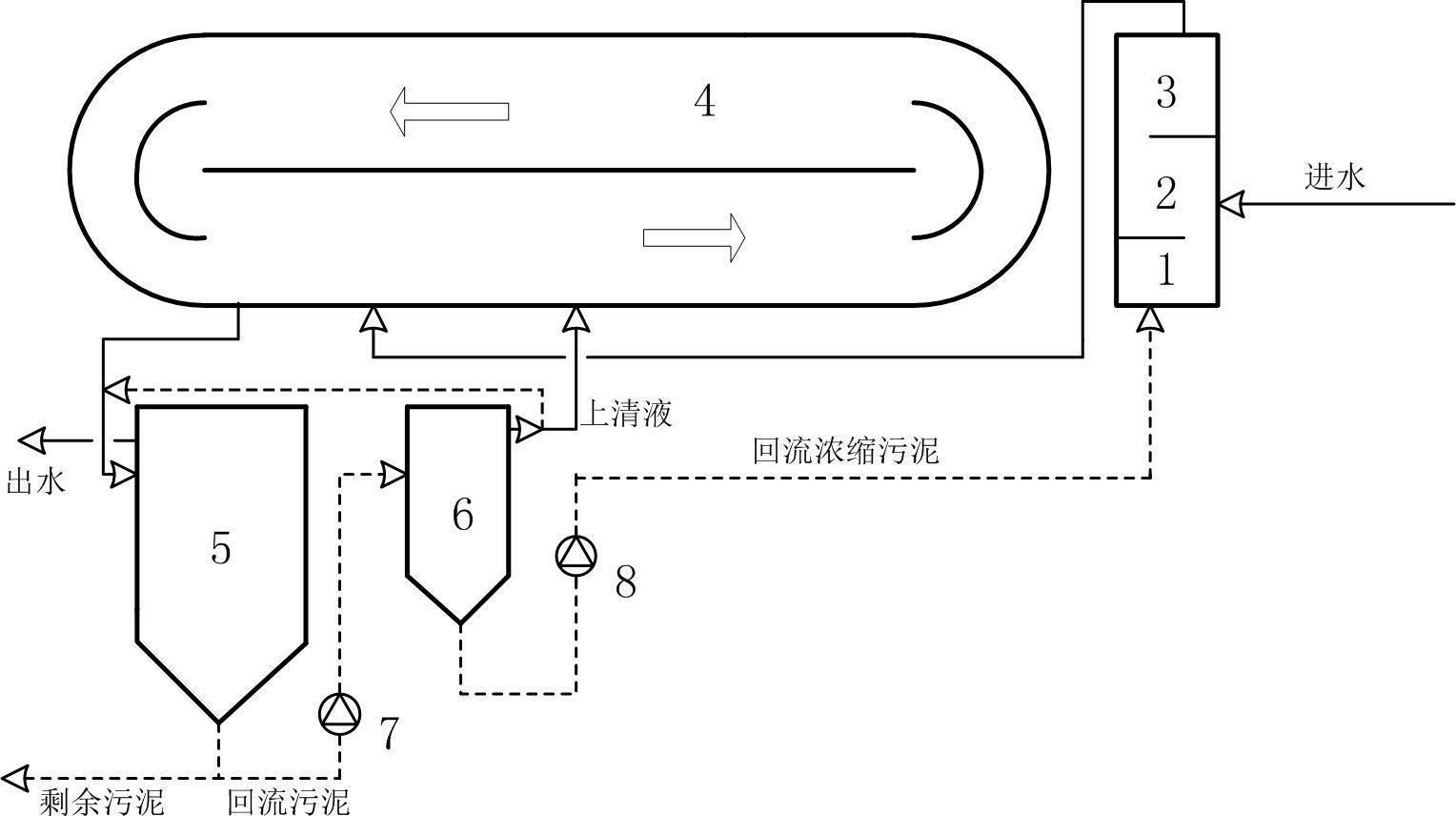

1.一种耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺,其特征在于所述改良型氧化沟工艺采用由生化处理单元和物化处理单元组成的改良型反应器,其中生化处理单元由预缺氧池(1)、厌氧池(2)、厌氧池(3)、氧化沟(4)组成,依次通过管道和阀门相连组成,物化处理单元由二沉池(5)和回流污泥预浓缩池(6)组成,通过管道和阀门与相连,通过变频提升泵控制流量;生化处理单元预缺氧池(1)与浓缩后回流污泥管道相连,生化处理单元厌氧池(2)与进水管道相连,生化处理单元氧化沟(4)与二沉池(5)通过相连,二沉池(5)与回流污泥预浓缩池(6)相连,回流污泥预浓缩池(6)与预缺氧池(1)相连;二沉池(5)、回流污泥预浓缩池(6)和预缺氧池(1)之间通过变频提升泵控制流量;具体步骤为:城市污水经过沉砂处理后,依次进入生化处理单元中的厌氧池(2)、厌氧池(3)和氧化沟(4),在生化处理单元中停留10-20小时;然后进入物化处理单元中的二沉池(5),进行泥水分离,沉淀时间为2-4小时,沉淀污泥回流至回流污泥预浓缩池(6)进行污泥浓缩和筛选,然后浓缩后的回流污泥回流至预缺氧池(1)通过内源过程去除硝态氮,经过缺氧稳定后的污泥进入厌氧池(2),部分作为剩余污泥排放;根据进水水质水量的不同,调整回流污泥预浓缩池的运行参数,即污泥回流比和回流污泥预浓缩比,对污水进行生化处理,稳定和强化系统的除磷性能,其中:

(1)当进水水质化学需氧量为70mg/L-130mg/L,生化需氧量为30 mg/L-60mg/L,悬浮固体为20 mg/L-40mg/L,凯氏氮为120 mg/L-130mg/L,总磷为1.5mg/L-2.5mg/L时,控制泥龄为18d-20d,污泥回流比为50%,采用回流污泥预浓缩比为50%-55%, 控制氧化沟好氧段DO浓度为0.6mg/L;

(2)当进水水质化学需氧量为140 mg/L-180mg/L,生化需氧量为70 mg/L-100mg/L,悬浮固体为140 mg/L-160mg/L,凯氏氮为25 mg/L-40mg/L,总磷为2mg/L-3mg/L时;控制泥龄为18d-20d,污泥回流比为50%,采用回流污泥预浓缩比为65%-70%, 控制氧化沟好氧段DO浓度为1mg/L;

(3)当进水水质化学需氧量为200 mg/L-250mg/L,生化需氧量为100mg/L-130mg/L,悬浮固体为160mg/L-200mg/L,凯氏氮为25mg/L-40mg/L,总磷为2mg/L-4mg/L时,控制泥龄为15d-17d,污泥回流比为50%,采用回流污泥预浓缩比为75%-80%, 控制氧化沟好氧段DO浓度为2mg/L。

2.根据权利要求1所述的耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺,其特征在于污泥预浓缩池对回流污泥进行浓缩, 水力停留时间为0.3-0.5小时。

3.根据权利要求1所述的耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺,其特征在于回流污泥预浓缩池内对污泥进行筛选,其水力停留时间为0.3-0.5h。

4.根据权利要求1所述的耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺,其特征在于采用回流污泥预浓缩工艺强化了系统的脱氮除磷效果,其控制条件为:使污水全部进入从厌氧池进行磷释放,经氧化沟完成缺氧和好氧反应,再进入沉淀池进行泥水分离,出水直接排放,回流污泥进入预浓缩池浓缩后,进入预缺氧池进行内源反硝化反应,然后进入厌氧池开始新的循环;预缺氧池的名义水力停留时间为0.5h,厌氧池名义水力停留时间为2小时,氧化沟名义水力停留时间为14h,二沉池名义水力停留时间为4小时,回流污泥预浓缩池名义水力停留时间为0.5h,污泥回流比为50%-100%,氧化沟好氧段溶解氧为0.6mg/L--2.0mg/L。

说明书

耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺

技术领域

本发明属于环境保护技术领域,具体涉及一种耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺。

背景技术

污水处理技术总体而言可分为物理处理技术、物理化学处理技术、生物化学处理技术和化学处理技术,其中以污水的生物化学处理技术最为常用。生化处理技术亦有很多种,主要是根据微生物的生长条件和供氧方式的不同进行分类。生物处理要达到脱氮除磷目的就必须在反应器的空间或时间上创造厌氧、缺氧、好氧等区域,以满足不同功能菌的环境要求。目前国际上普遍使用的生物脱氮除磷工艺,有:厌氧/缺氧/好氧工艺(A/A/O工艺)、Bardenpho、UCT、VIP、SBR、ICEAS、CASS、UNITANK及各种氧化沟工艺。为使污水处理工艺实现高效的脱氮除磷,系统进水所含碳源量往往成为关键的因素。而在我国南方地区,污水厂进水普遍存在碳源较少,碳氮比较低,氮磷浓度偏高的特点,污水处理工艺氮磷去除效果受到极大限制。当进水碳源较低时,出水的硝酸盐浓度往往在12mg/L以上,回流污泥中亦含有较高浓度的硝酸盐,会破坏系统的厌氧环境,加剧聚磷菌和反硝化菌的厌氧碳源竞争,进而影响聚磷菌的厌氧代谢,使系统的除磷性能也受到极大地影响。

通过在污水处理工艺中设置预缺氧系统或后缺氧系统可以有效地去除由于污泥回流而进入厌氧区的硝酸盐。前者是在回流污泥进入污水处理系统之前先进行缺氧反应,以有效去除硝酸盐;后者是在反应器出流泥水混合液进入二沉池之前进行进一步缺氧反应。但是,对于低碳污水的系统来说,希望进一步去除硝酸盐都需要外加碳源。而这一过程大大增加了污水处理系统的运行成本,很多污水处理厂都无力承担其较高的费用。

采用物化和生化相结合的污水处理工艺目前也有应用,其最显著的特点是流程中投加化学混凝剂,其余则与普通活性污泥法相同或类似,主要目的是帮助除磷及强化悬浮固体去除效果,但是污水处理运行成本较高,并且会增加剩余污泥量,增加后续处理费用。

几种主要的低碳城市污水处理工艺如下:

(1)碳源分流A/A/O

随着水体富营养化的不断加重,城市污水处理厂出水的氮磷排放标准越来越高,目前应用最为广泛的脱氮除磷工艺为A/A/O的改良工艺,即碳源分流A/A/O。该工艺主要由厌氧池、缺氧池、好氧池及二沉池组成,将进水分成两部分分别进入厌氧池和缺氧池,进一步调控系统脱氮除磷碳源的分配,但存在以下一些缺点:①碳源分流虽然强化了脱氮,但同时影响了除磷的效果;②进水分流需要增设相应的设备管道和调整运行方案,增加运行费用;③设计水力停留时间较长。

(2)分段进水SBR

分段进水SBR是在时间序列上实现厌氧-多段缺氧好氧的过程,进水分段进入厌氧段和多段缺氧段,从而达到碳源分配的作用,强化脱氮除磷,反应和沉淀过程集中在一个池体中完成,具有处理构筑物少,占地小,运行灵活等特点,但它也具有一些缺点:①SBR及其变型工艺都使用滗水器,受滗水器出水量的限制,单池处理水量不可能很大,故该工艺不适用于大型污水处理厂;②反应器容积利用率低,设备闲置率高,水头损失大;③系统运行过程和控制复杂,进水分配比例需要重新研究调整;④受反应时间影响,不能完全保证厌氧、缺氧及好氧的反应条件;⑤出水不连续,后续处理困难。

(3)侧流除磷(Phostrip)工艺

该工艺是将生物除磷与化学除磷结合的一个代表,一部分回流污泥被送入专门的反应器进行释磷,然后用石灰沉淀所释放的磷。研究和工程实践表明该工艺除磷效果好,不受进水水质的影响,但其存在着如下一些缺陷:(1)需要增加专门的反应器和设备,增加了基建费用;(2)增加了操作管理的复杂性,对操作人员的技术水平要求高;(3)使用了石灰,其贮存和预备系统的问题也较多;(4)污泥因石灰的加入其量大大增加,处理费用增加。

发明内容

本发明目的在于针对城市污水普遍存在的低有机物浓度、低碳氮比、高氮磷浓度的处理难题,提出一种耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺。

本发明提出的一种耦合回流污泥预浓缩系统的改良型氧化沟工艺,所述改良型氧化沟工艺采用由生化处理单元和物化处理单元组成的改良型反应器,其中生化处理单元由预缺氧池1、厌氧池2、厌氧池3、氧化沟4组成,依次通过管道和阀门相连组成,物化处理单元由二沉池5和回流污泥预浓缩池6组成,通过管道和阀门与相连,通过变频提升泵控制流量。生化处理单元预缺氧池1与浓缩后回流污泥管道相连,生化处理单元厌氧池2与进水管道相连,生化处理单元氧化沟4与二沉池5通过相连,二沉池5与回流污泥预浓缩池6相连,回流污泥预浓缩池6与预缺氧池1相连;二沉池5、回流污泥预浓缩池6和预缺氧池1之间通过变频提升泵控制流量;具体步骤为:城市污水经过沉砂处理后,依次进入生化处理单元中的厌氧池2、厌氧池3和氧化沟4,在生化处理单元中停留10-20小时;然后进入物化处理单元中的二沉池5,进行泥水分离,沉淀时间为2-4小时,沉淀污泥回流至回流污泥预浓缩池6进行污泥浓缩和筛选,然后浓缩后的回流污泥回流至预缺氧池1通过内源过程去除硝态氮,经过缺氧稳定后的污泥进入厌氧池2,部分作为剩余污泥排放;根据进水水质水量的不同,调整回流污泥预浓缩池的运行参数,即污泥回流比和回流污泥预浓缩比,对污水进行生化处理,稳定和强化系统的除磷性能,其中:

(1)当进水水质化学需氧量为70mg/L-130mg/L,生化需氧量为30 mg/L-60mg/L,悬浮固体为20 mg/L-40mg/L,凯氏氮为120 mg/L-130mg/L,总磷为1.5mg/L-2.5mg/L时,控制泥龄为18d-20d,污泥回流比为50%,采用回流污泥预浓缩比为50%-55%, 控制氧化沟好氧段DO浓度为0.6mg/L;

(2)当进水水质化学需氧量为140 mg/L-180mg/L,生化需氧量为70 mg/L-100mg/L,悬浮固体为140 mg/L-160mg/L,凯氏氮为25 mg/L-40mg/L,总磷为2mg/L-3mg/L时;控制泥龄为18d-20d,污泥回流比为50%,采用回流污泥预浓缩比为65%-70%, 控制氧化沟好氧段DO浓度为1mg/L;

(3)当进水水质化学需氧量为200 mg/L-250mg/L,生化需氧量为100mg/L-130mg/L,悬浮固体为160mg/L-200mg/L,凯氏氮为25mg/L-40mg/L,总磷为2mg/L-4mg/L时,控制泥龄为15d-17d,污泥回流比为50%,采用回流污泥预浓缩比为75%-80%, 控制氧化沟好氧段DO浓度为2mg/L。

本发明中,进水水质化学需氧量为70mg/L-130mg/L,生化需氧量为30 mg/L-60mg/L时,采用短程硝化反硝化运行方式时,其控制条件为:控制氧化沟溶解氧浓度为0.6mg/L, MLSS为1700-2000mg/L。

本发明中,污泥预浓缩池对回流污泥进行浓缩,其控制条件如下:通过调节二沉池回流污泥流量,使回流污泥进入污泥预浓缩池,然后通过调节污泥预浓缩池的污泥提升泵,控制污泥浓缩比和浓缩后污泥在预缺氧池的水力停留时间,浓缩池的上清液回流至氧化沟或直接回流至二沉池配水井,预浓缩时间根据不同的运行条件控制在0.3-0.5小时,经过浓缩的回流污泥在预缺氧池内进行内源反硝化。

本发明中,通过回流污泥预浓缩系统将回流污泥进一步浓缩,在此过程中通过较短的水力停留时间(0.3-0.5h)进行污泥的筛选,比重较轻不易沉降的污泥絮体通过上清液回流至氧化沟或二沉池继续循环生长,比重较重的污泥浓缩后回流到预缺氧池,逐步提高系统污泥的沉降性能和聚磷菌浓度。同时由于进一步浓缩,回流的污泥体积和硝酸盐总量大大减少,回流污泥的浓度进一步提高,预缺氧池污泥的硝酸盐负荷有所降低,实际水力停留时间有所延长。因此,回流到预缺氧池内浓缩回流污泥能够在相应的水力停留时间内通过内源反硝化基本将剩余的硝酸盐去除掉,从而保护了厌氧池厌氧环境免受回流污泥剩余硝酸盐的影响,维持了良好的厌氧释磷环境,避免了反硝化细菌和聚磷菌的厌氧碳源竞争。同时,通过回流污泥预浓缩还延长了厌氧池的实际水力停留时间,增加了厌氧池的污泥浓度,减小了污泥的有机负荷,有利于颗粒有机碳源的水解和聚磷菌对碳源的强化利用。因此,回流污泥预浓缩系统能够稳定和强化系统除磷的效果,同时由于系统实际水力停留时间延长,硝化反硝化能力同样得到强化。

本发明中,采用回流污泥预浓缩工艺强化了系统的脱氮除磷效果,其控制条件为:使污水全部进入从厌氧池进行磷释放,经氧化沟完成缺氧和好氧反应,再进入沉淀池进行泥水分离,出水直接排放,回流污泥进入预浓缩池浓缩后,进入预缺氧池进行内源反硝化反应,然后进入厌氧池开始新的循环。预缺氧池的名义水力停留时间为0.5h,厌氧池名义水力停留时间为2小时,氧化沟名义水力停留时间为14h,二沉池名义水力停留时间为4小时,回流污泥预浓缩池名义水力停留时间为0.5h,污泥回流比为50%-100%,氧化沟好氧段溶解氧为0.6mg/L--2.0mg/L。

本发明中,预缺氧池用于回流污泥的缺氧反硝化,反硝化碳源来自污泥组分;厌氧池用于在系统生化除磷时进行厌氧释磷;氧化沟用于系统有机物降解、氨氮硝化、反硝化脱氮、磷的吸收等好氧反应过程;二沉池用于泥水分离;预浓缩池用于污泥的重力筛选和浓缩。

本发明的特点是反应系统的综合性和灵活性。

本发明通过物化生化交互式反应能有效去除有机污染物、总凯氏氮、悬浮固体及部分磷酸盐。经本发明方法处理后,可使出水COD≤50 mg/L,5日生化需氧量BOD5≤10mg/L, 悬浮固体SS≤15 mg/L,总氮TN-N≤15 mg/L, NH3-N≤5 mg/L(温度>12oC), NH3-N≤8 mg/L(温度≤12oC) ,总磷≤1mg/L等指示均可达到或优于国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级标准(B标准)要求。