申请日2013.12.06

公开(公告)日2014.03.05

IPC分类号C02F3/30

摘要

本发明公开了一种二次循环的污水处理装置及其使用方法,属污水处理技术领域,提供一种二次循环活性污泥移动床生物膜共同处理污水的装置及其用法。一种二次循环的污水处理装置,包括好氧池、缺氧池、进水管、出水管、循环液孔道、回流孔道、导流板、曝气装置、搅拌装置、筛网、污泥回流管等。一种二次循环的污水处理装置的使用方法,通过循环液孔道、回流孔道、搅拌装置使污水在好氧池、缺氧池间流通构成污水的第一循环,在好氧池内加入带有生物膜悬浮载体作为移动床生物膜与污水混合,通过曝气装置使污水在好氧池内流通构成污水的第二循环。本装置及使用方法同时兼具活性污泥法与移动床生物膜法处理污水的优势。

权利要求书

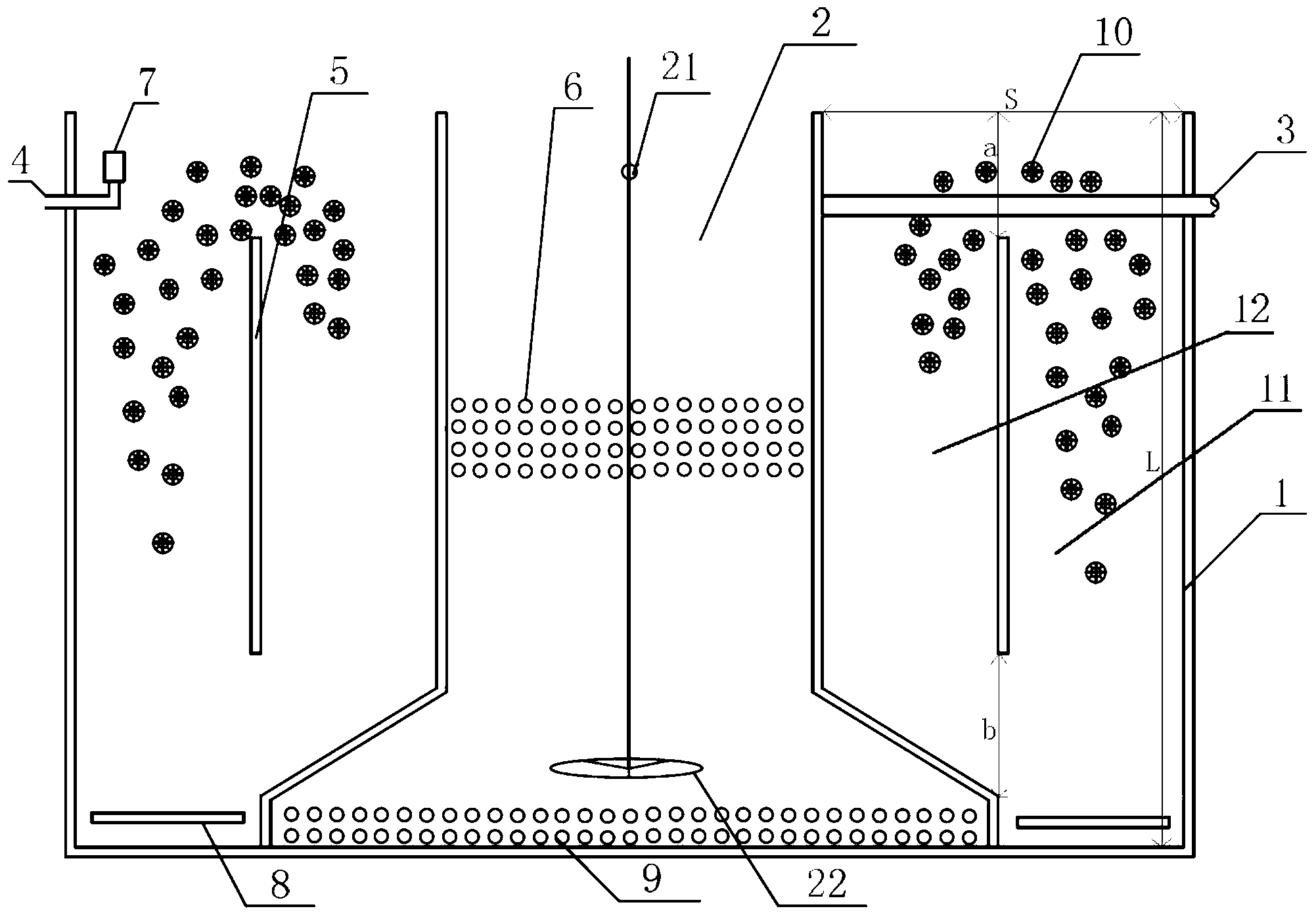

1.一种二次循环的污水处理装置,包括好氧池(1)、缺氧池(2)、进水管 (3)、出水管(4),进水管连通缺氧池,出水管连通好氧池,其特征在于:好 氧池围绕缺氧池设置,好氧池和缺氧池间设有均连通好氧池、缺氧池并与好氧 池、缺氧池构成液流回路的循环液孔道(6)和回流孔道(9);好氧池内设有导 流板(5),导流板分隔好氧池内空间形成位于导流板两侧并相互连通的第一通 道(11)和第二通道(12),好氧池内还设有使液体在第一通道、第二通道中回 转流通的曝气装置(8),且液体在第一通道或第二通道内的流动速度矢量在竖 直方向上分量的数值大于在水平方向上分量的数值;缺氧池内设有搅拌装置 (22);所述出水管的管口设有筛网(7),所述缺氧池内设有污泥回流管(21), 污泥回流管的管口高度高于所述进水管的管口高度。

2.根据权利要求1所述的一种二次循环的污水处理装置,其特征在于:所 述导流板垂直于所述好氧池的底面,第二通道靠近缺氧池,所述曝气装置设于 好氧池底部与第一通道对应的位置。

3.根据权利要求2所述的一种二次循环的污水处理装置,其特征在于:所 述导流板的顶部与所述好氧池的顶部的间距a为好氧池深度L的0.15倍-0.2倍, 导流板的底部与好氧池的底面相离的距离b为好氧池深度L的0.15倍-0.2倍。

4.根据权利要求3所述的一种二次循环的污水处理装置,其特征在于:所 述回流孔道均布于缺氧池内侧壁底部,所述循环液孔道均布于缺氧池内侧壁上 循环液孔道的分布带,分布带的位置高于好氧池内导流板底部、低于好氧池内 导流板顶部。

5.根据权利要求1-4任一所述的一种二次循环的污水处理装置,其特征在 于:所述好氧池的底面位于第二通道下方的部分沿靠近缺氧池的方向向上倾斜。

6.根据权利要求5所述的一种二次循环的污水处理装置,其特征在于:所 述好氧池的底面位于第二通道下方的部分的倾角为45°-60°。

7.根据权利要求1-4任一所述的一种二次循环的污水处理装置,其特征在 于:所述好氧池的有效容积为所述缺氧池的有效容积的2倍-3倍。

8.根据权利要求7所述的一种二次循环的污水处理装置,其特征在于:围 绕所述缺氧池设置的所述好氧池各处宽度S相等,好氧池的深度L为宽度S的1 倍-2倍,第一通道与第二通道在水平面上的投影面积比为0.8-1.2。

9.一种使用权利要求1所述二次循环的污水处理装置的方法,其特征在 于:通过进水管向缺氧池内注入污水,通过污泥回流管向缺氧池内注入活性污 泥,通过循环液孔道使缺氧池从好氧池获得硝化液,三者回合进行反硝化脱氮, 搅拌装置搅拌混合的污水使其从缺氧池的回流孔道流至好氧池,构成污水的第 一循环;好氧池内注入带有生物膜的悬浮载体(10),在好氧池内,曝气装置曝 气使污水在第一通道、第二通道间循环流动,构成污水的第二循环,悬浮载体 在第一通道、第二通道中与污水混合随污水流动形成移动床生物膜。

10.根据权利要求9所述的一种使用二次循环的污水处理装置的方法,其 特征在于:使用直径为9mm-11mm、高为9mm-11mm的圆柱体聚乙烯填料作为悬浮 载体。

说明书

一种二次循环的污水处理装置及其使用方法

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,特别是一种二次循环的污水处理装置及其 使用方法。

背景技术

目前,合流制城市管道污水由于纳管水质复杂,存在较为严峻的有机物降 解和脱氮压力;此外,部分工业废水(工业废水处理液)的流入也带来污水水 质水量的大范围波动,冲击生化处理系统,影响污水处理稳定性;上述问题加 剧了城市污水厂达标处理的难度,将破坏受纳水体的生态平衡,导致周边环境 的快速恶化。

采用活性污泥法和生物膜法来处理城市污水是目前应用最为普遍的方法。 活性污泥处理系统通过大量菌胶团及游离微生物的吸附-生物氧化来降解有机 分子,另一方面通过硝化-反硝化作用来实现废水脱氮处理;但活性污泥法受水 质波动影响较大,且通常占地面积较大。生物膜法由于生成较高密度的生物膜, 可降低设备容积,减小进水冲击;但相同反应时间下,其有机物去除率(在 70-90%)却很难达到活性污泥法(活性污泥法有机物去除率在90-98%)处理效 果。从最终出水来看,生物膜法由于其微生物种群较为丰富,最优出水BOD可 达10mg/L,优于活性污泥法。

移动床生物膜法作为一种新型生物膜污水处理技术,由于其载体的稳定性 和密度特性(通常为0.95-0.98g/cm3),能将生物膜输送至全反应器,加大生 物膜、氧气和反应底物的接触几率;较其他生物膜法具有更大的应用前景。在 专利公开号为101891344A的中国专利、专利公开号为101560038的中国专利、 专利公开号为1887739的中国专利,均公开了用于活性污泥、生物膜共同处理 污水的污水处理装置,但其中的生物膜均为固定设置的,不能适用于活性污泥、 移动床生物膜共同处理污水的处理方法。

因此,开发一种兼具活性污泥法与移动床生物膜法两者优势的污水处理装 置,将为新建城市污水处理厂达标处理及已有污水厂提标改造提供有效的技术 选择。

发明内容

本发明所要达到的目的是提供一种二次循环的污水处理装置及其使用方 法,可使用活性污泥法和移动床生物膜法共同处理污水,兼具二者的优势。

为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种二次循环的污水处理 装置,包括好氧池、缺氧池、进水管、出水管,进水管连通缺氧池,出水管连 通好氧池,好氧池围绕缺氧池设置,好氧池和缺氧池间设有均连通好氧池、缺 氧池并与好氧池、缺氧池构成液流回路的循环液孔道和回流孔道;好氧池内设 有导流板,导流板分隔好氧池内空间形成位于导流板两侧并相互连通的第一通 道和第二通道,好氧池内还设有使液体在第一通道、第二通道中回转流通的曝 气装置,且液体流动速度矢量在竖直方向上分量的数值大于在水平方向上分量 的数值;缺氧池内设有搅拌装置;所述出水管的管口设有筛网,所述缺氧池内 设有污泥回流管,污泥回流管的管口高度高于所述进水管的管口高度。

进一步的,所述导流板垂直于所述好氧池的底面,第二通道靠近缺氧池, 所述曝气装置设于好氧池底部与第一通道对应的位置。第一通道、第二通道竖 直,曝气装置在第一通道底部曝气,使第一通道内的水流方向向上,从而使第 二通道内的水流方向向下,形成第一通道内的升流区和第二通道内的降流区。

进一步的,所述导流板的顶部与所述好氧池的顶部的间距a为好氧池深度L 的0.15倍-0.2倍,导流板的底部与好氧池的底面相离的距离b为好氧池深度L 的0.15倍-0.2倍。在导流板的顶部和底部各留出适当间距,使第一通道和第二 通道连通,构成一个水流循环。

进一步的,所述回流孔道均布于缺氧池内侧壁底部,所述循环液孔道均布 于缺氧池内侧壁上循环液孔道的分布带,分布带的位置高于好氧池内导流板底 部、低于好氧池内导流板顶部。好氧池内的污水可通过各循环液孔道进入缺氧 池,缺氧池内底部的污水在搅拌装置的作用下可从回流孔道进入好氧池,构成 一个水流循环。

进一步的,所述好氧池的底面位于第二通道下方的部分沿靠近缺氧池的方 向向上倾斜。使第二通道内的水流被导向至曝气装置上方,继续受曝气装置推 动进行水流循环。

进一步的,所述好氧池的底面位于第二通道下方的部分的倾角为45° -60°。过陡或过缓的斜面都不能高效导流水流。

进一步的,所述好氧池的有效容积为所述缺氧池的有效容积的2倍-3倍。 经实验得出较为适宜的好氧池与缺氧池的容积比,处理污水的效率较高。

进一步的,围绕所述缺氧池设置的所述好氧池各处宽度S相等,好氧池的 深度L为宽度S的1倍-2倍,第一通道与第二通道在水平面上的投影面积比为 0.8-1.2。好氧池相对于宽度的深度太深时,曝气装置的曝气动能可能不足,深 度不足时曝气动能不能高效转化为水流动能,气体容易直接从水面释出、第一 通道与第二通道的投影面积比大致相等可使水流速度均衡且最大化。缺氧池截 面为矩形时围绕其设置的好氧池外缘也为矩形,缺氧池截面为圆形时围绕其设 置的好氧池形成环状,可根据需要制造不同形状的污水处理装置,并不影响污 水处理的效果,从而满足不同需求。

本发明同时公开了使用上述污水处理装置的方法:通过进水管向缺氧池内 注入污水,通过污泥回流管向缺氧池内注入活性污泥,通过循环液孔道使缺氧 池从好氧池获得硝化液,三者回合进行反硝化脱氮,搅拌装置搅拌混合的污水 使其从缺氧池的回流孔道流至好氧池,构成污水的第一循环;好氧池内加入带 有生物膜的悬浮载体,在好氧池内,曝气装置曝气使污水在第一通道、第二通 道间循环流动,构成污水的第二循环,悬浮载体在第一通道、第二通道中与污 水混合随污水流动形成移动床生物膜。

进一步的,使用直径为9mm-11mm、高为9mm-11mm的圆柱体聚乙烯填料作为 悬浮载体。该材料密度为0.98g/cm3,可与污水充分混合而不会浮于水面或沉底, 且该材料制得的悬浮载体表面积/体积比高,为1200m2/m3,使生物膜的微生物数 量更多。

采用上述技术方案后,本发明具有如下优点:

a、兼具活性污泥法和生物膜法污水处理技术优点,强化了活性污泥法处理 有机污染物的效果,同时可以明显提高污水的脱氮能力,稳定合流制污水的深 度处理效果。

b、好氧池采用内循环流化床设计,实现悬浮载体移动床生物膜和活性污泥 流态化,避免了当前生物膜处理污水存在局部堵塞问题,提高了生物膜与底物 的生化反应。

c、通过强制搅拌及循环孔道实现好氧池与缺氧池内混合液二次循环,降低 了质量传递对污染物降解速率的影响,提高了短程反硝化可能性。

d、采用曝气即可实现好氧池内悬浮载体的流态化循环,降低了能耗。

e、占地面积较小,适用于用地限制地区;也较易于现有污水处理构筑物提 标改造。