申请日2015.06.03

公开(公告)日2015.08.26

IPC分类号C02F11/12

摘要

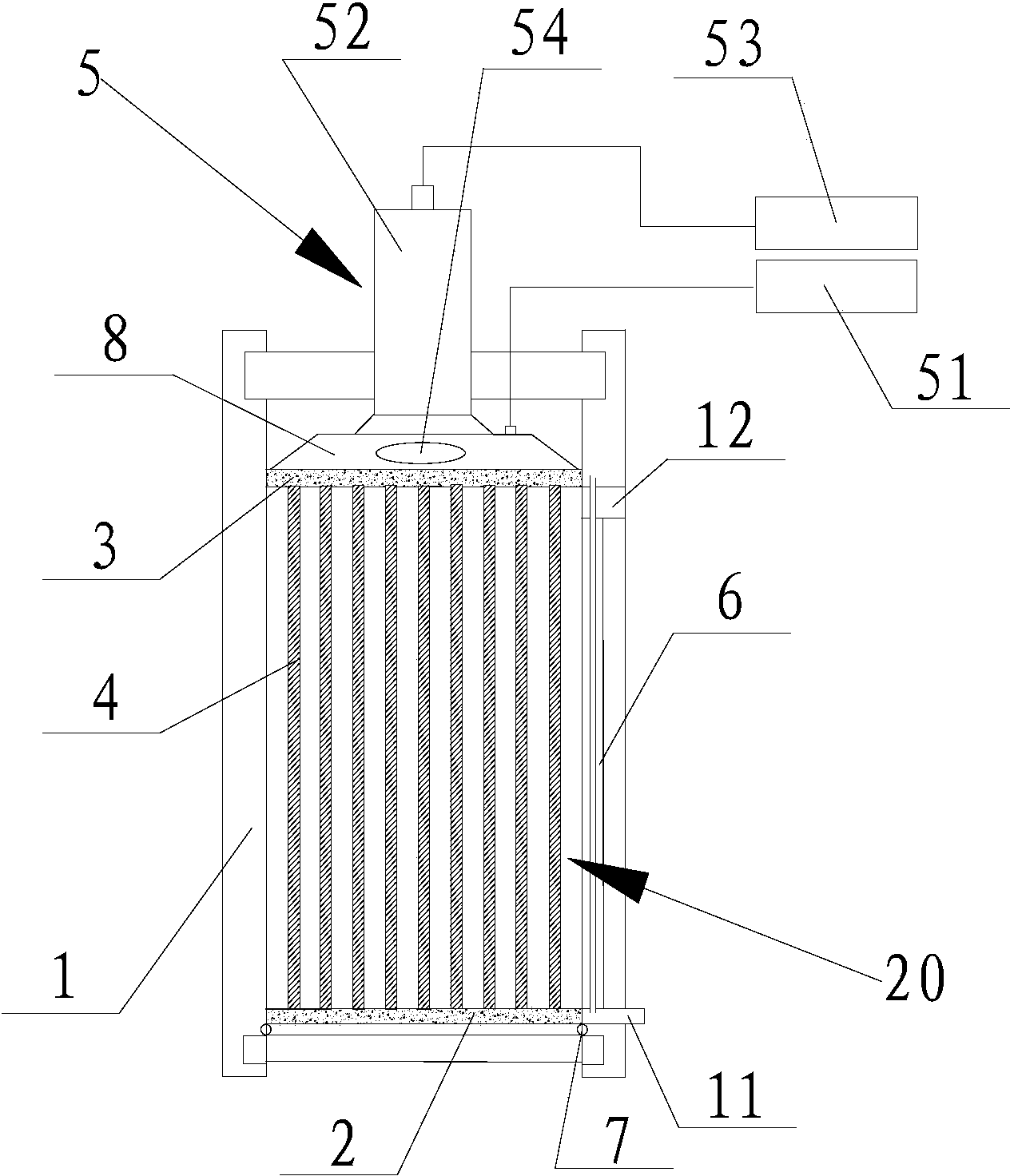

本发明涉及一种污泥/淤泥脱水设备及脱水方法,它包括储泥容器、安装在所述储泥容器内的立体脱水组件、设于所述立体脱水组件上方且能够上下运动的加压板、用于驱动所述加压板上下运动和向所述加压板提供压力的驱动组件,所述立体脱水组件包括位于所述储泥容器下部的下透水板、设置于所述下透水板上方且与所述加压板可拆卸地连接的上透水板,以及连接于所述下透水板和所述上透水板之间的多道沿竖直方向延伸的排水件,所述储泥容器的至少一侧壁可打开和闭合的设置。通过将立体脱水组件设置成相对应的下透水板和上透水板,并在它们之间连接多道排水件,这样增加了污泥的排水通道,并通过驱动组件对加压板进行加压,使得污泥实现深度脱水。

摘要附图

权利要求书

1.一种污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:它包括具有进泥口和排水口的储泥容器、安装在所述储泥容器内的立体脱水组件、设于所述立体脱水组件上方且能够上下运动的加压板、用于驱动所述加压板上下运动和向所述加压板提供压力的驱动组件,所述立体脱水组件包括位于所述储泥容器下部的下透水板、设置于所述下透水板上方且与所述加压板可拆卸地连接的上透水板,以及连接于所述下透水板和所述上透水板之间的多道沿竖直方向延伸的排水件,所述储泥容器的至少一侧壁可打开和闭合的设置。

2.根据权利要求1所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:所述上透水板和下透水板均水平设置,所述的排水件的上下端部分别与所述的上透水板和下透水板连接,相邻二个所述排水件之间的间距为15~30cm,所述排水件为板状、带状或空心圆管状的滤布。

3.根据权利要求1所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:所述上透水板和加压板通过相咬扣的挂钩和挂扣连接,在一定拉力作用下二者可脱开。

4.根据权利要求3所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:所述上透水板上部设有咬扣式挂扣,所述加压板上设有咬扣式挂钩,所述咬扣式挂扣和咬扣式挂钩相配合将所述立体脱水组件与所述加压板相连接,脱水完成后,上升所述加压板则所述咬扣式挂扣和咬扣式挂钩脱开。

5.根据权利要求1所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:所述驱动组件包括位于所述储泥容器上方的液压缸以及与所述液压缸相连接的液压控制器。

6.根据权利要求5所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:所述脱水设备还包括设置于所述加压板内的电磁线圈以及与所述电磁线圈相连接的线圈控制器。

7.根据权利要求1所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:所述的进泥口和排水口位于所述的储泥容器的侧壁上,在所述的储泥容器内位于所述下透水板下方设有用以在脱水后将立体脱水组件和泥推出储泥容器的滑竿。

8.根据权利要求1所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于:所述储泥容器的侧壁内设有与所述排水口相连通的导水管。

9.一种污泥/淤泥脱水方法,利用权利要求1至8中任一所述的污泥/淤泥脱水设备,其特征在于,它包括以下步骤:

(a)将立体脱水组件安装在所述储泥容器内;

(b)通过驱动组件驱使所述加压板向下运动,并使其与所述上透水板相连接,然后使所述加压板向上运动带动上透水板向上运动,至所述排水件绷直;

(c)将污泥/淤泥经进泥口注入所述储泥容器内,直至所述上透水板和所述下透水板之间充满污泥/淤泥,所述污泥/淤泥包括含水率为70~85wt%的污水厂污泥、含水率为45~65wt%的河湖清淤淤泥或二者的组合;

(d)开启所述驱动组件进行逐级加压,并于每级压力下停留;

(e)上升所述加压板使其与所述立体脱水组件脱离;

(f)打开所述储泥容器的所述至少一侧壁,将立体脱水组件和泥的混合体排出;

(g)将混合体中的泥块破碎,回收所述立体脱水组件,经过冲洗以后重复使用。

10.根据权利要求9所述的污泥/淤泥脱水方法,其特征在于:所述逐级加压为在第一级压力80~150kpa维持0.5~2小时;在第二级压力180~250kpa维持0.5~2小时;在第三级压力350~500kpa维持1~3小时;在第四级压力550~750kpa维持2~5小时;在第五级压力800~900kpa维持2~5小时。

说明书

一种污泥/淤泥脱水设备及脱水方法

技术领域

本发明属于污泥脱水领域,涉及一种脱水设备,具体涉及一种污泥/淤泥脱水设备及脱水方法。

背景技术

目前,我国水环境问题中,有两个问题日益突出:(1)新建或已建的污水处理厂处理大量的污水,产生了大量的污水厂污泥;(2)大量受污染河流、湖泊进行底泥清淤,产生了大量的淤泥。污泥与淤泥共同具有的特点就是含有大量的水分,如何通过脱水有效地实现减量化已成为我国水环境治理中的重要技术需求。据相关研究报道,预计在“十二五”末期,我国城市污泥(含水率为80%)年产量将突破4600万吨;而在湖泊淤泥方面,单单滇池水污染综合治理中疏浚底泥量已经超过1000万m3,而太湖因污染严重而亟需清淤的底泥量预计3000万m3。这些污染物污泥与底泥在处理过程中占用大量土地面积,如太湖清淤出来的淤泥将占1.5万亩左右(按3米高堆放)。因此,降低污泥淤泥中含水率成为减量化的关键技术,若污水厂污泥含水率从80%降低到60%,其体积将减少一半。

目前,我国在淤泥脱水方面的专利有:板式压滤脱水、真空脱水、离心式脱水等方式。如申请号为99803744.3的《采用板式过滤器(压滤器)使淤泥脱水的方法》借助了絮凝剂加速脱水效率;而专利号为200710096620.X公布的《淤泥脱水用滤布带以及将其应用的淤泥脱水装置》类似于污泥脱水过程中的带式压滤设备。而对于脱水污泥二次脱水专利主要集中在干化处理、固化处理、填埋处理等,在二次脱水方面只有专利号为201010201719.3的《一种脱水污泥的二次深度脱水的方法》,但是该专利涉及到了2方面,一是调质,二是脱水,而且采用了化学原料、絮凝剂等。上述方法或装置虽然能够在一定程度上对污泥进行脱水,但是要么成本较高,要么装置复杂或整脱水效果较差。

发明内容

本发明目的是为了克服现有技术的不足而提供一种污泥/淤泥脱水设备。

为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种污泥/淤泥脱水设备,它包括具有进泥口和排水口的储泥容器、安装在所述储泥容器内的立体脱水组件、设于所述立体脱水组件上方且能够上下运动的加压板、用于驱动所述加压板上下运动和向所述加压板提供压力的驱动组件,所述立体脱水组件包括位于所述储泥容器下部的下透水板、设置于所述下透水板上方且与所述加压板可拆卸地连接的上透水板,以及连接于所述下透水板和所述上透水板之间的多道沿竖直方向延伸的排水件,所述储泥容器的至少一侧壁可打开和闭合的设置。

优化地,所述上透水板和下透水板均水平设置,所述的排水件的上下端部分别与所述的上透水板和下透水板连接,相邻二个所述排水件之间的间距为15~30cm,所述排水件为板状、带状或空心圆管状的滤布。

优化地,所述上透水板和加压板通过相咬扣的挂钩和挂扣连接,在一定拉力作用下二者可脱开。

进一步地,所述上透水板上部设有咬扣式挂扣,所述加压板上设有咬扣式挂钩,所述咬扣式挂扣和咬扣式挂钩相配合将所述立体脱水组件与所述加压板相连接,脱水完成后,上升所述加压板则所述咬扣式挂扣和咬扣式挂钩脱开。

优化地,所述驱动组件包括位于所述储泥容器上方的液压缸以及与所述液压缸相连接的液压控制器。进一步地,所述脱水设备还包括设置于所述加压板内的电磁线圈以及与所述电磁线圈相连接的线圈控制器。电磁线圈通电后可将加压板与液压缸的活塞杆连接。

优化地,所述的进泥口和排水口位于所述的储泥容器的侧壁上,在所述的储泥容器内位于所述下透水板下方设有用以在脱水后将立体脱水组件和泥推出储泥容器的滑竿。

优化地,所述储泥容器的侧壁内设有与所述排水口相连通的导水管。

本发明的又一目的在于提供一种与上述污泥/淤泥脱水设备相配合的污泥/淤泥脱水方法,它包括以下步骤:

(a)将立体脱水组件安装在所述储泥容器内;

(b)通过驱动组件驱使所述加压板向下运动,并使其与所述上透水板相连接,然后使所述加压板向上运动带动上透水板向上运动,至所述排水件绷直;

(c)将污泥/淤泥经进泥口注入所述储泥容器内,直至所述上透水板和所述下透水板之间充满污泥/淤泥,所述污泥/淤泥包括含水率为70~85wt%的污水厂污泥、含水率为45~65wt%的河湖清淤淤泥或二者的组合;

(d)开启所述驱动组件进行逐级加压,并于每级压力下停留;

(e)上升所述加压板使其与所述立体脱水组件脱离;

(f)打开所述储泥容器的所述至少一侧壁,将立体脱水组件和泥的混合体排出;

(g)将混合体中的泥块破碎,回收所述立体脱水组件,经过冲洗以后重复使用。

优化地,所述逐级加压为在第一级压力80~150kpa维持0.5~2小时;在第二级压力180~250kpa维持0.5~2小时;在第三级压力350~500kpa维持1~3小时;在第四级压力550~750kpa维持2~5小时;在第五级压力800~900kpa维持2~5小时。

由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:本发明污泥/淤泥脱水设备,通过将立体脱水组件设置成相对应的下透水板和上透水板,并在它们之间连接多道排水件,这样增加了污泥的排水通道,并通过驱动组件对加压板进行加压,使得污泥实现深度脱水;该设备结构简单,并且不添加任何脱水辅助材料,因而成本较低。