申请日2016.05.12

公开(公告)日2016.08.31

IPC分类号E21F16/02; E21D11/10; E21D11/38

摘要

本发明公开了一种暗挖隧道排水处理方法,包括依次进行的以下步骤:a、先在隧道中部设置多个降水井,待隧道内水位降至安全位置后再进行初次衬砌施工;b、待初次衬砌完毕后,将其底面上的淤泥清除后,在初次衬砌底面上铺设滤水层;c、滤水层中敷设多根延伸至竖井集水坑的排水导管;d、在滤水层上表面铺设防水层,且在防水层上浇筑C25混凝土。应用时,残留在初次衬砌上的积水经过滤水层的过滤后进入到排水导管中,通过多个排水导管的集中处理,积水被排至竖井集水坑中,而在排水过程中,滤水层上部分别设置有防水层与混凝土层,进而保证二次衬砌的底面保持干燥,方便隧道内的后期施工。

权利要求书

1.一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于,包括依次进行的以下步骤:

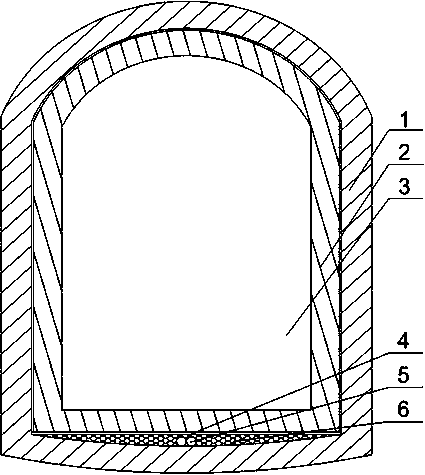

a、先在隧道(3)中部设置多个降水井,待隧道(3)内水位降至安全位置后再进行初次衬砌(1)施工;

b、待初次衬砌(1)完毕后将其底面上的淤泥清除后,在初次衬砌(1)底面上铺设滤水层(6);

c、滤水层(6)中敷设多根延伸至竖井集水坑的排水导管(5),同时在排水导管(5)末端设置阀门;

d、在滤水层(6)上表面铺设防水层(4),且在防水层(4)上浇筑C25混凝土(2)。

2.根据权利要求1所述的一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于:在所述b中,滤水层(6)包括由上至下依次铺设的细碎石层和粗碎石层。

3.根据权利要求2所述的一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于:所述细碎石层的厚度为所述滤水层(6)厚度的0.7~0.9倍。

4.根据权利要求2所述的一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于:所述细碎石层与粗碎石层分别将排水导管(5)的上部与下部包裹覆盖,排水导管(5)上开有多个引水孔,且所述细碎石层中碎石的最小直径大于或是等于所述引水孔的直径。

5.根据权利要求1所述的一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于:在所述步骤c中,排水导管(5)的个数至少为两个。

6.根据权利要求1所述的一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于:在所述步骤d中,防水层(4)的厚度为2~4㎜。

7.根据权利要求6所述的一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于:在所述步骤d中,防水层(4)包括PVC隔水板和土工布,所述土工布覆盖在PVC隔水板的上表面。

8.根据权利要求1所述的一种暗挖隧道排水处理方法,其特征在于:在所述步骤d中,浇筑的C25混凝土(2)厚度为45~55㎜。

说明书

一种暗挖隧道排水处理方法

技术领域

本发明涉及隧道施工领域,具体涉及一种暗挖隧道排水处理方法。

背景技术

隧道开挖后,为使围岩稳定,确保运营安全,需按一定轮廓尺寸建造一层具有足够强度的支护结构,这种隧道支护结构称为隧道衬砌。常用的衬砌种类有就地灌注混凝土类、预制块拼装、喷锚或单喷混凝土、复合式衬砌。而针对于含水量丰富的地质结构,隧道施工时则采用复合式衬砌,复合式衬砌指的是分内外两层先后施作的隧道衬砌,包括外层的初次衬砌和内层的二次衬砌,而隧道的二次衬砌施工必须保持隧道干燥,才能保证隧道施工的安全和质量。

由于地质结构复杂、地下水水源丰富、地勘数据不准确、雨季施工、降水井降水效果不理想等原因,往往隧道的初次衬砌施工时,隧道内会出现地下水积水较多的情况,大大延缓了二次衬砌的施工进度。传统隧道排水处理,一般是利用钻孔机在两侧边墙底部钻深度为5米左右的降水井,使得地下水沿降水井中流出,同时在两侧边墙设置排水沟以降低隧道内积水的水位;而排水沟修筑方法,是土方开挖完成后,采用木模板搭建形成排水沟的空腔,随后在木模板周围浇注仰拱层;木模板搭建的空腔上部设置排水沟盖板钢筋网,浇注排水沟盖板;随后还有在仰拱层和排水沟盖板上部浇注平整层等工序,待仰拱层和排水沟盖板都凝固满足强度标准后,拆除原来的木模板,即得到需要的排水沟。由于隧道的排水沟长度较长,采用上述实施方式时,需要使用大量模板、木枋,搭建和拆除模板框架也需要消耗很多工时,并且,排水效果不容易达到预期效果。

发明内容

本发明的目的在于提供一种暗挖隧道排水处理方法,实现在地下水丰富的暗挖隧道中降水井降水效果不理想或因施工条件无法进行降水井施工的情况下,能有效引流地下水并在终端封堵,保证隧道内干燥。

本发明通过下述技术方案实现:

一种暗挖隧道排水处理方法,包括依次进行的以下步骤:

a、先在隧道中部设置多个降水井,待隧道内水位降至安全位置后再进行初次衬砌施工;

b、待初次衬砌完毕后,将其底面上的淤泥清除后,在初次衬砌底面上铺设滤水层;

c、滤水层中敷设多根延伸至竖井集水坑的排水导管,同时在排水导管末端设置阀门;

d、在滤水层上表面铺设防水层,且在防水层上浇筑C25混凝土。

针对现有技术中,含水量丰富的隧道在挖掘时,不仅因为降水井的降水效果不理想而导致隧道内累积大量的水,还因为初次衬砌底面上渗出大量的积水,使得隧道内无法进行下一步的施工;而常采用的施工方式---在隧道两侧边墙钻井和铺设排水沟的方式以降低隧道内积水水位的技术手段过于复杂,并且隧道两侧边墙的初期支护稳定性容易受到降水井的影响,不能保证隧道初期支护处于基本干燥状态,延缓了施工进度;而发明摒弃在隧道两侧边墙底部设置降水井的方式,通过在隧道中部设置降水井,在保证隧道内积水不影响正常施工的前提,开始对隧道内部进行初次衬砌施工,而初次衬砌施工采用现有技术中较为成熟的技术手段,即进行钢格栅的安装与喷射混凝土的初期支护,在保证隧道施工正常进行的同时,提高初期支护的稳定性,有效地控制地面沉降。而为保证在隧道二衬施工时其底面的干燥,在含水量丰富的地段,残留在初次衬砌上的积水经过滤水层的过滤后进入到排水导管中,通过多个排水导管的集中处理,积水被排至竖井集水坑中,而在排水过程中,滤水层上部分别设置有防水层与混凝土层,进而保证二次衬砌的底面保持干燥,方便隧道内的后期施工。

在所述b中,滤水层包括由上至下依次铺设的细碎石层和粗碎石层。滤水层主要用于将渗透到在初次衬砌底面上的固液混合物进行过滤清理,避免大量的泥沙堆积后对排水导管内部造成堵塞,而细碎石层与粗碎石层可先后对泥浆进行处理,同时保证用于过滤的碎石不会随水流经排水导管外壁上的引水孔被排出。

所述细碎石层的厚度为所述滤水层厚度的0.7~0.9倍。在隧道施工中,因挖掘钻进会产生大量的泥浆,在积水外排的速率稳定后,大量的泥浆会沉淀在滤水层上经排水导管排至竖井集水坑中,而大量的泥浆很容易将排水导管的引水孔以及排水导管内部堵塞,进而导致积水外排速率降低或是无法外排;而在本发明的滤水层中,细碎石层中形成的水流通道相对于粗碎石层来说较小,且水流通道的数量更多,而在滤水层中排水导管排水效率会受到两种运动流向相反的水流影响,即沿细碎石层向下流动的泥浆积水和沿粗碎石层向上流动的地下水的综合影响,当上涌的地下水的流动速度大于泥浆积水的下移速度时,地下水沿粗碎石层中的水流通道向上对泥浆积水形成冲击,使得细碎石层中堵塞的水流通道被疏通,发明人将细碎石层的厚度设置成整个滤水层厚度的0.7~0.9倍,在保证泥浆积水顺利向下过滤至排水导管的前提下,方便对细碎石层的反洗,以提高泥浆积水的外排效率。而当细碎石层的厚度所占比例低于0.7时,向上移动的地下水容易将细碎石层搅动,使得泥浆积水与细碎石相互粘连,进而导致滤水层过滤效果的弱化。

所述细碎石层与粗碎石层分别将排水导管的上部与下部包裹覆盖,排水导管上开有多个引水孔,且所述细碎石层中碎石的最小直径大于或是等于所述引水孔的直径。通过滤水层中粗碎石以及细碎石对泥浆积水实现二级过滤,以降低排水管道的堵塞率,并且细碎石层中的碎石的最小直径大于或是等于引水孔的直径,可避免碎石在排水过程中逐级减少,保证排水速率的稳定性。

在所述步骤c中,排水导管的个数至少为两个。将排水导管的个数设置在两个或是两个以上,以保证初次衬砌底面上积水的外排能够与渗水的进度保持一致,方便混凝土浇筑的进行。

在所述步骤d中,防水层的厚度为2~4㎜。防水层作为混凝土浇筑的基体,在避免混凝土与滤水层粘连,保证过滤流道的通畅的同时,还能对混凝土所形成的二次衬砌做出保护,进一步避免二次衬砌底面上出现渗水现象。

在所述步骤d中,防水层包括PVC隔水板和土工布,所述土工布覆盖在PVC隔水板的上表面。通过土工布与PVC隔水板,使得成型的初次衬砌与二次衬砌之间的泥浆无法对二次衬砌造成侵蚀,以保证二次衬砌外壁始终处于干燥状态。

在所述步骤d中,浇筑的C25混凝土厚度为45~55㎜。混凝土厚度设置在45~55㎜范围内,可保证所形成的二次衬砌底面上具有足够的支撑力度,同时不会对初次衬砌与二次衬砌之间的排水空间受到过大的承载压力,防止排水导管形变而影响积水的外排。

本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

1、本发明中为保证在隧道二衬施工时其底面的干燥,在含水量丰富的地段,残留在初次衬砌上的积水经过滤水层的过滤后进入到排水导管中,通过多个排水导管的集中处理,积水被排至竖井集水坑中,而在排水过程中,滤水层上部分别设置有防水层与混凝土层,进而保证二次衬砌的底面保持干燥,方便隧道内的后期施工;

2、本发明将细碎石层的厚度设置成整个滤水层厚度的0.7~0.9倍,在保证泥浆积水顺利向下过滤至排水导管的前提下,方便对细碎石层的反洗,以提高泥浆积水的外排效率。而当细碎石层的厚度所占比例低于0.7时,向上移动的地下水容易将细碎石层搅动,使得泥浆积水与细碎石相互粘连,进而导致滤水层过滤效果的弱化;

3、本发明中的防水层作为混凝土浇筑的基体,在避免混凝土与滤水层粘连,保证过滤流道的通畅的同时,还能对混凝土所形成的二次衬砌做出保护,进一步避免二次衬砌底面上出现渗水现象。